教育 授業ピックアップ

英語表現

ネイティブの医療英語を学ぶ

社会の変化とともに、医療現場でもグローバル化が進んでいます。ネイティブ教員による英会話の授業では、ゲームや音楽などを用いて、楽しく英語に触れながら日常会話を学びます。また、医療現場で看護師として患者さんとのコミュニケーションに役立つ医療用語なども修得します。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

個人・ グループ課題を通して国際的に通用する英語スピーキング力を養う

英語の必修・選択授業では、日常会話だけではなく、将来、看護職者として必要となる医療用語や臨床会話の表現も学びます。1年次の選択授業、ネイティブ講師による「英語表現」の授業では、教育・ビジネス界で「21世紀の4C」といわれる4技能(communication, critical thinking, collaboration, creativity)の習得を目標に、個人・グループ課題を通して国際的に通用する英語スピーキング力を養います。

個⼈・ グループ課題を通して国際的に通⽤する英語スピーキング⼒を養う

1年次の必修授業では、多読多聴によって欧米文化に親しむとともにリスニング・読解・文法の学習を通して英語基礎力を養成します。医療・看護英語に特化した2年次の必修授業では、臨床現場での会話表現を実践的に学びます。このほか、海外の最新医療文献を講読する「医療英語講読」、アウトプット(speaking/writing)に重点を置いた「メディア英語」など、国際派ナースを目指す学生のために1年次から4年次まで充実した内容の英語科目を配置しています。さらに、海外研修の英語補講、英語資格試験を目指す学生サポートや大学院を受験する学生の英語対策も行っています。

臨床医学

現役医師の"⽣の声"を聞く

「⼼を癒す看護」を実践するには、患者さんの今ある状況をよく理解することが⼤切です。この授業では、医学部附属病院で診療に関わる教員が、臨床現場での体験談などを交えながら医学知識について講義します。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

実践に必要な内科系の医学知識を学ぶ

2年次を対象とする「臨床医学Ⅰ」では、看護の実践に必要な知識の中でも主に内科系の医学知識を講義形式で学びます。具体的には、内科学、放射線医学、⽪膚科学などの知識を修得します。内科学では、臓器・機能別に代表的な急性・慢性疾患について、病態⽣理、症状、⾝体所⾒から内科的治療法について学びます。

例えば、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という疾患の講義は、発症機序や喫煙との関係、検査結果の⾒⽅や診断⽅法、息切れの出る仕組みや呼吸⾳の変化、患者さんの重症度の評価の仕⽅、禁煙指導の⽅法や最新の薬物療法、在宅酸素療法や呼吸リハビリによる治療の仕⽅、急に悪化したときの治療法などについて知識を深めます。「臨床医学Ⅱ」では、COPDの外科的な治療として、肺移植や喫煙が関係する肺がんを併発したときの⼿術法などを学びます。

教科書以外の最先端の医学知識も⾝に付く

この授業は、医学部附属病院で診療に関わる教員が講義を担当することも特徴です。⾃らの臨床現場での体験談なども交えながら講義を⾏うため、教科書以外の最先端の医学知識も⾝に付きます。

⾼齢者看護学概論

⾼齢者の⽀援と援助⽅法を学ぶ

⾼齢者看護学では⾼齢者の健康を維持増進する⽀援⽅法と、病いと死に向き合う⾼齢者への援助⽅法を学びます。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

⾼齢者の健康を守るために必要な知識を学ぶ

「⾼齢者看護学概論」は⾼齢者看護学の基盤として、⽼化や疾病などの⾝体的特徴、⼈⽣史や社会背景をふまえた⼼理的特徴、家族関係や様々な⽣活の場を背景とした社会的特徴、そして⾼齢者の健康を守る社会のしくみについて学びます。

また、⽼いの否定的な⾯だけでなく「強み」についても捉えていきます。

ディベートやシニアシミュレーションを通して、必要な知識を学ぶ

看護では相⼿の⽴場に⽴って感じ、考えることが重要になります。しかし、若い学⽣にとって⽼いは未知であり、理解しづらいと感じるでしょう。この科⽬では講義だけでなく、⾼齢者の⾝になって考えるディベートや、装具を付けて⽬や⽿の不⾃由さや疲労感などを体験しながら⽣活することを想像するシニアシミュレーションを取り⼊れています。

⾼齢者看護学概論を履修した後は、⾼齢者の援助に必要な知識・技術を学び、⾼齢者が療養する施設での実習を経て、病院で治療を受ける⾼齢者の看護を展開する実習へと学習を重ねていきます。

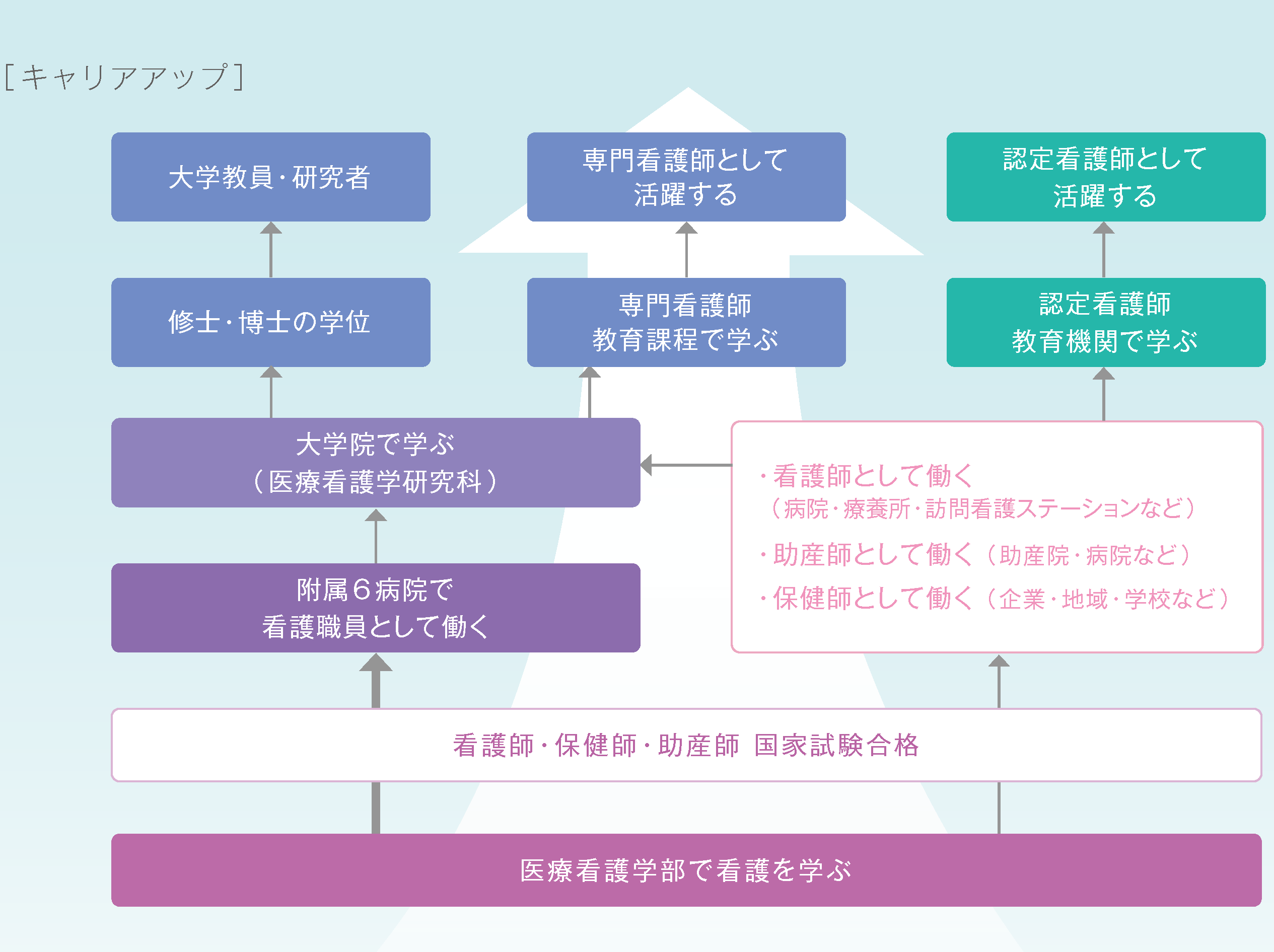

看護職キャリア開発論

看護専⾨職として働き続けるための能⼒を学ぶ

看護職キャリア開発論では、専⾨職として⽣き⽣きと働き続けるためにどのような能⼒を、どのようなタイミングで形成して⾏ったらよいかを考えるヒントを学びます。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

看護師のスペシャリストから学ぶ

先ず、看護職の専⾨職化を確⽴してきた背景とキャリア開発の⽅策を学問的に捉え、理解します。この授業は、順天堂⼤学医学部附属病院の看護部⻑4⼈と⾼度実践看護師である専⾨看護師が直接講義を担当する構成となっていますので、臨床におけるキャリア開発⽀援の実際や、専⾨看護師の活動を通してスペシャリストの役割や個々の専⾨看護師がどのようにキャリア形成をしてきたかについて学び共に考えることができます。

⾃分の職業キャリアをどうデザインしていくか

講義のほかグループワーク形式もあり、授業に主体的に臨むことで⾃分の思考を⾔葉で説明し、発展させるスキルが⾝に付きます。 本授業で⾃分の職業キャリアをどうデザインしていくかを考える第⼀歩として⽰唆が得られることを期待します。

⼩児看護⽅法論

こどもの成長・発達に応じた看護を学ぶ

「⼩児看護⽅法論Ⅰ・Ⅱ」(3年次)では、病気や障がいをもつこどもと家族を看護するための知識と技術を学びます。⼩児看護は、出⽣直後の新⽣児から乳児、幼児、学童、思春期と、⼈として重要でめざましい成⻑・発達を遂げる各期のこどもとその家族を対象とします。こどもの成⻑・発達や生活、親子関係などを学ぶ「⼩児看護学概論」(2年次)やこども特有の疾病と治療を学ぶ「⼩児の健康障害と看護」(2年次)で学修した知識を基盤にして、病気や障がいをもつこどもや家族のおかれている状況を理解し、どのような看護が必要になるのかを考えます。

「講義形式」で、病気や障がいをもつこどもが療養する場、こどもによくみられる病気や症状と看護、周手術期・急性期・慢性期・終末期などさまざまな病期にあるこどもと家族の看護、虐待が疑われるこどもや災害を受けたこどもとその家族の看護など、さまざまな場⾯や状況における⼩児看護について幅広く学びます。どのような場や状況においても、こどもの成⻑・発達に応じること、こどもの立場に立ってこどもの権利を守ることを大切にする看護の方法を考えていきます。

「演習」では、乳幼児の⼈形やシミュレーターなどを⽤いて、小児看護で必要な看護技術を小グループで学びます。 これらの学修を踏まえて、3年次後期から4年次前期にかけて「保育所・幼稚園・認定こども園実習」や「病棟実習・小児科外来実習、NICU/GCU見学実習」を⾏います。それらの実習を通して、さまざまな場で生活する、多様な状況にあるこどもとその家族への看護を実践し、チーム医療を学び、多職種との連携における看護師の役割について学びます。

形態機能学Ⅱ

⽣理学的知識を確かなものにする

3年次に開講する形態機能学Ⅱでは、1年次の「形態機能学Ⅰ」と「⽣化学」で学んだ知識を、看護実践との関連の中でさらに発展させることを⽬的として、実習形式で学びます。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

実験結果から結果を得るために必要な知識を学ぶ

具体的には、⼼電図を測定したり、運動負荷による⾎圧や脈の変化を調べたりするなど、ヒトの⽣理機能を実際に測定し観察することで、呼吸や反射などの⽣体機能に関する⽣理学的知識を確かなものにします。

また、⽣化学・分⼦⽣物学領域の中でも最も基礎的な技術であるPCRや電気泳動法などを⾏い、遺伝⼦改変動物のDNAにどのような変化が現れているのかを調べます。さらに、免疫学に関する実習として、⾎液から分離したリンパ球にどのような分⼦が発現しているかを、フローサイトメーターと呼ばれる機械を使って調べます。

このような体験をすることで、臨床検査の過程について理解を深めます。

実験・実習やグループワークを通して、⾼度な専⾨知識を学ぶ

本講義では、科学的に得られた実験結果についての解釈や問題点を、グループワークや討論を通して明らかにしていきます。

このような経験は、より⾼度な専⾨知識の習得と看護実践への応⽤⼒を⾼めます。

多職種連携論

他学部の学生とともに専門職として他職種と連携することを学ぶ

医療は知識・技術が発展するとともに高度化し、複雑化しています。また、健康や病気/障害を支える制度、政策も多様であり、複雑です。看護職には、たくさんの保健・医療・福祉分野の専門職や関わる人々と協力していく力が必要です。この授業では、多くの職種と連携するための基礎的知識を修得し、他学部の学生とともに体験的に学びます。

ここがポイント!先⽣が語る授業内容

保健・医療で働く様々な職種について知る

多職種連携については、4年間を通して随所で学びます。1年次に学ぶ『多職種連携論』はその導入(入口)にあたる科目で、たくさんの職種とその役割を知り、協働することの必要性や意義を理解します。

たとえば、仕事をしながら病気の治療を続けている患者さんがたくさんいらっしゃいます。子育て中であったり、介護が必要なご家族がいらしたりと、多重課題を抱えている患者さんも少なくありません。そのため、関係する職種は、それぞれの専門的な知恵を出し合って患者さんの治療を含めた生活がより良いものになるよう支援します。患者さんにとってベストな目標をみなで共有することが大事だということを授業の中で一緒に考え、学びます。

また、たくさんの職種がかかわる時は特に情報の共有や確認、役割の分担が重要で、コミュニケーションが欠かせません。意見を出し合うことも聞くことも大事ですし、自分の専門を少し離れて相手の立場に立つことも必要になります。こうしたことは知識があればできるというわけではないので、体験的に学ぶことに意義があります。

多職種連携における自己の課題に気づく

順天堂大学には9つの学部があり、このうち6つの医療系学部で8つの国家資格をもつ専門職を養成しています。1年次は、まだそれぞれのプロフェッショナリズムに目覚めたばかりですから、この時期に他の専門職を目指す学生と協働することを学びながら、多職種連携における自己の課題に気づくことで、その後の学生生活がより充実したものになります。

この多職種連携についての学修は上級学年になってからも他学部の学生とともに学ぶ機会を設けます。その過程で自らの成長に気づくことができ、卒業後の自己研鑽にもつなげていくことができます。