教育 分野紹介

- 基礎看護学

-

研究キーワード

- 看護技術の安全・安楽・自立

- 看護学生

- 患者・家族の支援

- 看護観

- 看護の役割・専門性

- 主体的な学習に向けた授業設計

- 看護技術の効果の検証

- コミュニケーション

授業科目

- 看護学概論

- 基礎看護方法論Ⅱ(日常生活援助技術)

- 看護理論・看護過程

- 看護倫理

- 基礎看護学方法論Ⅲ(診療・治療援助技術)

- 基礎看護学実習Ⅰ

- 基礎看護方法論Ⅰ(看護援助論)

- フィジカルアセスメント

- 基礎看護学実習Ⅱ

- ナーシング・スキルアップ

研究内容

基礎看護学は、あらゆる対象・場に適用して看護を提供していくための基盤となる知識、技術、態度を修得する分野です。

基礎看護学分野の研究は、看護を提供する側の看護学生を含む看護職と、看護を受ける側の患者、家族を対象とします。具体的には、対象者それぞれの経験世界を描き出すことで、対象理解に資する研究、看護実践の基盤にあるコミュニケーションに焦点をあて、患者-看護師間、看護師(看護学生含む)間のコミュニケーションの促進・阻害要因を抽出する研究、看護技術の効果を実験的に検証する研究などがあります。また、主体的な学習に向けて教授方略を工夫し、学習者と教員の双方に質問紙調査や面接調査を行って効果を明らかにする研究もあります。

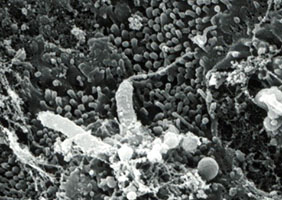

看護技術についての実験的な研究

生理学的な実験研究としてモデル動物を用いて、実際の排尿行動をモニタリング、記録し加齢による変化を検討(写真左)している。また、排泄援助場面を想定したシミュレーション前後で、個人防護具の有無や使用方法による汚染状況を数値化し、個人防護具の適切な使用についての検討(写真右)も行っている。

実験動物を用いた実験の様子

排泄援助場面のシミュレーションの様子 講義科目における協同学習の教育効果の検証

「看護学概論」では、協同学習を基盤に科目を構成し、グループワークで学生間の交流を通して学びを深める授業を実践している。学生の協同作業に対する認識や看護のとらえ方の変化を科目前後で比較し、教育効果を検証している。

グループワークの様子

発表会の様子 問題解決思考を培うための授業の改革と教育効果の検証

「看護理論・看護過程」の授業では、模擬事例患者を使用し、看護過程の展開方法を学習する。

e-learningを活用した学習成果の共有、デジタルストーリーの活用など様々な教育手法を試み、授業設計の効果を検証する研究を行っている。

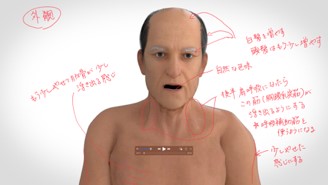

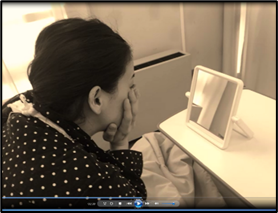

初学者のイメージ化を促進するための教材開発と教育効果の検証

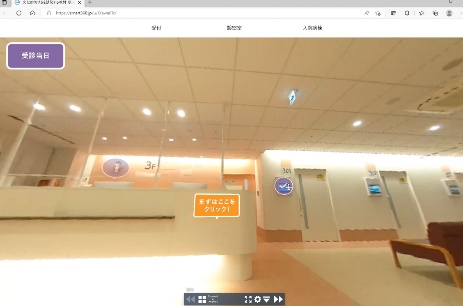

患者の気持ちを一人称体験できるVirtual Reality(以下VRとする)教材の開発を行っている。相手の立場になって考え、自分との違いに気づくことができるか視聴前後で比較して教育効果を評価している。

360°見渡せる病院の受付場面

言葉が通じない医師から診察を受ける場面

- 小児看護学

-

研究キーワード

- こども

- 親子関係

- 急性期

- 終末期(End-of-Life)

-

セルフケア支援

- 多職種連携

- 症状マネジメント

- 遺族ケア

- 神経発達症

- 小児シミュレーション教育

- 家族

- 小児救急

- 慢性期

- 遊び

- プレパレーション

- 在宅療養支援

- 小児緩和ケア

- 小児がん

- 医療的ケア

- きょうだい

- 小児外科治療

- 移行期

- 学習支援

- 意思決定支援

- こどもの権利を守る看護実践

- こどもホスピスケア

- 尿道下裂

- 重症心身障害

授業科目

- 小児看護学概論

-

小児の健康障害と看護

- 小児看護方法論Ⅰ

-

小児看護学実習

- 小児看護方法論Ⅱ

小児看護技術演習準備の様子 研究内容

こどもの最大の特徴は、成長・発達しているということです。こどもは、乳幼児期から学童期、思春期を経ておとなになっていく過程で、からだの発育に加え、運動機能や認知機能、社会性、日常生活を送っていく上でのさまざまな力を目ざましいスピードで獲得していきます。こどもの健やかな成長・発達にはこどもの安全基地になるおとながいて、安心できる生活環境が必要です。

こどもには、生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利があります。しかし、こどもはコミュニケーションの発達途上にあり、自分の気持ちや考えを他者にうまく伝えられません。特に病気や障がいをもっているこども、入院しているこどもの声は小さく、こどもの声を“聴く”誰かがいなければ、こどもの権利が脅かされやすいのです。小児看護に携わるものには、こどもひとり一人の声を聴きこどもの気持ちに近づき、こどもが表出する小さなサインを見逃さずキャッチしていくコミュニケーション能力や観察力が求められます。それらの技術と専門的な知識を駆使し、こどもの健康回復や維持向上のために必要なケアを見極め、最善の利益を追求していくことが大切です。

小児看護学分野では、こどもの特性を踏まえ、あらゆる場のあらゆる健康状態にあるこどもたちの生活がより豊かになるようなケアを多側面から探求しています。そして、こどもの権利を守る看護実践の実現をめざし、小児看護学教育および研究の基盤に、『こどもと家族中心ケア(Child and Family Centered Care)』、『こどもまんなか小児看護技術』を据えています。また、こどもに関わるあらゆる専門職とともにこどもの最善の利益を守ることをめざし、多職種協働の視点を大切にしています。さらに、根拠に基づいた看護を実践するために、最新の国内外の知見のレビューや看護の知を言語化していく研究活動にも力を入れています。

その他の活動

小児看護学分野では、未来を担うこどもたちが、幼少期から自分のからだのしくみや機能に興味をもち、自分のからだを大切にする行動を身に着け、自分の体調や希望を伝える力を育んでいきたいと考えています。そこで、こどもや親のヘルスリテラシーを高めることを目的とし、シミュレーションを活用した地域のこどもたちやその家族を対象としたイベントを企画運営に力を入れていきます。

2024年7月日本小児看護学会に参加・発表(小児看護学分野教員)

こどもまんなか小児看護技術(本学小児看護学教員が編集、執筆)

- 成人看護学

-

研究キーワード

- 周術期看護/クリティカルケア看護

- 慢性疾患看護

- がん看護

授業科目

- 成人看護学概論

- 成人看護方法論Ⅲ

- 成人看護学実習Ⅱ

- 成人看護方法論Ⅰ

- 成人看護方法論Ⅳ

- 成人看護学実習Ⅱ

- 成人看護学実習Ⅰ

研究内容

成人期とは、大人になるための準備期間である青年期にはじまり、壮年期を経て、老年期を迎える準備期間である向老期までの約50年間をいいます。そして、成人期にある人々は、心身ともに様々な変化を遂げながら、社会の中核的役割を担うという特徴をもちます。成人看護学分野では、こういった成人の特徴をふまえながら、様々な健康レベルにある成人期の人々、例えば、生命の危機的状況にある成人、病とともに生活する成人、人生の最期を迎える成人などを対象に、看護のあり方や看護の方法についての教育・研究活動を行っています。

成人看護学分野では、所属するメンバー各自が成人看護学に関する研究にそれぞれ取り組んでいますが、その研究テーマは以下の3つに大別されます。

「周術期看護/クリティカルケア看護」では、周術期にある患者とその家族、クリティカルな状態にある患者とその家族を対象に、回復促進/社会復帰に向けた看護援助のあり方について研究を行っています。地域包括ケアの時代を迎え、病院には重症度のより高い患者が入院するようになりました。超急性期にある患者や家族の体験を理解するための研究や生命・機能の悪化を防止し早期の社会復帰を促す援助方法の開発などの研究を行っています。

「慢性疾患看護」では、慢性疾患を持ち、生涯にわたって症状や生活管理が重要となる人とその家族を対象に、セルフケア能力の維持・向上をめざした支援のあり方についての研究を行っています。生涯にわたってセルフケアを行うことは、患者にとっても、またそれを支える家族にとっても容易なことではありません。患者が病気と共存して充実した生活を送ることができるよう、患者や家族の体験を理解するための方法の開発や患者の行動変容を促すための援助方法の開発などの研究を推進しています。

「がん看護」では、がんとともに生きる人とその家族を対象に、がんを抱えながらもその人らしく生活することができるための看護援助のあり方について研究を行っています。医療の進歩と人々の健康意識の高まりにより、がんの死亡率は低下し、その結果、がんとともに生きる人々が増加しています。がんの診断期、治療期、慢性期、終末期における患者と家族の体験を理解するための研究や患者と家族ががんを抱えながらもその人らしく生活することができるための援助方法の開発などの研究を行っています。

成人看護方法論Ⅲ:吸引モデルを使用した演習

- 高齢者看護学

-

研究キーワード

- 高齢者看護

- ヘルスリテラシー

-

高齢者施設における感染対策

- 認知症ケア

- 転倒予防

- 高齢者看護の倫理とその教育

- エンドオブ・ライフ・ケア

授業科目

- 高齢者看護学概論

- 高齢者ケアシステム実習

- 高齢者看護方法論Ⅰ

- 高齢者看護学実習

- 高齢者看護方法論Ⅱ

研究内容

高齢者看護学分野には8名の教員(うち1名は感染看護学分野との併任)がおり、高齢者看護を基盤にして専門性を深めている者と、感染看護や慢性疾患看護を専門としている者がいます。いずれも実践の場での看護の課題解決に向けた研究を行っており、研究成果は、学部生や大学院生、および病院や施設等の看護職・福祉職等への教育・指導にも取り入れています。

教育や研究を行うために、私たちは病院や高齢者介護施設等の看護職、他職種の方々との協働を進めています。また、看護職等への研修の企画・運営や講師として参画している教員もいます。中には老人看護専門看護師、慢性疾患看護専門看護師、感染管理認定看護師の有資格者もおり、実践現場との密な繋がりをもっています。これらの活動を通して、看護の現場で働く人々との協力関係を築くと共に、支援の対象となる高齢の人々により良い看護が提供できるよう、新たな研究課題を見出しています。

現在取り組んでいる研究課題(例)

【地域で暮らす高齢の人の健康を維持・向上を目指した研究】

- 高齢の人のヘルスリテラシー(健康に関する情報を活用する能力)を高めるための方策

【病気をもつ高齢の人が病院や地域で尊厳を保ちながら安全に過ごすための看護ケアについての研究】

- 高齢患者さんとの関わりにおける看護師の倫理的な感受性を高めるためのスタッフ教育

- 認知症をもつ高齢患者さんに質の高い看護実践を行うためのケア方法

- 一般病院に入院中の高齢患者さんに対して行われている身体拘束を減らすための方法

- パーキンソン病の高齢患者さんの活動性を維持しながら転倒とその二次障害の予防方法

【介護を必要とする高齢の人が施設で安全・安心して生活するための研究】

- 慢性的な感染症をもつ高齢の入居者に対する安全・安心な介護サービス提供に向けた支援

- 高齢者介護施設で感染症拡大を予防するためのスタッフ教育

2023年6月IAGG-AOR2023でのポスター発表(湯浅教授)2023年6月IAGG-AOR2023でのポスター発表(杉山准教授)

2023年6月 日本老年学会総会優秀演題賞発表(横山講師)

2023年6月 日本老年学会総会優秀演題賞授賞式(横山講師)

- 母性看護学・助産学

-

この分野では、周産期(妊娠、出産、育児期)の、母子とその家族を対象とした支援を中心に、女性の生涯にわたる健康問題への支援、セクシュアリティ、生殖等について学びます。また助産師の養成も行っています。教員は看護師・助産師の免許を有し、これまで多くの卒業生・修了生を育成してきました。私たちの教育・研究活動についてご紹介いたします。

教育活動

授業科目

講義演習科目

- 母性看護学概論

- 母性の心理社会学

- 助産学概論

-

周産期の医療安全

- 性と生殖

- 周産期の看護

- 助産診断技術学Ⅰ~Ⅴ

- ウィメンズヘルスナーシング

- 助産診断技術学総論

- 助産管理

実習科目

- 母性看護学実習

- 助産学実習

- 統合実習(母性・助産)

※助産師教育課程に関する履修科目の詳細は、別途、履修内容をご確認ください。

授業内容

1~3年前期までは、母性看護に関連する諸概念を学び、正常な経過をたどる妊産婦から身体的・心理社会的にハイリスクな妊産婦と胎児およびその家族への支援、女性のライフサイクルに関する健康問題とその援助方法等について学修します。

3年後期の助産選抜試験実施後からは、妊娠期から出産後までの女性と新生児から乳幼児までの子に対する健康問題とその支援を学び、基本的分娩介助技術、妊婦健康診査、保健指導等について学修します。

母性看護学・助産学の授業の特徴として、シミュレーション教育を取り入れ、極めて多面的に物事を追及する能力を持つ学生を育成するのにふさわしい構成となっています。例えば、「周産期の看護」では、TBL(チーム基盤型学習team based learning)、「助産診断技術学III」では、OSCE(客観的臨床能力支援Objective structured clinical examination)という教育方法を取り入れています。

TBL(チーム基盤型学習team based learning)【実施科目:周産期の看護】

周産期の看護は、妊娠期から出産後までの女性の健康課題と看護援助について基本的な知識と技術を習得する科目です。母性看護実習の展開に必要な基礎的能力を学習するために、TBLという方法を用いています。TBLは、チームで課題に取り組みながら学んでいく学習方法です。講義形式とは異なり、能動的に参加する学習で、実際の臨床場面に近い設問や状況設定のシナリオ事例を通して、知識を習得、応用的に学びを深めます。事前自己学習に取り組んだ後、チームで結論を導くまでの討議の全プロセスにおける判断、チームでの合意などに役立ち、臨床における応用力の基礎となります。本学習により、主体性、自律性、創造性、協調性、責任性などがより育まれます。

分娩介助OSCE【実施科目:助産診断技術学III】

助産診断技術学IIIでは、助産師として分娩を介助するための基本的技術を学びます。技術を習得するために、分娩進行中の産婦のケアをリアルな形で疑似体験する演習であるOSCEという方法を実施しています。OSCEを実施することで、産婦中心のケアの重要性や、対象者とのコミュニケーションの取り方等、学生が自分自身で課題に気づくことができます。

研究内容

研究キーワード

- 周産期の看護

- ウィメンズヘルス(女性の健康)

研究内容

母性看護学・助産学では、周産期の看護ケア、周産期の女性と家族の心理、母乳育児、育児期の母親・父親の心理、母体・胎児集中治療室(MFICU)、思春期女性、更年期女性、月経、リプロダクティブヘルス・ライツ、女性の不定愁訴・不快症状、等のテーマを扱っています。教員は、TBLやシミュレーション教育等の教育方法に関する研究や助産師の継続教育についての共同研究も行っています。

- 公衆衛生看護学

-

公衆衛生看護学分野では、母子・成人・

高齢者など各ライフサイクルの様々な健康レベルにある人々を対象 とした健康支援、地域診断・家庭訪問・健康診査・健康相談・健康教育・ 地区組織活動などの公衆衛生看護活動、産業保健、学校保健、災害看護、国際看護・ 保健などに関する教育・研究を行っています。 教育活動

授業科目

講義科目

- 公衆衛生看護学概論

- 地域生涯保健活動論

- 公衆衛生看護活動論

- 地域診断論

- 学校保健

- 産業保健

地域診断論では、様々な情報収集を通してその地域の健康問題をアセスメントし、地域特性に応じた支援をするための理論や技術を学び、レポートを作成します。

実習科目

- 公衆衛生看護学実習Ⅰ(行政・地域)

公衆衛生看護学実習Ⅰでは、地域に生活する多様な健康レベルにある個人・家族・集団を対象とし、地域特性を踏まえた上で、地域の健康の保持増進を図るための知識や技術を、実践を通して学びます。

- 公衆衛生看護学実習Ⅱ(産業)

公衆衛生看護学実習Ⅱでは、企業・事業所に働く人々やその家族、その組織を対象とし、業務内容や労働の特徴を捉えた上で、産業保健活動に必要な知識や技術を、実践を通して学びます。

※保健師課程の学習内容等の詳細に関しては、「コース紹介(保健師・助産師)」ページをご参照ください。(課程紹介ページのリンク)

研究キーワード

- 公衆衛生看護

- 保健師教育

- 産業保健

- 学校保健

- 災害看護

- 国際保健

研究内容

公衆衛生看護学では、地域・学校・産業など人々の生活の場を対象として、健康問題の解決や健康増進、ヘルスケアシステムの構築へ寄与する科学的根拠の探求・創出を目指した多岐にわたる研究を行っています。

生活習慣病をはじめとした多様な健康問題に対する影響因子・リスクの解明、予防・支援モデルの開発と社会実装研究、保健師教育に関する評価尺度の開発や学習ツールの検証、地域の健康づくりに関する研究などに取り組んでいます。

【現在の主な研究テーマ】

- 生活行動分析に基づく若年女性の隠れ肥満予防モデルの開発

- ロコモティブシンドロームに関するヘルスリテラシーの向上

- 地域在住高齢者のフレイル予防の推進

- 保健師教育におけるディープラーニングを育てるコースデザインの作成とその評価

- 公衆衛生看護学健康教育実習におけるアクティブラーニング手法を取り入れたプログラムによる学生の学びの深まりに関する研究

- 産後の喫煙をリフレクションするセルフアセスメントツールの開発

- 化学物質による労働災害防止における産業看護職が担う役割の検討

- 在宅看護学

-

研究キーワード

- 訪問看護師

- 介護予防

- 退院支援

- 地域包括ケアシステム

- 在宅看取り

- 多職種連携

授業科目

- 在宅看護学概論

- 在宅看護学実習

- 在宅看護方法論Ⅰ

- 在宅看護方法論Ⅱ

研究内容

すべての人々は、地域で生活し、入院や治療が必要になったときには病院で看護を受け、地域に暮らしているときには地域で看護を受けます。地域で暮らす人々の生活と健康を支えることは看護の基本だと考えます。昨今、日本における医療は、入院期間の短縮化、早期退院がすすめられ、退院後も医療そして介護を必要としている療養者数が年々増加しています。それに伴い、訪問看護や診療、介護などのサービスを必要としている方々も増えています。このような社会背景から、地域に暮らす人々を対象にする在宅看護学の重要性はますます高まっています。

在宅看護学分野には6名の教員がおり、様々なテーマで研究に取り組んでいます。赤ちゃんから高齢者まで、様々な障害や病気を抱える方、そして在宅で最期を迎えたいと望む方など、幅広い対象者へのより良い支援について研究しています。そして、日本は3人に1人が高齢者という、世界一の超高齢社会となりました。高齢になっても元気に活動できることはとても大切であり、高齢者の介護予防も在宅看護学分野の重要な研究テーマとしています。介護予防に関する研究は、看護職だけではなく、他の専門職との連携、地域に暮らす方々の協力が必要となります。研究の結果を出すことと同様に、その過程において、住み慣れた地域でお互いが支えあいながら暮らせる、そんな地域づくりに関わり、貢献できれば何よりと考えています。

また、在宅看護学は、制度や社会状況の変化に伴い、教育内容を深化・発展させる必要があります。在宅看護の対象は、療養者・家族に限らず、その方々の暮らす地域も含むようになり、そのひろがりによって、学修すべき内容も広く深くなっていきます。国の政策として在宅での看取りが推し進めれられていますが、死について学生にどのように教育し、看取りを担う訪問看護師に何を、いつ、どのように学ぶ機会を提供すべきかが課題となっています。また、病院とは違い規模の小さな訪問看護ステーションでは、看護の質の維持・向上をはかるための訪問看護師の継続教育が求められています。このような教育に関することも重要な研究テーマとして、取り組んでいます。

在宅看護学分野では、自分らしく住み慣れた地域で暮らし続けることを支援し、地域で暮らす人々のQOL向上に貢献することを目指して、これらの幅広い研究に日々取り組んでいます。

在宅看護方法論Ⅱ 初回訪問を想定したロールプレイの風景

- 精神看護学

-

研究キーワード

- 地域精神保健看護

- ストレスマネジメント

- リエゾン精神看護

- リカバリー

- 精神科看護師のメンタルヘルス

- スティグマ

- 精神科の身体管理

授業科目

- ゼミナール

- 精神の健康障害と看護

- 統合実習

- 精神保健学

- 精神看護方法論

- 医療看護研究

- 精神看護学概論

- 精神看護学実習

研究内容

精神看護学は、精神疾患・障害をもつ人とその家族の回復支援、あらゆるライフサイクルにある人々の心の健康づくり支援、身体疾患をもつ人の精神的ケアを実践する分野です。対象への関心を寄せ続けることを基本姿勢とし、主体的にその人らしい生活を送ることができるために必要なことを共に考えていきます。精神疾患は、生涯を通じて5人に一人が患うことがわかっており、がん、糖尿病、急性心筋梗塞、脳卒中とともに重点的な対策を要する疾病に位置づけられています。従って、精神疾患は決して特別な病気ではなく、誰もが患う可能性がある国民に広く関わるものといえます。また、隔離・収容を中心とした長い精神医療の歴史から、精神看護の実践には対象の人権擁護と倫理の視点が不可欠です。

当該分野で行っている研究は多岐にわたり、研究成果が精神疾患を患う人と家族、教育と臨床実践に還元できることを心がけています。まず、精神疾患のリカバリーに関して、統合失調症を病む人の一般就労への移行と定着のプロセスに影響する心理・社会的要因の解明、我が国の文化や医療福祉制度に馴染む就労支援方策の検討、統合失調症のスティグマとセルフスティグマ軽減のためのアプローチの考案、地域社会で暮らす統合失調症者の身体管理を助けるフィジカルマネジメントプログラムの開発に関する研究を行っています。

また、精神看護技術の向上に関するものとして、身体疾患によりクリティカルケア領域で治療を受ける患者への精神的ケアの開発に関する研究、看護職のメンタルヘルスに関するものとして、うつ病・抑うつ状態にある人への心理・社会的支援を行う看護職のメンタルヘルス支援と教育的支援に関する研究を行っています。

そして、精神科看護師の質向上を目指すべく、看護職や看護学生のレジリエンス向上のためのマインドフルネスを用いた研修やアサーションを組み合わせた教育プログラム、マインドフルネスを活用する援助技法の開発、精神科新人看護師のPTSD(心的外傷後ストレス障害)発症予防とレジリエンスを高めるための教育的支援の構築、精神科熟練看護師の実践知の構造を基にした教育プログラムの開発に関する研究に取り組んでいます。

さらに、異障害の面から、ダウン症候群をもつ青年・成人の生活実態とその支援構築に関する研究を、他分野専門家と共同で行っています。

写真 精神看護方法論での演習の一コマ(看護過程の展開について学生と教員がディスカッション)

- 看護管理学

-

研究キーワード

- 看護の質の評価、看護の経済的評価、安全管理、転倒予防

- 人的資源管理、チームマネジメント、職場風土

授業科目

- ゼミナール

- 医療と看護政策

- 統合実習( 看護管理学実習)

- 看護管理学

- 看護研究の原理と方法

- 看護の質と安全管理

- 医療看護研究Ⅰ・Ⅱ

研究内容

- 看護管理学の対象は新生児から終末期にある方まで看護の対象となるあらゆる人と看護職です。看護管理学の研究では人・物・お金などの限りある資源をどのように無駄のないように用いたら、対象者の生活の質や満足度、健康状態をより向上できるのかということを探求しています。具体的には下記のようなテーマの研究をしています。

-

多様化した女性の活躍の場を考慮した女性の健康の包括的支援の現状把握および評価手法の確立に向けた研究

- 女性の健康の社会経済学的影響に関する研究

- 世界をリードするインバウンド医療展開に向けた看護国際化ガイドライン

- 看護学におけるヘルス・テクノロジー・アセスメントの構築と展開

- 患者-医療者関係の再構築に向けた患者参加の概念の体系化と推進方策に関する研究

- 看護の質の本質の解明-プロフェッショナリズムと職務モチベーションについて

- 医療施設における環境要因としての病床機能に適合した看護提供方式のモデル構築

- 医療における職種間協働問題に対するチームビルディングの理論展開とその効果の検証

- 女性の健康に関する研究成果の1つである「女性の健康支援の事例集」は厚生労働省のスマートライフプロジェクト「女性の健康週間」2020のホームページに掲載されて、学校や企業、関係機関と連携し、健康づくりに地域人材を活用他自治体の取組事例は施策立案のヒントにとして、中小企業の社会保険労務担当者や自治体の担当者の研修に活用されています。

https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/womens_health/2020/

https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/womens_health/2020/theme06

- 「巻頭 大学院で学ぶ看護管理学 現場の実践から新たな「知」を生むために・20順天堂大学大学院」『看護管理』28巻9号 (2018年9月)

https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1686201064

- 国際看護学

-

研究キーワード

- グローバルヘルス、グローバルナーシング

- 多様性

- 国際協力

- 多文化

授業科目

- 国際看護(2022年度入学生~)

研究内容

グローバル化が進む中、医療分野においてもグローバルな視点をもって看護することが求められています。新型コロナウィルスによる感染症は、1か所で発生した感染症でしたが、あっという間に世界に感染は広がりました。一方で、同じ新型コロナウィルス感染症という課題に対する対策や人々の反応は、国によって違いがあることをニュースなどで目にしたかと思います。健康課題解決には、世界規模で課題を考え、同時にその国や地域、文化にあった解決方法を考えていくことが必要になります。国際看護では、このように世界を見ながら、国や地域、文化の異なる人々が健康課題を解決できるよう支援していくためには、どのような看護が必要かを考えます。

また、同じ国や地域においても、人々は、さまざまな考え方や価値観をもっています。人々の考え方や価値観を尊重し、多様性に応じたケアを提供していくことも看護の重要な1つとなります。海外に行くことだけが国際看護ではなく、身近にある多様性を尊重した看護を考えていきます。

国際看護学は、2022年度入学生より開講する新しい分野となります。2022年度には海外から医療看護学研究科グローバルナーシングコースに留学生が入学します。留学生たちから、海外での医療を学ぶ機会を設けたり、留学生との交流を通して、文化、多様性と医療についても学んでいく予定です。

国際看護学分野では、海外と協働して研究を進めていくことや、文化や言語の異なる人々へ看護について研究を進めています。例えば、同じタバコが主な原因で起こる慢性閉塞性肺疾患(COPD)という病気では、治療薬を使用する他に日常生活で禁煙や運動療法、栄養療法が必要になります。これら日常生活と深く関わるため、療法は、その国の文化に合わせたものが必要となります。右の写真は、同じCOPD患者さん用のテキストですがカナダと日本のものになります。絵も国によってその国らしい絵をと入れて作成しています。これらはカナダの大学と協働で、それぞれの国でのCOPD患者さんへのケアに関する研究で作成しました。グローバルにかつ、人々に合わせたケアが提供できるよう研究を進めています。

左)カナダ 右)日本

- シミュレーション看護学

-

研究キーワード

- シミュレーション教育

- 教授方略

- 教材開発

- AI・ICT ・デジタルツール

- インストラクショナルデザイン

- 臨床判断力

授業科目

現在は基礎看護学の授業科目を中心にシミュレーション教育を行っています。

*模擬事例を使用したシナリオシミュレーションを活用する主な科目- フィジカルアセスメント(基礎看護学)

- 看護理論・看護過程(基礎看護学)

- ナーシング・スキルアップ(基礎看護学)

- 基礎看護方法論Ⅱ(基礎看護学)

研究内容

シミュレーション看護学分野は2022年度より設置された新しい研究分野です。おもにシミュレーション教育に関する研究を行います。シミュレーション教育は、関連する理論を活用しながら看護について「わかる」から「できる」をめざした実践的な学習を行うための教育方法の1つです。シミュレーション教育には様々な方法がありますが、最終的には学習者の知識・技術・態度を統合することを目的にしています。

医療分野でのシミュレーション教育は、アメリカで普及し日本にも導入が進んでいますが、めざすところは医療の安全確保と質の高い医療者の養成です。例えば、看護技術を習得するために、腕などの部位モデル(シミュレータ)を使って技術の反復学習を行います。また、心電図や血圧などの生体情報をモニ ターに映して症状の変化を観察しながら学習できる高機能シミュレータや、模擬患者さんを活用し、知識・技術・態度の統合を図り、実践力の向上をめざします。手足を使った技術だけでなく、現場で必要な看護の思考プロセスについてもシミュレーションしながら学習します。こうした教育を研究対象とし、教育効果の検証や関連する教材の開発研究を行います。

本学部では先駆的にシミュレーション教育を導入し、様々な研究もすでに始まっています。教育研究に加え、患者ケアの改善につながる次世代型の看護技術の創出、革新的な看護実践方法の開発についても探求します。新たに開設されたシミュレーション教育研究センターを研究拠点とし、研究成果を国内外に発信します。

授業科目

シミュレーション教育全般に関する研究/デジタルツールを活用した教授方略・教材開発研究/次世代型の看護技術・看護実践の創出に関する研究/看護学生の学びの構造に関する研究

研究環境:シミュレーション教育研究センター

シミュレーションによる学習:模擬患者や高機能シミュレータの活用

研究の一例:シミュレーション教育を支援する3DCG教材開発