研究科紹介 カリキュラム

博士前期課程

- 教育課程

-

教育目的・目標を達成するために『共通科目』『専門基礎科目』『専門科目』及び『演習・研究指導』に区分し、それぞれの教育が有機的に連動し、各専攻における専門性の高い研究を実施する上での基礎から応用、応用から発展に向けて段階的に関連性を持ち、体系的に学修できるように編成しています。

1年次から計画的に、倫理観の修得、情報収集・分析手法の獲得、人体の機能・構造の多面的な理解など総合的な学修能力を身につけます。合わせて、修士論文のテーマを設定し、先行する科学的エビデンスのレビューを系統的に行いながら、研究計画を立案します。1年後期には教育学を学びます。また、1年次を通じて『専門科目』の科目を配置し、理学療法学専攻においては、「神経・運動制御理学療法学」、「運動器・スポーツ理学療法学」、「内部疾患理学療法学」「急性期高度専門理学療法学」の4つの領域を総合的に学ぶ「理学療法学特論」と専門領域別の演習を行い、高度な専門的知識の修得を図ります。診療放射線学専攻では、診療放射線学の専門領域における講義演習を行い、高度な専門的知識の修得を図ります。2年次には、1年次に修得した専門知識をもとに、研究と修士論文の執筆を本格化します。2年次の後期開始にこれまでの研究進捗を確認する中間発表会を開催し、指導教員らによる個別論文指導のもと、2年次1月には研究発表会を開催し、その時の指導に基づいて修士論文を完成させます。 - 学位

-

修士(理学療法学)、修士(診療放射線学)

- 進級判定

-

1年次に配当する授業科目についての進級判定要件は、履修状況や試験・課題レポート等を総合的に判断して行われる5段階評価のうち、S~Cの判定を受け、成績判定会議(保健医療学研究科委員会)で合格と認定されることです。

- 修了要件

-

30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上で修士論文の審査及び試験に合格すること。

- 学位論文審査体制

-

- 申請のあった学位論文について、保健医療学研究科委員会の諮問機関である大学院検討委員会で、申請者が修了要件である単位(30単位以上)を取得見込みであることを確認の上、申請された修士論文について修士論文に相当する内容であるかを事前審査します。研究指導教員は、論文審査委員として適当と思われる候補者3名(主査1名、副査2名)を指名し、研究科長に報告します。論文審査委員のうち、主査は本研究科の教授、副査は本研究科の専任教員とし、いずれも当該学生の修士論文の分野に対応した研究指導教員以外の教員とします。

- 研究科委員会は、修士論文の成果に関わる公開の研究発表会を開催します。主査及び副査は、発表内容に関わる問題点等を指摘・助言します。また、指導教員は、主査及び副査から指摘された問題点等の解決方法についての指導を行います。

- 学生は、完成させた修士論文を所定の期日(2月中旬)までに提出します。主査及び副査は、提出された修士論文を「学位論文審査基準」を基に審査するとともに、その論文の内容及び専門領域に関する最終試験(口頭試問)を行い、これらの結果を研究科委員会に報告します。研究科委員会は、主査及び副査による修士論文の審査結果及び最終試験の判定結果並びに当該学生の単位取得状況により、修士課程修了の合否を判定します。

- 研究科委員会において学位授与を可とした者について、研究科長は学長に報告し、学長は「修士(理学療法学)」または「修士(診療放射線学)」の学位授与を決定します。学位の授与は学位記を交付して行います。

- 学位論文審査基準

-

- 論文を提出し学位を受けようと希望する者は、所定の単位を取得していなければならない。

- 研究内容について本研究科が開催する報告会で1研究テーマに付き2回(中間発表会、研究発表会)以上の報告が行われていること。

- 研究目的が明確に設定されており、研究デザイン、研究方法、結果、統計学的に適切に分析された考察により研究仮説が検証されていること。

- 論文内容は、学術的意義、及び社会的意義が見出せる内容であること。

- プレゼンテーションや討論で研究内容を適切に伝えられるコミュニケーション力を有していること。

- 研究計画の立案及び遂行、研究成果の発表並びにデータの保管に関して、適切な倫理的配慮がなされていること。

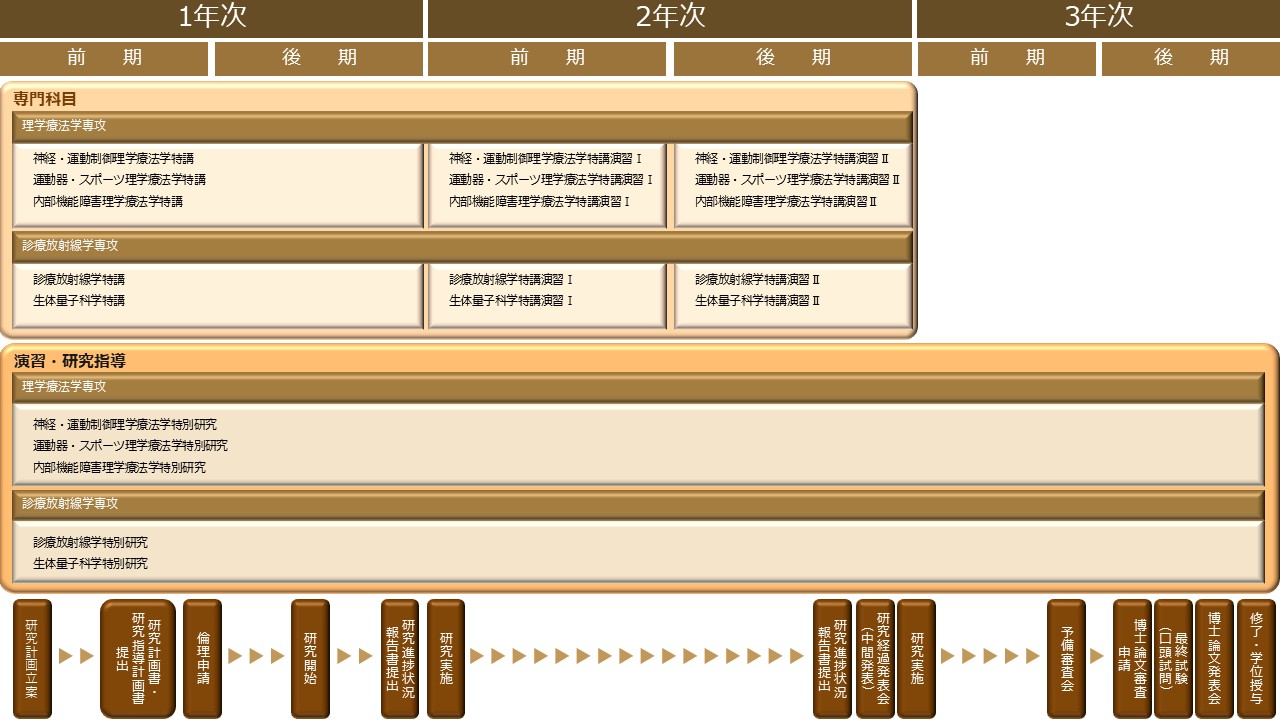

博士後期課程

- 教育課程

-

学位授与に必要とされる教育目的・目標(ディプロマ・ポリシー)を達成するために、コースワークの『専門科目』及びリサーチワークの『演習・研究指導』に区分し、それぞれの教育が有機的に連動し、理学療法学専攻・診療放射線学専攻における専門性の高い研究を実施する上で、博士前期課程で修得する基礎から応用、博士後期課程での応用から発展に向けて段階的に関連性を持ち、体系的に学修できるように教育課程を編成しています。

理学療法学専攻

修士課程や博士前期課程で理学療法学に関連する教育を受けた学生や社会人などに対し、ディプロマ・ポリシー達成に向けて次のような教育課程を編成しています。

1.専門科目

理学療法学の高度専門知識の修得と技術の向上を目的に、理学療法学の中心的な研究領域である「神経理学療法」「運動器理学療法」「内部機能障害理学療法」の最新知見を教授するため、「神経・運動制御理学療法学特講」、「運動器・スポーツ理学療法学特講」、「内部機能障害理学療法学特講」を配置しています。これらでは、新たな理論構築や方法論の展開に資する高度な専門知識や治療技術を教授します。また、「神経・運動制御理学療法学特講演習Ⅰ」、「神経・運動制御理学療法学特講演習Ⅱ」、「運動器・スポーツ理学療法学特講演習Ⅰ」、「運動器・スポーツ理学療法学特講演習Ⅱ」、「内部機能障害理学療法学特講演習Ⅰ」、「内部機能障害理学療法学特講演習Ⅱ」では、同じ専門領域の学術研究を積極的に分析することで、研究課題に関連した専門的知識や研究遂行技術を教授します。

2.演習・研究指導

「神経・運動制御理学療法学特別研究」、「運動器・スポーツ理学療法学特別研究」、「内部機能障害理学療法学特別研究」では、自立した研究者となるための能力を培うため、研究計画から論文作成までの指導を行うとともに、専門分野の学識を深めるため、研究課題に係わる国内外での学会発表や論文公表等を通じて研究遂行技術や研究結果発信技術を教授します。

診療放射線学専攻

修士課程や博士前期課程で診療放射線学分野に関連する教育を受けた学生や社会人などに対し、ディプロマ・ポリシー達成に向けて次のような教育課程を編成しています。

1.専門科目

診療放射線学分野の高度専門知識の修得と技術の向上を目的に、診療放射線学分野の主要な研究領域である「診療放射線学」「生体量子科学」の最新知見を教授するため、「診療放射線学特講」、「生体量子科学特講」を配置しています。これらでは、新たな理論構築や方法論の展開に資する高度な専門知識や放射線技術を教授します。また、「診療放射線学特講演習Ⅰ」、「診療放射線学特講演習Ⅱ」、「生体量子科学特講演習Ⅰ」、「生体量子科学特講演習Ⅱ」では、それぞれの専門領域の学術研究を積極的に分析することで、研究課題に関連した専門的知識や研究遂行技術を教授します。

2.演習・研究指導

「診療放射線学特別研究」、「生体量子科学特別研究」では、自立した研究者となるための能力を培うため、研究計画から論文作成までの指導を行うとともに、専門分野の学識を深めるため、研究課題に係わる国内外での学会発表や論文公表等を通じて研究遂行技術や研究結果発信技術を教授します。

- 学位

-

博士(理学療法学)、博士(診療放射線学)

- 単位修得の認定

-

履修状況、試験・課題レポートまたは研究報告等により行います。成績評価は原則、S(非常に優秀)、A(優秀)、B(普通)、C(要指導)、D(不合格)の5 段階で評価されます。成績評価に疑義がある場合は、所定の手続きを行うことで成績確認及び異議申し立てをすることができます。

- 修了要件

-

原則として大学院に3年以上在籍し、10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で博士論文を提出し、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。

- 学位論文審査基準

-

博士論文の審査は以下の基準に基づき主査、副査(2名)によって行うこととする。なお、論文を提出し学位を受けようと希望する者は、所定の単位を取得(またはその見込み)していなければならない。また、博士論文の審査において、国内外の学会での発表及び査読付き学術誌への投稿が掲載受理されていることを条件とする。学術誌に投稿した論文を博士論文とする場合は、原著論文でなければならない。

①理学療法学/診療放射線学分野に関する先駆的又は独創的な研究であるか。

②理学療法学/診療放射線学分野の発展に貢献し、将来人々の健康・福祉に貢献できる研究内容であるか。

③研究計画が適切に設定され、論旨の一貫性など高い論証性を備えているか。

④高い倫理観を持って研究を実施しているか。

⑤研究データ・結果を客観的に正しく評価し、適切な考察が行われているか。

⑥研究によって得られた成果に今後の学問的発展性があるか。