学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- 在学生

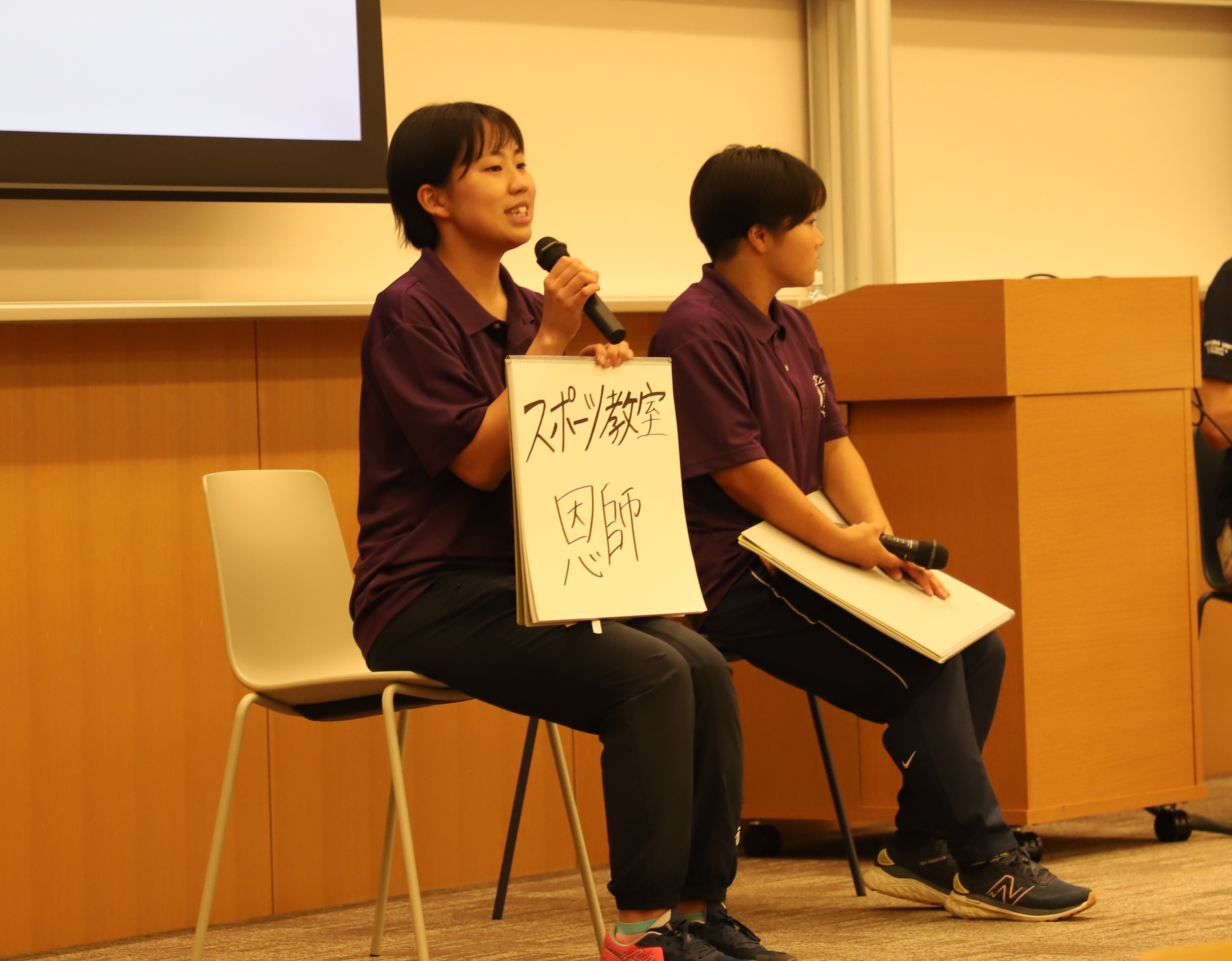

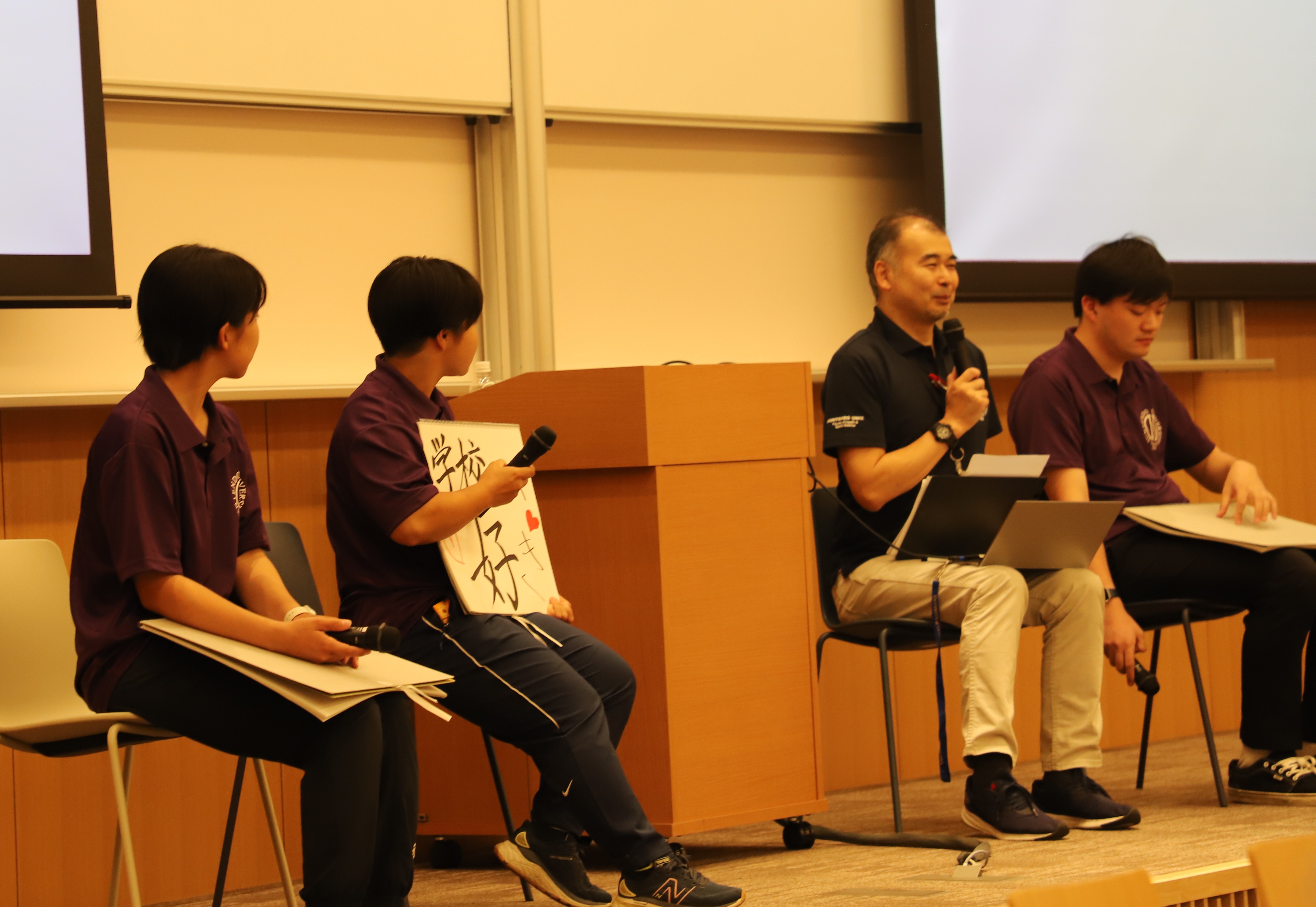

【座談会企画】在学生が語る「“教職の順大”はここがスゴイ!」

スポーツ健康科学部では、教員を目指す多くの学生が学んでいます。教員志望の3人の在学生が、“教職の順大”ならではの学びの環境や経験についてお話しします。

※本記事は2024年6月・7月のオープンキャンパスで行った「座談会企画」をもとに再構成したものです。記事の内容は座談会実施時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

―教師になろうと思ったのは?

尾高:まずはじめに、みなさんが教師になろうと思った理由を教えてください。

遠藤:高校時代、ソフトボール部の活動の一環で、小中学生を対象にしたソフトボール教室で教える機会がありました。そこで子どもたちが「できた!」と喜んでくれる姿を見て私もうれしくなり、子どもの成長をもっとたくさん、近くで見たいと思ったことが、教師を目指したきっかけです。もう一つの理由は、私が間違っている時に「違う」と叱ってくれた高校時代の恩師へのあこがれです。叱ることは、生徒のことを思っていないとできないことだと思います。生徒の成長を近くでよく見て、理解することで、生徒とともに喜んだり、時には伸びしろを期待してしっかり叱ったりできるような教員になりたいと思いました。

伊藤:私は、自分がとにかく学校が好きだから、というのが大きな理由です。子どもにとって学校は一日の大半を過ごす場所で、そこが楽しくあることが、子どもの幸せにつながると私は考えています。授業でも、給食でも、部活動でも、学校で子どもたちが何か好きなものを見つけてほしいという思いから、教師になろうと思いました。

尾高:伊藤さん自身は、学校では何が一番楽しみでしたか?

伊藤:私は、高校時代に先生に誘われてハンマー投げを始めて、その魅力にハマってしまったので、部活動の時間が一番好きでしたね。

尾高:伊藤さんが好きなことも、先生がきっかけで見つかったんですね。では幸保さんはどんなきっかけで教師を目指したんですか?

幸保:ありがちな理由なのですが、子どもが好きだからです。小学生の頃からミニバスケをやっていて、自分でプレーするのも、周りの子の面倒を見るのも好きでした。高校時代からミニバスケの指導に関わるようになり、子どもに教えることの楽しさも感じるようになりました。僕は基本的に怠け者なところがあるのですが、自分の将来を考えたとき、子どものためなら自分も頑張れそうだな、と思ったんです。

尾高:スポーツ健康科学部では、中学校と高校の保健体育、特別支援学校、小学校(玉川大学通信課程での履修が必要)の4種類の教員免許を取得することができますが、幸保さんが小学校教員を選んだのはなぜですか?

幸保:6年間という長い時間、国語や算数などさまざまな教科を通して、より幅広く子どもと関われるところに魅力を感じたからです。全教科を教える準備をしているので、正直ちょっと大変です(笑)。

尾高:大変ですよね。遠藤さんが高校の教員を志したのはどうしてですか?

遠藤:大学に入学した時は中学教員を考えていたのですが、4年間、学ぶ中で、ゼミで研究したスポーツ測定評価の知識などを教育に活かしたいと思うようになり、より専門性の高い指導ができる高校に決めました。

尾高:なるほど、大学での学びを通して進路を決めたんですね。伊藤さんはいかがですか?

伊藤:私も、最初は高校の先生になりたいと思っていました。大学の陸上競技部で、知的障害がある方の陸上競技大会にボランティアで参加した時、選手のみなさんの一生懸命な様子や、チームや所属に関わらずみんなで一緒に喜び合っている雰囲気がとても素敵だなと感じて、特別支援学校の教員に決めました。もちろん、特別支援教育ゼミで指導していただいている尾高先生との出会いも大きなポイントです!

尾高:ありがとうございます(笑)。

―順大での○○が教職につながっている!

尾高:では次に、順大のこんなところが教職の学びにも役立っている、と感じることはありますか?

遠藤:部活動が教職につながっていると思います。ソフトボール部は、初心者から強豪校の選手だった人までさまざまな部員がいますが、どのような目的を持ち、それを達成するには何をすればいいのかを考えながら自分たちで練習メニューを決めていくため、この思考力が教職にもつながるのではないかと考えています。

尾高:部活動はただ競技力を上げるだけのものではない、ということですよね。

遠藤:そうですね。どうすれば強くなれるだろうと現状を分析しながら練習を重ね、今年は創部以来初のインカレ出場を果たすことができました。目標を持って継続することの大切さも、部活動を通して学ぶことができたと思います。

伊藤:私は、人に教える機会や子どもと関わる機会が多いゼミ活動が教職につながっています。私が所属する尾高ゼミでは、小学校でパラスポーツの体験授業などに取り組むのですが、教える時には難しい言葉をかみ砕いて説明したり、繰り返し伝えたり、さまざまな工夫が必要です。そうしたことは、大学の外に出て実際に子どもと接するからこそ得られる学びだと思います。体験授業の後は、大学に戻ってゼミのみんなで授業の内容を振り返り、改善点を検討することも勉強になります。

幸保:二人とは少し角度が違うのですが、僕は「たくさんの学生が教職課程を履修していること」が自分の教職の学びにも役立っていると感じます。スポ健では、600人の同級生のうち3分の2以上が教職課程を取っています。400人いれば400通りの考え方があり、授業では多くの意見を踏まえて議論したり、さまざまな模擬授業を見たりすることができます。その経験が、教員になる上で自分の血となり肉となると思っています。

尾高:教職を目指す人が多いからこそ、多様な価値観に触れ、吸収することができるということですね。

―採用試験対策はコレ!

尾高:実際に教師として働くためには、公立学校の場合、各自治体の教員採用試験に合格しなければなりません。ここ数年、採用試験の日程や内容が大きく変わり、3年生で1次選考を受験できる自治体も増えています。みなさんの採用試験対策のポイントを教えてください。

遠藤:私は過去問分析や指導要領を読むなどの勉強をしています。試験対策ではJKB(順天堂大学教員採用試験勉強会)に参加することがとても重要だと感じています。「教員になりたい」という同じ目標を持った人の集まりなので、互いに助け合い、切磋琢磨できる環境があるのは、“教職の順大”ならではだと思います。

伊藤:私もJKBですね。重要なポイントを重点的に教えてもらえますし、何よりJKBがあったからこそ、4年生になっても競技を継続し、採用試験の勉強との両立ができています。

幸保:僕もJKBに参加していますが、授業の空きコマにJKBをはめ込んで勉強できるのがいいですよね。自分のスケジュールに合わせられるので、効率的に勉強を進められました。試験対策で僕自身が重視して取り組んだのは、採用試験のための参考書と過去問集で何度も問題を解き、学習指導要領で間違ったところを確認して定着させることです。そうすることで、自治体ごとの問題の傾向も見えてきました。

尾高:幸保さんはいつから本格的に試験対策を始めましたか?

幸保:僕が3年生向け選考を受験したのは去年の11月で、本格的に勉強を始めたのはその年の8月です。もっと早く始められればよかったのですが、実は3年生向け選考があると発表されたのが8月で、そこから慌てて勉強しました。取り組み始めると、問題に大学の授業で学んだ内容がたくさん出てきて、1年生のうちから採用試験を意識して授業を受けていれば、もう少し楽に対策できたのかなと反省しています。

遠藤:たしかに!勉強していて、採用試験に出ると分かってたら……、ってことはありますね(笑)。

尾高:それぞれ自分が希望する自治体の試験日程や動向をいち早くキャッチして対応していくことが求められていますが、JKBや就職課を通して情報を得られていますか?

伊藤:はい、そう感じています。私は、3年生向け選考が行われることをJKBで知ったので、今部活に集中できているのもJKBのおかげだと思います。

―こんな先生になりたい!

尾高:無事に教員免許を取得して試験に合格すれば、みなさんは来年の春には先生として子どもたちの前に立つことになります。最後にどんな先生になりたいか、意気込みを聞かせてください。

遠藤:生徒に対してフィードバックを欠かさず、生徒が持つ力を最大限に引き出すことができる教師を目指しています。同じ生徒は一人としていないため、教師は生徒をよく見て、それぞれに合った指導方法を見つけることが重要です。生徒を十分理解した上で積極的な評価をし、生徒の「できる」を増やしていきたいと思っています。

伊藤:私は「『できる』をつくる」先生になりたいです。特別支援学校の教師は、着替えの指導なども行います。靴下がはけるようになった、ぞうきんが絞れるようになった、といった、一つ一つの成長を一緒に喜び合える先生になりたいと思っています。できなかったことを「できる」に変えて、生徒たちの自信を育てていきたいと考えています。

幸保:子どもが考えたことを自分で活かせるような指導をする先生になりたいです。子どもたちは、僕たち大人がまったく思いつかないようなことを考えていて、本当に偉大です。子どもたちが考える機会をたくさんつくり、そこから生まれたアイデアや思いを潰すことなく大切にできる教師になろうと思っています。

尾高:型にはめるのではなく、いろんな発想を大事にする。それが子どもが伸びる一つの方法ですよね。3人とも素晴らしいお話をありがとうございました。それぞれが目指す教師像に向かって、ぜひがんばってください!

座談会メンバープロフィール

(いとう まい)