学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- スポーツ健康科学研究科

- 教職員

スポーツを「支える」アスレティックトレーナー パイオニア鹿倉二郎客員教授がNATA殿堂入りセレモニーへ!

スポーツ健康科学部

鹿倉 二郎 客員教授

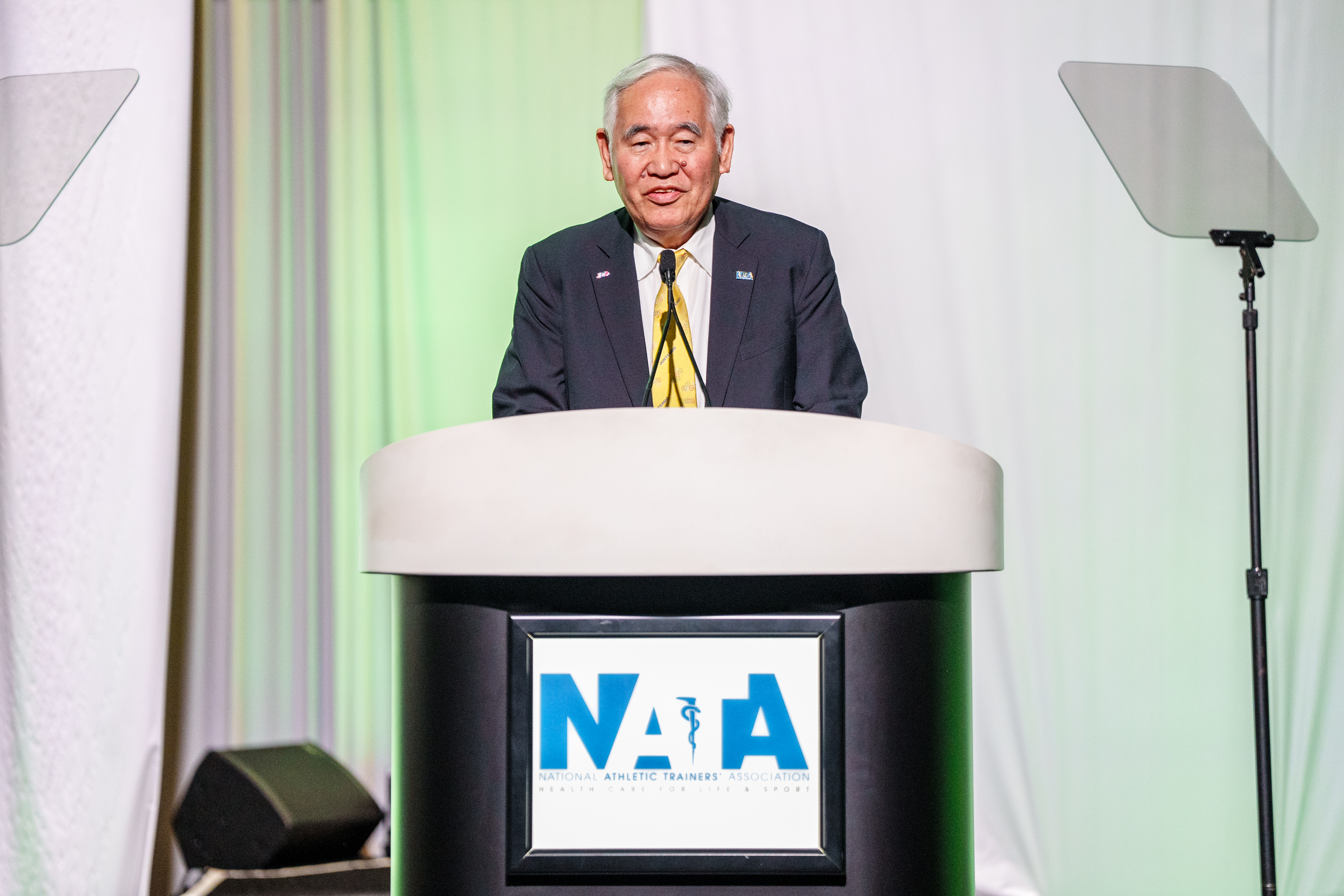

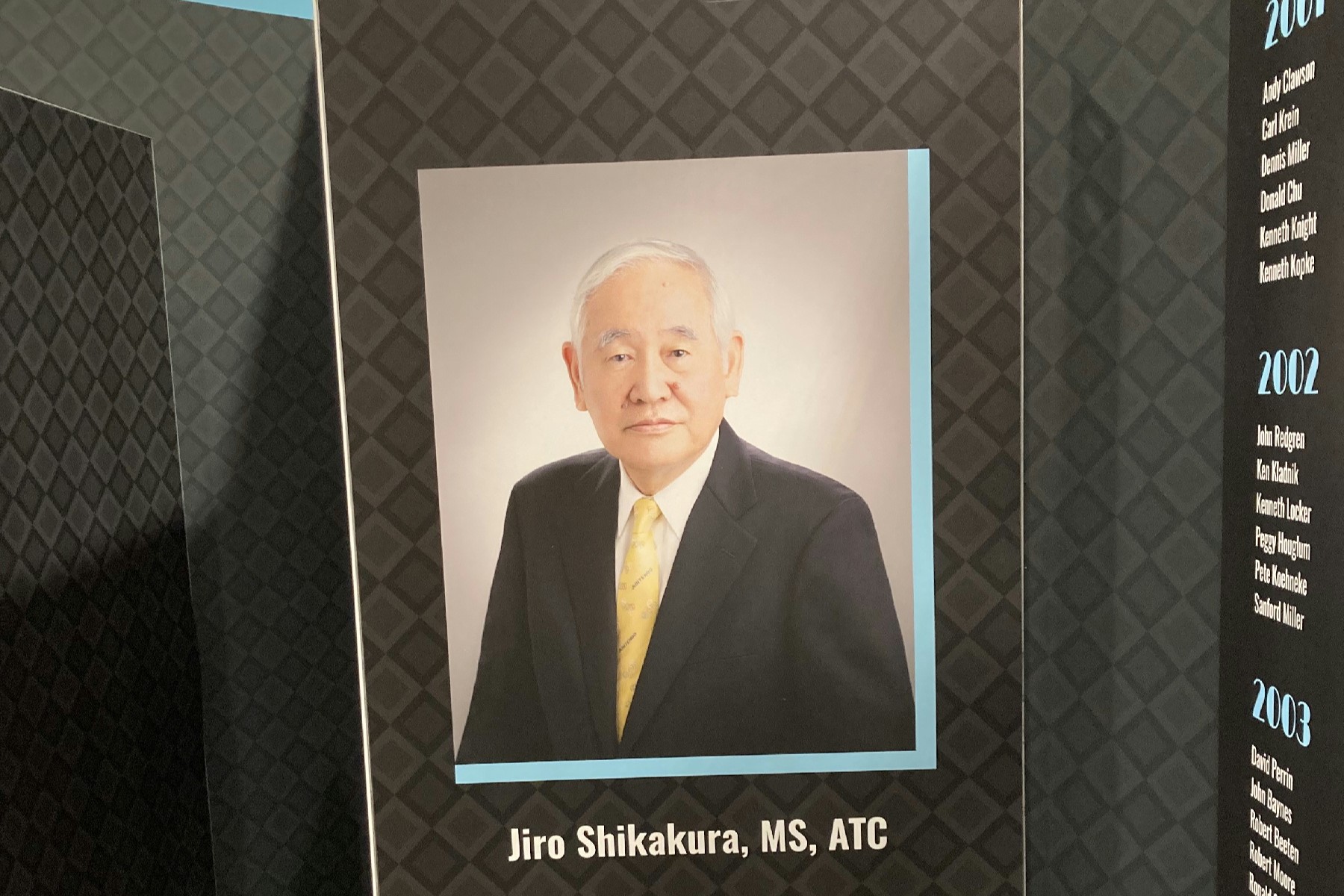

全米アスレティックトレーナーズ協会(NATA)の殿堂入りを果たした鹿倉二郎客員教授が6月にアメリカ・ルイジアナ州で開催された受賞者セレモニーに出席されました。セレモニーでは、受賞者全員のスピーチが行われ、殿堂入りを果たした方に送られるグリーンジャケットが贈呈されました。この度、殿堂入りを果たしたことにより、NATA本部にある「アスレティックトレーナーの殿堂」に、鹿倉客員教授の写真が掲げられます。

受賞者に贈呈されるグリーンジャケット

「アスレティックトレーナーの殿堂」に掲げられている写真

現在もさくらキャンパスのアスレティックトレーニング(AT)ルームで学生の指導を行っている鹿倉客員教授に、NATA殿堂入りへの思い、これまでの活動、そしてトレーナーを目指す学生や高校生へのメッセージについて伺いました。

NATA殿堂入りへの思い

――受賞、おめでとうございます。NATA殿堂入りへの思いをお聞かせください。

「信じられない」というのが率直な思いです。NATAの殿堂入りというと、これまではほぼアメリカ人で、NATAの会長や各支部の支部長を務めた方など、私が知っているような、NATAの活動に貢献した素晴らしい方々が選ばれています。私は、日本でアスレティックトレーナーを普及したことと、World Federation of Athletic Training & Therapy(WFATT)の副会長を務めたことがあるので、そのようなインターナショナルな活動を評価していただいたのかなと思うのですが……それでも私でよいのだろうか。と思いますね。

ただ、これまではアメリカ国内だけにしか目を向けていなかったNATAが、今後は国外にも視野を広げていこうということで私が(北米以外の)最初の受賞者になったのかもしれません。

歴代の受賞者と共に(最前列右から6番目:鹿倉客員教授)

――日本での普及活動として、どのようなことを行われてきたのでしょうか。

私が資格を取得してアメリカから帰国してから48年が経ちますが、正確な人数は分かりませんが、現時点で日本人のNATA資格取得者は約500人いると思います。NATAの知名度はアメリカ、カナダに次いで日本が高いと感じています。

また、NATAのアスレティックトレーナーの考え方を取り入れた日本でのアスレティックトレーナー資格もあり、その仕組み作りもお手伝いさせていただきました。ですから、NATAのことを宣伝して、日本人がアスレティックトレーナーの学びを深めるためにアメリカに行くことと、日本国内でアスレティックトレーナーの資格制度を構築したことが大きいですかね。

――鹿倉先生といえば、テーピングのイメージが強いですが、その点についてお聞かせください。

アスレティックトレーナーは、もちろんテーピングだけではなく、かなり広い意味があり、怪我の予防から始まって、応急処置、リハビリ、それから通常のトレーニングを包括した全部が含まれます。

私が日本に帰国した当時は、テーピングはまだ日本に浸透しておらず、テーピングに関する講習会を開くと100人ほどが集まりました。そういう講習会を年間200回ほど、アシスタントの方々と一緒に行っていました。私の講習を聞いて、若い人たちがテーピングやトレーナーに興味をもってくれてアメリカに行ったという流れが多いです。

学生時代にアスレティックトレーナーを初めて見たことがきっかけ

――先生がアスレティックトレーナーを学ぶきっかけは何だったんでしょうか。

早稲田大学時代アメリカンフットボール部に所属し、マネージャーや学連の活動を行っていました。大学3年生の時に、アメリカのユタ州立大学が日本に来て、試合をした際に、そのときに初めてアスレティックトレーナーを見ました。テーピングしたり、ストレッチングしたり、選手が怪我をしたら応急処置をしたりしていました。当時、日本のアメリカンフットボール界にはそのような方がいなかったので、興味を持ち、日本でいろいろ調べたのですが、日本体育協会発行のトレーナーテキストに載っている内容は私が見たアスレティックトレーナーの仕事と少し違うなと感じました。調べようと思っても日本にはそういう方がいなかったので分からなかったんです。「じゃあ、アメリカに行けば分かるだろう」とあまりにも短絡的ですけど、それでアメリカに行きました。

――その行動力、素晴らしいですね!

今の人たちはネットで全部調べて、事前に準備をして計画的にアメリカに行っていますから、それに比べれば、当時は、何も分からないので、勢いでアメリカに行っちゃいました(笑)。勢いでアメリカに行きましたけど、そんな簡単にアスレティックトレーナーのことがわかったわけではないんですけどね。やっとたどり着いて、ミシガン大学で学生トレーナーを3年近く行い、試験を受けて、アスレティックトレーナーの資格を取得し、日本に帰国しました。

――アスレティックトレーナーの技術が日本にも必要だと思ったのですね。

当時、日本にもトレーナーはいましたが、プロ野球とその他のスポーツの各クラブチームに専属トレーナーがわずかにいる程度でしたし、トレーナーの役割はマッサージがメインでした。

マッサージだけではなく、怪我の予防や応急処置も必要だと思いました。特に、アメリカンフットボールは脳震盪とか命に関わることでもありますから、しっかりとしたケアが必要です。また、怪我をして、痛みが無くなったから競技に復帰するのではなく、ちゃんと筋力なども回復させる必要があります。そういうことがトータルでできる人が日本のスポーツ界にも必要だと思いました。ですから、アメリカから帰国後は、講習会を活用して、テーピングやトレーナーのことを話しました。

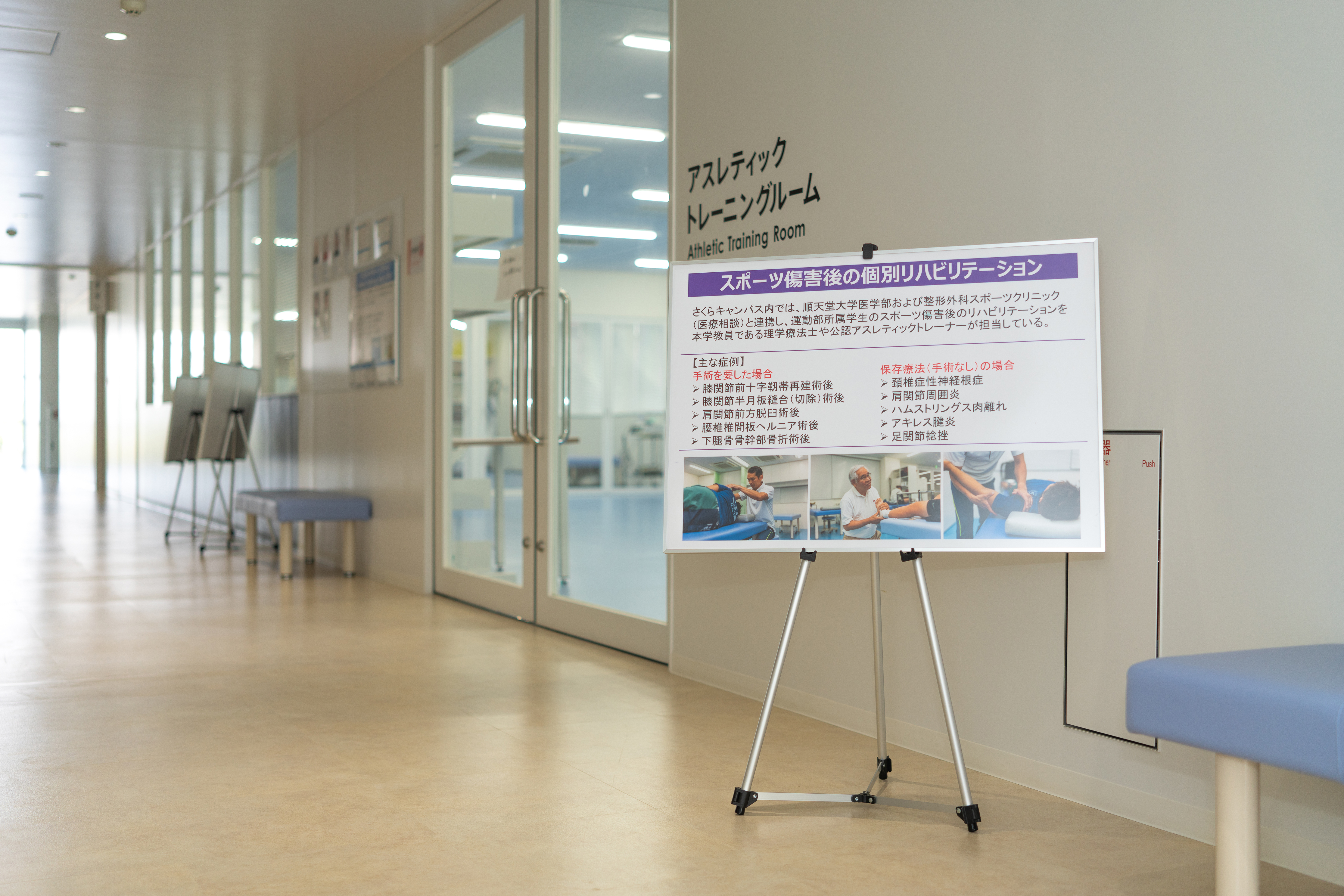

順天堂大学のATルームで現在も学生の指導を行っていただいています。

選手がパフォーマンスを最大限発揮できることを目指して

――アスレティックトレーナーのやりがいは何でしょうか。

スポーツ選手がいい成績を残す、パフォーマンスを最大限に発揮できることが一番のやりがいです。

日本の場合は、今は、パーソナルで選手個人にトレーナーがつくことが増えています。トレーナーは表に出ませんが、選手が感謝を伝えてくれることもあります。もちろん、結果は選手本人の頑張りですけどね。

ただ、アメリカに比べると職が少ないのが現状です。

アメリカの場合は高校や大学にかなりの数のアスレティックトレーナーが雇われており、リハビリや怪我の予防、応急処置などを行います。トレーナーが練習の前にはアスレティックトレーニングルームで選手のケアやテーピングを行い、練習が始まると、常にグラウンドの横で怪我がないかどうかを見ます。そういうトレーナーが各競技につきます。アメリカはシーズン制なので、例えば、秋はアメリカンフットボール、冬はバスケットボール、春は陸上競技と野球とか。シーズンによって競技が違うので、1人のトレーナーがスポーツを掛け持ちする感じです。

――日本でもアスレティックトレーナーの活躍の場が増えると良いですね。

私は、教育機関にトレーナーが浸透していくことが理想だと思っています。そうすると、高校生から当たり前にトレーナーのもとでリハビリを受けることができるようになります。選手本人やチームの指導者がトレーナーとコミュニケーションをとることで、理解してくれるようにもなります。怪我をして無理をする(させる)ということが少なくなるのではないかと思います。その結果、より高いレベルでパフォーマンスを発揮できる子たちが増えてくると思います。怪我が原因で競技を諦めてしまう選手も減ると思います。

スポーツ選手の競技力が向上すること、選手がパフォーマンスを最大限発揮できるようになることを目指したいです。

鹿倉二郎客員教授の設計で作られたさくらキャンパスATルーム

鹿倉二郎客員教授の設計で作られたさくらキャンパスATルーム

ATルームでは、井澤秀典准教授を中心に学生アスリートを支えています。

アスレティックトレーナーを目指している学生・高校生へ

――先生が思うアスレティックトレーナーに必要なことは何でしょうか。

まず勉強をしなきゃいけないということが一番です。スポーツの怪我のことから、トレーニングのこと、応急処置のことなど、ものすごい量の知識がないとトレーナーはつとまりません。かつ、動かなきゃだめです。それも選手のためにできるような人でないと、トレーナーを目指してもうまくいかないでしょう。しっかり勉強することと、しっかり行動すること。それで頭でっかちになったんじゃダメで、それを選手にいかに活かすかが、すごく難しくて、大変ですけど、やりがいはすごくあります。

――最後に、トレーナーを目指している学生や高校生にメッセージをお願いします。

順天堂大学はカリキュラムがありますし、ATルームやスポーツ競技のチームもあります。そこで学んだことをいかに現場で使うかをしっかり4年間で学んでいくことが大事だと思います。そして、大学生も高校生もやっぱりまずは勉強です。それと、勉強することと同時に、スポーツの現場に居続けることも大事です。トレーナーは熱意がないとできません。是非、頑張ってほしいですね。

用語解説

全米アスレティックトレーナーズ協会(NATA)

The National Athletic Trainers’ Association(NATA)は、1950年に設立された、アメリカのアスレティックトレーナーやアスレティックトレーニングを支援する専門職のための代表的な組織です。NATAは、アスレティックトレーニングの発展と、トレーナーの専門性向上を目指し、教育、研究、認定試験の提供など幅広い活動を行っています。また、アスリートや一般の人々の健康と安全を守るため、トレーナーの役割や重要性を社会に広める活動も積極的に展開しています。

NATAにおけるアスレティックトレーナーの定義

アスレティックトレーナー(Athletic Trainer:AT)は、医師の指導や協力のもと、教育や訓練、および各州の法律や規制に従って、医療サービスや治療を提供するヘルスケアの専門家です。 ATは、医療チームの一員として、怪我や病気の予防、ウェルネスの促進と教育、救急対応、検査、ケア、怪我のリハビリテーションなどの役割を担います。

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)

スポーツドクターやコーチと緊密な協力のもと、スポーツ活動中の外傷・障害予防、コンディショニングやリコンディショニング、安全と健康管理、医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応を行い、スポーツをする人の安全と安心を確保したうえで、パフォーマンスの回復や向上を支援する資格です。