JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2024.12.04 (WED)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 医学研究科

看護師による医師診断への懸念とその表出頻度および障壁の調査 ― 看護師は自身の診断懸念を医師に伝えられているのだろうか? ―

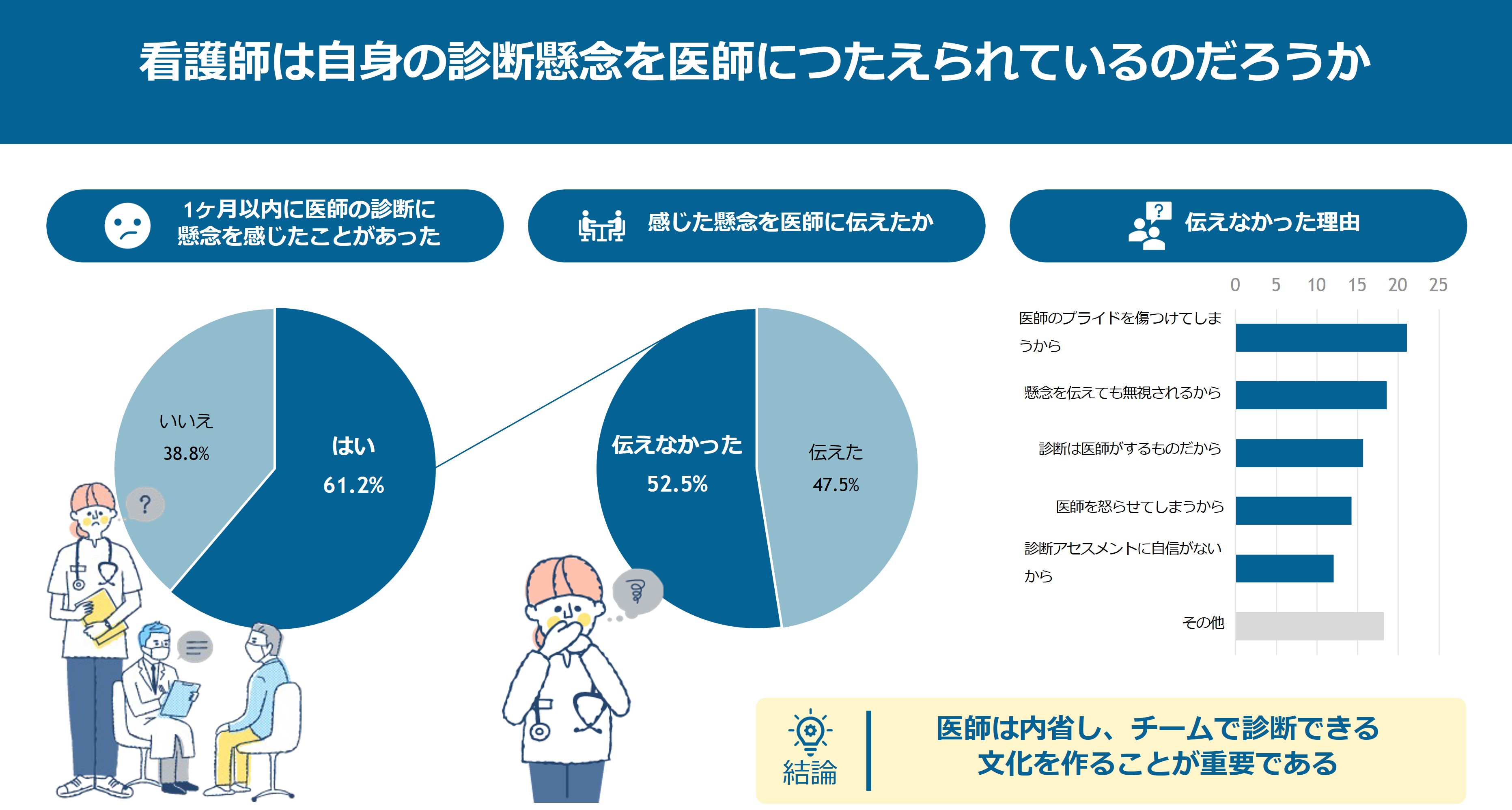

順天堂大学医学部附属順天堂医院総合診療科の宮上泰樹 助教、内藤俊夫 教授、同院診療看護師*1の重冨杏子らの共同研究グループは、看護師による医師の診断に対する懸念の頻度と、懸念が医師に伝えられたか否か、および伝えられなかった原因について調査しました。研究チームが、本研究の着想に至った経緯は、以下となります。近年、本邦でも話題となった診断エラー*2は、ひとたび発生すると患者安全上や医療経済上の問題が生じるため非常に重要なテーマです。近年、米国では医師以外の医療者も診断に関与することで診断エラーを減らすことができると示唆されています。しかし、日本では診断は医師による聖域とされ、医師とその他の医療者間に生じる絶対的なヒエラルキーが存在し、実際に看護師は医師の診断に懸念を感じても伝えることができない障壁が生じているのではないかと考えました。そこで我々は、日本最大の医療者インターネットサイトである日経メディカル社に登録している看護師を対象に本調査を行いました。本研究の結果として直近の1ヶ月の診療の中で看護師の61.2%が医師の診断に懸念を抱いたが、52.5%はそれを医師に伝えなかったことが判明しました。伝えられない主な理由は、医師のプライドを傷つけること、医師に無視されること、診断は看護師の役割ではないと考えることでした。本研究の結果を踏まえ、医師はこの現状に真摯に向き合い、コミュニケーション方法を見直し、看護師への診断関連の教育や多職種を巻き込んだ診断チームの作成などアプローチを再考するべきであることを示しました。本論文はScientific Reportsに2024年7月に公開されました。

本研究成果のポイント

- 看護師の61.2%が医師の診断に懸念を感じていた

- 懸念を抱いた看護師のうち、52.5%は懸念を医師に伝えることができなかった

- 伝えられない理由は、医師のプライドへの配慮、伝えることで医師に無視されることへの懸念、診断は医師がするものと考えていることが影響した

■背景

診断エラー(一般的には誤診)は、診療の5~10%程度に生じると言われています。そのうち約10%程度(つまり実際の診療の0.5~1.0%)が患者に悪影響を来たすと言われています。診断エラーは、近年本邦のメディアでも複数取り上げられるようになり現在の医療のホットトピックスの1つとなっています。しかし、米国では15年ほど前からこのテーマについて取り組んでおり、診断エラーの原因は、知識などの医師の能力ではなく、その時の状況や、思い込み・働き方・コミュニケーションなどが影響します。診断エラーを減らすための対策はこれまでにも複数検討されていますが、その一つとして、医師のみならず多職種で診断に向き合うことの重要性が問われています。医療職の中で、最も患者と接するのは看護師であり、看護師が診断に積極的に関わることで診断精度が向上することが想定されます。しかし、本邦はもちろんのこと、世界的にも看護師の関わりによる診断活動成果の報告は少なく、まだわかっていないことが多いのが実情です。本邦では、さらに男女間や、医師を頂点とした医療職種間のヒエラルキーが存在するため、看護師は医師の診断に疑問や懸念を感じたとしても医師に伝えられないのではないかと考えました。そこで、この実状を把握し、原因を調査することで今後の本邦の診断精度向上に役立てる一助となることを期待し調査するに至りました。

■内容

本研究では、本邦の医療者が最も登録しているインターネットサイトである日経メディカル社(看護師は73,936人登録)に調査協力を依頼し、日経メディカル社に登録している看護師を対象に2023年6月26日~7月31日までの期間、調査を行いました。回答は、看護師の背景因子として性別・年齢・経験年数・最終学歴(専門学校・大学・大学院など)・施設規模(0-100床・100-500床・500床以上)/施設種類(診療所・市中病院・大学病院など)・都会か地方か・管理職(主任や師長)か否か・看護師の専門スキル(保持していないとできない特殊業務がある看護師)の有無を調査し、さらに論文の主旨としてこの1ヶ月の間に医師の診断に懸念を持ったか否か、懸念を持った場合その懸念を医師に伝えられたか否か、懸念を感じた医師の背景(年代(正確にわからないことを想定し年代)・性別・管理職か否か・医師の診療科)、医師に伝えられない理由を調査しました。調査は、看護師のプライバシーに配慮して行いました。参加者には、1人500円の報酬を支払いました。報酬は総合診療科の研究費で賄われ、金銭的な実現可能性を考慮し1,000人までの制限で行われました。本研究には結果として430人が参加しました。参加者のうち女性は、81.2%、年齢の中央値は45歳、経験年数の中央値は19年でした。最終学歴は、専門学校が最も多く63.3%でした。管理職は、28.3%おり、何らかの専門スキルを所持しているのは、24.0%でした。施設規模は100ー500床が38.1%と最も多く市中病院が、49.3%と最も多かったです。アウトカム因子としては、1ヶ月以内に医師の診断に懸念を感じた看護師は61.2%いました。懸念を感じた看護師と懸念を感じなかった看護師を多変量解析で背景因子を比較評価したところ、経験年数が長いほど懸念を感じやすいことが分かりました。さらに、感じた懸念を医師に伝えられなかった看護師は52.5%おりました。懸念を伝えられない看護師と伝えられた看護師を看護師と医師の背景因子と多変量解析を用いて比較評価したところ、看護師の年齢が低いほど、看護師の経験年数が長いほど、懸念を伝えられず、さらに病床数が少ない病院や診療所の方が懸念を伝えにくい傾向にありました。医師側の背景では、20代の医師と比較して40-60代の医師には伝えにくい傾向がありました。さらに、伝えられない理由のトップ5は、医師のプライドを傷つけてしまうから(21.1%)、懸念を伝えても無視されるから(18.6%)、診断は医師がするものだから(15.7%)、医師を怒らせてしまうから(14.3%)、診断アセスメントに自信がないから(12.1%)という結果でした。本研究は我々が知る限り世界で初めて看護師が医師の診断にどの程度懸念を感じ、どの程度表出することができるのか、そして伝えられない理由は何なのかを明らかにした調査となります。この結果は驚くべきものでしょうか?我々としては、想定以上に看護師は医師の診断に懸念を感じていることに驚きました。しかし過去の報告を鑑みるに、特に経験を積んだ看護師は患者の異変に気が付きやすいと言われています。そのため、診断には看護師の視点も重要であると考えます。そして我々医師に伝えらなかった背景を見ると、規模の小さい施設では懸念を伝えにくいことや比較的経験を積んだ40‐60歳代の医師に伝えにくいのは、やはり背景に日本の文化背景によるヒエラルキーがあるのではないかと考えました。特に伝えられない理由から鑑みるに、医師要因と看護師要因の両方があり、この両方向からの対策が重要であると思われました。

■今後の展開

本研究はここで終わりましたが、この先に2つの検証が必要だと考えています。まず一つ目は看護師の診断エラーの知識についてです。二つ目は、具体的な懸念内容が何なのか、実際の診療現場での検証が必要だと考えております。これらの検証は必要ですが、少なくとも我々は本邦の診断学における新たな扉を開けられたのではないかと考えます。

そして、本研究結果を元に、我々医師は、日頃の看護師とのコミュニケーションを内省し、看護師との適切なコミュニケーションを行うことが大切だと思いました。さらに看護師も巻き込んだ診断戦略チームを作っていくことで看護師の診断能力も向上されていくことが想定されます。特に当院では、2023年より診療看護師*2を雇用し、2024年より総合診療科では診断関連の教育を積極的に行っています。また、診療看護師が医師と看護師の間に入ることにより、コミュニケーションも円滑化されるという効果も起きています。近未来的な取り組みとして診療看護師が診断エラー減少に大きく寄与するのではないかと著者一同期待しております。

■用語解説

*1 診療看護師:診療看護師(Nurse Practitioner, NP)は、高度な専門知識と臨床技術を持ち、医師の指示のもと診療行為を行うことができる看護師です。診断や処方、治療の実施を行い、医師と連携しながら患者のケアにあたる重要な役割を果たします。

*2 診断エラー:いわゆる正しい診断に気が付かない、診断の間違い、診断の遅れ

研究者のコメント

私は、医師4年目の時に診断エラーをしました。その時に、感じたことは診断エラーを起こしたことによる非常に大きな罪悪感とその後に次もまた失敗してしまうのではないかという不安感や孤独感も強かったです。診断エラーについて理解してもらおうとこれまでに広く活動してきましたが、現在も診断エラーを取り巻く情勢大きく変わっていないのではないかと感じています。人はみな失敗をするものですが、少しでも失敗を減らし、少しでも失敗の被害を小さいものにするために本研究が1つの役割を果たし、本邦でこの分野を学ぶことを志す医療者が1人でも増えることを心より期待します。

■原著論文

本研究はScientific Reports誌のオンライン版に2024年7月付で公開されました。

タイトル: Survey on nurse-physician communication gaps focusing on diagnostic concerns and reasons for silence

タイトル(日本語訳): 看護師による医師の診断懸念の頻度と医師に伝えなかった理由に焦点を当てた、看護師と医師のコミュニケーションギャップに関する調査

著者: Taiju Miyagami1),Takashi Watari2),Yuji Nishizaki1,3), Miwa Sekine3), Kyoko Shigetomi4), Mamoru Miwa5), Vineet Chopra6), Toshio Naito. 1)

著者(日本語表記): 宮上泰樹1)、和足孝之2)、西﨑祐史3)、関根美和3)、重冨杏子4)、三和護5)、チョプラ ヴィネット6)、内藤俊夫1)

著者所属: 1) 順天堂大学医学部附属順天堂医院総合診療科 2) 京都大学医学部付属病院 総合臨床教育研修センター 3) 順天堂大学医学部医学教育研究室 4) 順天堂大学医学部附属順天堂医院心臓血管外科 5) 日経BP社6) Department of Medicine, Division of Hospital Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus

DOI: 10.1038/s41598-024-68520-6

本研究は文部科学省科研費22K17310,の支援を受け、実施されました。なお、本研究にご協力いただいた看護師の皆様には深謝いたします。