JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2025.10.14 (TUE)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 医学研究科

血液がんの新規バイオマーカーを実用化 ― CREB3L1 mRNA定量の一般受託を開始 ―

順天堂大学大学院医学研究科 先進血液病態学講座 小松則夫 特任教授、森下総司 客員准教授は、骨髄増殖性腫瘍*1患者由来の血小板RNA*2中のCREB3L1遺伝子発現量を測定する検査について、株式会社エスアールエル(以下、SRL社)と共同研究の上、SRL社の血液検査項目として2025年10月1日より一般に受託する形で実用化することに成功いたしました。本検査により骨髄増殖性腫瘍の新たな診断基準の構築や治療法への応用などが期待されます。

なお、本内容は2024年10月13日、第86回日本血液学会学術集会にて学会発表されました。

本研究成果のポイント

- 骨髄増殖性腫瘍患者におけるCREB3L1遺伝子の定量検査を、臨床検査会社でも実用可能な形で開発

- 全国どの施設でも検査依頼が可能であり、今後の骨髄増殖性腫瘍の新たな診断基準の確立を目的とした研究が活発に

■背景

骨髄増殖性腫瘍は、骨髄由来の赤血球、血小板、白血球などが異常に増える血液のがんで、血液をつくるもととなる細胞(造血幹細胞*3)に異常が生じることで発症すると考えられています。初期の段階では、定期検診などの健康診断から発見に至ることの多い疾患ですが、急性白血病に移行し、抗がん剤治療が必要になる場合もあります。一方、他の要因によって血球成分が増加することがあり、これを反応性血球増加症といいます。この場合には原因を取り除くことで血球成分を減らすことができるため、“骨髄増殖性腫瘍”と“反応性血球増加症”では治療法やその後の経過がまったく異なります。CREB3L1遺伝子検査はこの“骨髄増殖性腫瘍”と“反応性血球増加症”を鑑別する方法として極めて有用であり、一般に検査可能な形での実用化が課題となっておりました。そこで本研究では、SRL社と共同で、全国どの施設からでも依頼可能な環境の整備を目的として、検査の構築を行いました。

■内容

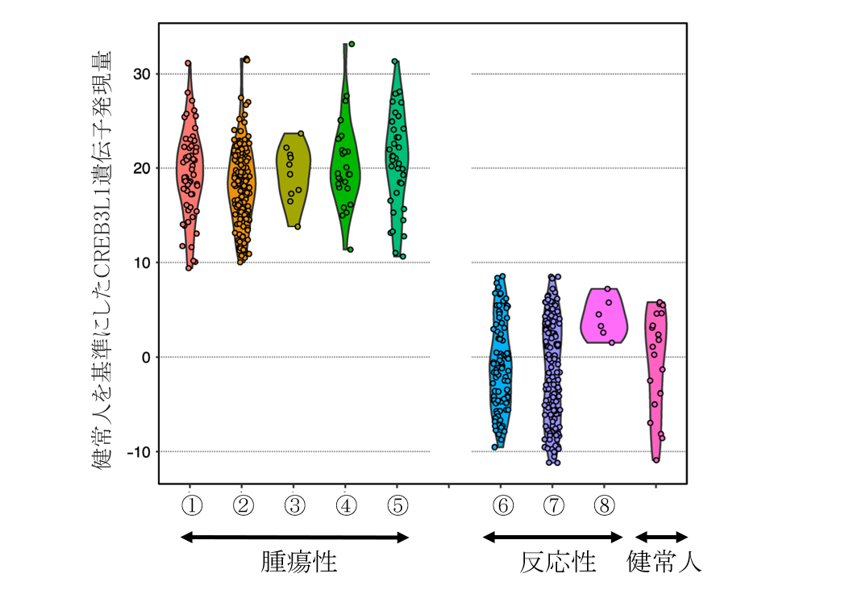

骨髄増殖性腫瘍を診断するためには、反応性血球増加症の症例と区別する必要がありますが、正確な鑑別には、侵襲性が高く、痛みも伴う骨髄検査を行う必要があります。これまでの研究により、侵襲性の低い採血による診断指標(バイオマーカー)として、CREB3L1遺伝子が骨髄増殖性腫瘍患者で高発現していることを発見しました(図1)。CREB3L1遺伝子発現量測定検査を臨床検査センターで実施するためには、安定性と再現性に優れた検査の構築が必要です。そこで、本学とSRL社は共同で新たにリアルタイムPCR法*4を用いた検査を開発しました(図2)。本検査は、多数の検体を高効率かつ高い再現性で正確に測定することが可能です。

本検査を用いて、本学にて採血を実施したサンプル群(健常人群18件、反応性血小板増加症群12件、骨髄増殖性腫瘍群26件)を解析しました。その結果、健常人群および反応性血小板増加症群では、すべてのサンプルでCREB3L1 mRNAが1コピー/μL未満であった一方、骨髄増殖性腫瘍群では全サンプルで1コピー/μL以上の発現が認められました(1コピー/μL以上10コピー/μL未満:4件、10コピー/μL以上:22件)。

この結果は、本検査を用いることによって、健常人のみならず、鑑別が難しい反応性血小板増加症群と骨髄増殖性腫瘍を正確に識別できるという報告と矛盾せず、本検査が高い鑑別能を有することを示唆しています。

図1.腫瘍性と反応性血球増加症におけるCREB3L1の発現量の比較

①真性赤血球増加症、②本態性血小板血症、③原発性骨髄線維症(前線維化期)、④原発性骨髄線維症(顕性)、⑤二次性骨髄線維症、⑥反応性赤血球増加症、⑦反応性血小板増加症、⑧反応性骨髄線維症症

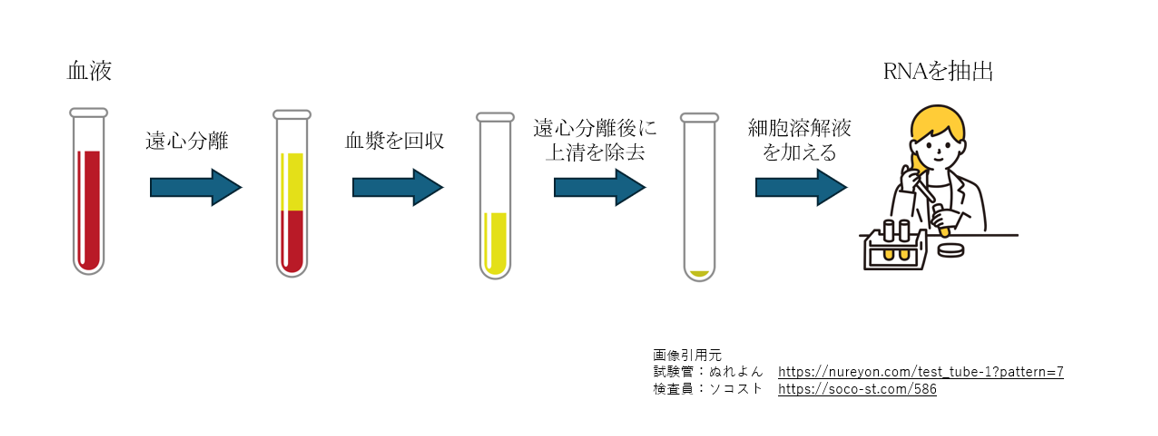

図2.検体処理の流れ

3.2%クエン酸ナトリウム入り採血管で採血した血液を遠心分離をした後、血漿を回収する。回収した血漿をさらに高速度で遠心分離し、細胞成分を沈殿させる。上清を除去した後、細胞溶解液を加えて細胞塊がなくなるまで攪拌し、その後RNAを抽出する。

■今後の展開

今回の研究では、これまで鑑別が困難であった骨髄増殖性腫瘍と反応性血小板増加症の鑑別に有用な新規バイオマーカー、CREB3L1遺伝子発現量を一般に検査可能な形で実用化することに成功いたしました。今後、研究などに積極的に用いられることで、カットオフ値(健常人を基準にしたCREB3L1遺伝子発現量)の策定だけでなく、治療効果や急性転化のモニタリングマーカーなど、他の臨床的意義についても検討してまいります。

■用語解説

*1 骨髄増殖性腫瘍: 造血幹細胞に遺伝子変異が生じ、末梢血中の血液細胞が過剰に増える疾患群。増殖する血球細胞の種類によってさらに細分化される(例えば、赤血球が増える場合は真性赤血球増加症)。多くの症例では特定の遺伝子変異がみられるが、一部の症例には遺伝子変異が見つからず、骨髄検査により診断がなされている。

*2 RNA: タンパク質を合成する元となる物質で、必要に応じて、必要な量がDNAから合成される。

*3 造血幹細胞: 骨髄に存在し、すべての血球細胞の元となる細胞。自分と同じ性質をもつ細胞を生み出す能力(自己複製能力)と、別の性質をもつ様々な血球細胞に変化できる能力(多分化能)を併せ持つ。

*4 リアルタイムPCR法: DNA増幅反応中に発生するDNA量をリアルタイムでモニタリングし、ターゲットとなるDNAを定量する手法。

■参考プレスリリース

・2020年12月23日:順天堂大学リリース「日血液がんを正確かつ簡便に診断できる画期的なバイオマーカーを発見〜CREB3L1遺伝子の発現量で骨髄増殖性腫瘍を判定〜」

研究グループからのコメント

赤血球や血小板が増加している患者さんを診察した際、それが骨髄増殖性腫瘍によるものか、あるいは他の病気に伴う反応性なのかを見極めることは、診断と治療の両面で極めて重要です。これまでは、その鑑別のために侵襲性の高い骨髄検査を含む数多くの検査が必要でした。

私たちの研究グループは、末梢血中の血小板に含まれるメッセンジャーRNAを解析することで、腫瘍性か反応性かを高精度に鑑別できる新しい診断マーカー「CREB3L1」を発見しました。さらに、このたびSRL社との共同研究により、このマーカーを簡便に測定できる検査の開発にも成功しました。

この検査法の普及によって、骨髄増殖性腫瘍の診断精度の向上に加え、不要な検査を減らすことで患者さんの身体的・精神的負担を軽減し、医療費の削減にもつながることが期待されます。また、診断だけでなく治療効果の判定にも役立つ可能性があり、今後は国内外への幅広い展開を目指してまいります。