JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2025.10.28 (TUE)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 医学研究科

夜型生活リズムと網膜症リスクとの関連性を発見 ― 2型糖尿病を有する人を対象とした追跡調査 ―

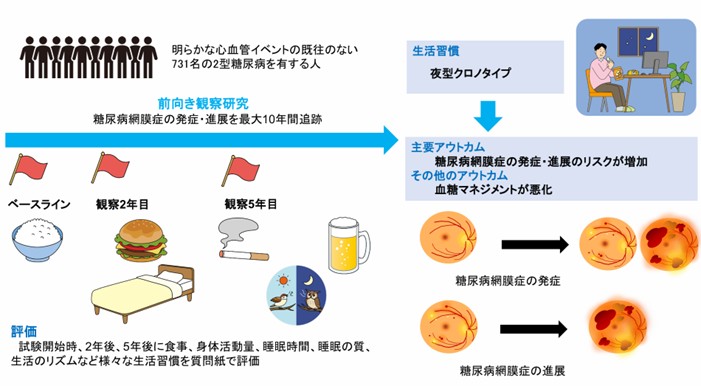

順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学の所 雅子 非常勤助手、三田 智也 准教授、綿田 裕孝 主任教授らの研究グループは、「夜型」の生活リズムを送っている「夜型クロノタイプ*1」の2型糖尿病を有する人では血糖マネジメントが悪化しやすく、糖尿病網膜症*2の発症・進展リスクが高いことを明らかにしました。今回の研究では、2型糖尿病を有する731名を対象に生活習慣と糖尿病網膜症の発症・進展との関連を、最大約10年間にわたって追跡調査しました。特に注目したのは、生活リズムのタイプ(クロノタイプ)です。クロノタイプとは、朝型・夜型といった個人の生活リズムの傾向を示すものです。調査の結果、夜型クロノタイプの人々は、そうでない人々と比べて糖尿病網膜症の発症・進展のリスクが有意に高いことが分かりました。さらに、夜型の人々は長期的に血糖マネジメントが悪化する傾向にありました。しかし、血糖マネジメント状態(HbA1c*3)を考慮した解析でも、夜型クロノタイプであること自体が網膜症の発症・進展リスクと関連する独立したリスク因子でした。これらの結果は、2型糖尿病を有する人において、クロノタイプを改善することは単なる生活習慣の見直しにとどまらず糖尿病網膜症の発症・進展の予防や糖代謝の改善のために有効な手段となる可能性を示唆しています。本研究成果は、欧州糖尿病学会雑誌「Diabetologia」のオンライン版に2025年10月24日付で公開されました。

本研究成果のポイント

- クロノタイプと網膜症の発症・進展の関連性を調査

- 夜型クロノタイプは網膜症の発症・進展のリスクが高く、糖代謝に悪影響を与えることを明らかに

- クロノタイプの是正が、糖尿病網膜症の発症・進展予防や糖代謝改善に寄与する可能性

■背景

糖尿病網膜症は、高血糖が原因で網膜の微小血管に障害が起こる、糖尿病に伴う慢性合併症の一つです。糖尿病網膜症は失明の主要な原因の一つであるため、その発症・進展を防ぐことが非常に重要です。

糖尿病網膜症の発症・進展には、糖尿病の罹病期間、血糖マネジメントの状態、そして収縮期血圧などが関係することが報告されています。また、血糖マネジメントの改善は、糖尿病網膜症の発症・進展リスクの低下につながることが示されています。さらに、生活習慣も糖尿病網膜症の発症・進展リスクに大きく影響することが報告されています。例えば、喫煙や不健康な食事、運動不足はリスクを高める一方で、適度な飲酒、定期的な運動、健康的な食生活は糖尿病網膜症の発症・進展リスク軽減に寄与することが示されています。

生活習慣の中で近年注目されている「クロノタイプ」とは、個人の朝型・夜型の生活リズムの特性を指します。夜型の人は夜遅くまで光を浴び、食事も遅く、身体活動量が少なく、肥満や2型糖尿病の発症リスクが高いことが知られています。2型糖尿病を有する人々でも、夜型クロノタイプはHbA1cが高い傾向にあり、アメリカ糖尿病学会は夜型クロノタイプの人は血糖マネジメントの悪化に注意が必要であるとしています。

しかし、2型糖尿病を有する人々においてクロノタイプが長期的に血糖マネジメントや糖尿病合併症の発症・進展に与える影響を調査した前向き研究はほとんどありませんでした。

本研究では、2型糖尿病を有する人々を対象に、生活習慣のなかでも特にクロノタイプの違いが糖尿病網膜症の発症・進展および長期的な血糖マネジメントにどのような影響を与えるかを明らかにすることを目的としました。

■内容

本研究では、順天堂医院などに通院中で心血管イベントの既往がない2型糖尿病を有する人731名を対象に、生活習慣と糖尿病網膜症の発症・進展との関連を最大10年間にわたり調査しました。評価項目には食事、身体活動、睡眠時間・質、生活リズムなどを含み、クロノタイプ(朝型・夜型)はMorningness–Eveningness Questionnaire(MEQ)で判定しました。MEQは16〜86点の範囲で、低得点ほど夜型、高得点ほど朝型の傾向を示します。

平均追跡期間は7.5年で、57名(7.8%)に糖尿病網膜症の発症・進展が認められました。解析の結果、年齢・性別・既知のリスク因子を調整しても、夜型クロノタイプほど糖尿病網膜症のリスクが有意に高いことが示されました。具体的には、夜型クロノタイプ群は中間型クロノタイプ群に比べ2.29倍、朝型クロノタイプ群に比べ2.09倍のリスクが増加していました。

夜型クロノタイプ群は、若年・肥満傾向で糖尿病罹患期間が短い一方、HbA1cやトリグリセリドが高く、HDLコレステロールが低い傾向が認められました。また、夜型クロノタイプ群では、睡眠の質の低下、抑うつ症状の多さ、睡眠時間の短さ、身体活動量の少なさといった特徴を有し、就寝・起床が遅い、食事時間が遅い、夜食が多い、朝食欠食が多いなどの生活習慣も明らかになりました。観察期間中、夜型クロノタイプ群ではHbA1cやインスリン使用率の増加が認められました。さらに血糖マネジメント状態(HbA1c)を考慮した解析でも、夜型クロノタイプであること自体が糖尿病網膜症の発症・進展リスクと関連する独立したリスク因子でした。

本研究により、夜型生活リズムを持つ2型糖尿病を有する人々では糖尿病網膜症の発症・進展リスクが高まることが初めて示されました。この背景には血糖マネジメントの悪化や睡眠・食習慣の乱れに加え、網膜の生体リズム破綻による炎症や酸化ストレス*4が関与している可能性があります。

■今後の展開

本研究では、夜型の生活リズムをもつ2型糖尿病を有する人では、糖尿病網膜症の発症・進展リスクが高いことを明らかにしました。今後は、夜型クロノタイプが血糖マネジメントや網膜の炎症・酸化ストレスにどのように影響を与えるのか、その具体的なメカニズムを解明することが重要です。また、生活リズムを整える行動介入や、光曝露・睡眠改善・食事タイミング調整といった「時間医学」に基づく介入が、糖尿病網膜症や他の合併症の予防につながるかどうかを検討していく必要があります。さらに、クロノタイプを考慮した個別化医療を進めることで、2型糖尿病を有する人の長期的な予後改善に貢献できる可能性があります。

図:明らかな心血管イベントの既往のない731名の2型糖尿病を有する人を対象とした観察研究において、「夜型」の生活リズムを送っている「夜型クロノタイプ」の2型糖尿病を有する人では糖尿病網膜症の発症・進展のリスクが高いことを明らかにしました。

■用語解説

*1 クロノタイプ:人が生まれつき持つ生活リズムの傾向を指します。大きく「朝型」と「夜型」に分けられ、朝型の人は早寝早起きが得意で日中に活動的であるのに対し、夜型の人は夜遅くまで活動しやすく、朝の活動が苦手な傾向があります。クロノタイプは睡眠・食事・身体活動のタイミングや質に影響を及ぼし、肥満や糖尿病のリスク因子となることが知られています。

*2 糖尿病網膜症:糖尿病の慢性合併症のひとつで、高血糖が長期間続くことで網膜の細い血管が障害を受け、出血や新生血管の形成を起こす病気です。進行すると視力低下や失明の原因となります。糖尿病網膜症の発症・進展には、血糖マネジメントの状態や糖尿病罹病期間、血圧などが大きく関与します。

*3 HbA1c(ヘモグロビンA1c):赤血球中のヘモグロビンに糖が結合した割合を示す指標で、過去1〜2か月間の平均的な血糖状態を反映します。糖尿病の診断や治療効果の評価に広く用いられており、一般に糖尿病合併症の予防のため、まず7.0%未満を目標とした血糖マネジメントが推奨されています。

*4 酸化ストレス:体内で発生する「活性酸素」と、それを無害化する「抗酸化作用」とのバランスが崩れ、細胞や血管が傷害を受けやすくなった状態を指します。酸化ストレスは炎症や老化、動脈硬化、糖尿病合併症の進展に関与すると考えられています。

研究者のコメント

これまで糖尿病網膜症の発症・進展には血糖マネジメントや血圧などが重要と考えられてきましたが、今回の研究から、生活リズムの傾向である“クロノタイプ”が独立したリスク因子となることがわかりました。具体的には、夜型クロノタイプを有する人々は、血糖マネジメントが悪化しやすく、糖尿病網膜症のリスクが高いことが明らかになりました。生活リズムを改善することが糖尿病合併症の予防につながる可能性があり、患者さん一人ひとりの生活習慣に寄り添った新しい治療・予防戦略を考える上で、大きな一歩になると考えています。

■原著論文

本研究はDiabetologia誌のオンライン版で(2025年10月24日付)公開されました。

タイトル: An evening chronotype is associated with the incidence and progression of diabetic retinopathy in people with type 2 diabetes mellitus: a cohort study

タイトル(日本語訳): 日本人2型糖尿病を有する人において夜型クロノタイプは糖尿病網膜症の発症・進展に関連する:観察研究

著者: Masako Furuya Tokoro 1), Tomoya Mita 1), Yusuke Osonoi 1), Yuki Someya 1), Takeshi Osonoi 2), Miyoko Saito 2), Shiho Nakayama 1), Hidenori Ishida 2), Ryota Ishii 3), Masahiko Gosho 3, and Hirotaka Watada 1)

著者(日本語): 所(古谷) 雅子1)、三田 智也 1)、遅野井 雄介 1)、染谷 由希 1)、遅野井 健 2)、斎藤 三代子2)、 中山 志保 1) 石田 英則 2)、石井 亮太 3)、五所 正彦 3)、綿田 裕孝 1)

著者所属: 1)順天堂大学 2)那珂記念クリニック 3)筑波大学

DOI: 10.1007/s00125-025-06590-5

本研究は、鈴木万平糖尿病財団からの研究助成を受けて行われました。なお、本研究にご協力いただいた皆様には深謝いたします。