JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2025.10.31 (FRI)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 医学研究科

肺扁平上皮がんにおける「NSD3遺伝子増幅」の臨床的意義を患者組織解析で初めて明らかに -分子標的治療開発の新たな光に-

■発表のポイント

- 治療標的となる遺伝子が限られ、分子標的薬による治療が確立していない、肺扁平上皮がんの約4割で、「NSD3」という遺伝子が増幅していることを発見しました。また、NSD3タンパク質の発現の増加やがん細胞の増殖能の増加と関連していることがわかりました。

- この遺伝子が増幅している患者さんでは、がんの増殖が活発で、生存期間が短くなる傾向がありました。

- 順天堂大学との共同研究により、別施設データ(検証コホート)でも同様の結果を確認し、研究結果の信頼性を強化しました。

- NSD3は治療標的の限られた肺扁平上皮がんの新たな治療標的となる可能性があり、今後の治療開発への貢献が期待されます。

■概要

順天堂大学(所在地:東京都文京区、学長:代田 浩之) 林 大久生准教授、鈴木 健司主任教授、国立研究開発法人国立がん研究センター(所在地:東京都中央区、理事長:間野 博行)東病院(千葉県柏市、病院長:土井 俊彦、以下「国立がん研究センター東病院」) 髙橋 秀悟医師、滝 哲郎医員らの共同研究グループは、肺扁平上皮がんにおける新規治療標的の候補であるNSD3注1遺伝子増幅注2の臨床的な意義を、患者がん組織を用いて明らかにしました。これまでの細胞や動物を用いた研究では、NSD3遺伝子増幅が肺扁平上皮がんの発生や進行を促すドライバー遺伝子異常として、治療標的候補となる可能性が示唆されていました。

本研究の成果は、これまで治療標的が限られていた肺扁平上皮がんに対し、NSD3を標的とした新たな治療戦略の開発につながる重要な成果です。肺扁平上皮がん患者のがん組織を解析した結果、約4割にNSD3遺伝子増幅が認められ、遺伝子増幅があるほどNSD3タンパク質の量が多いことが明らかとなりました。さらに、この遺伝子異常はがん細胞の増殖活性や患者の死亡リスクの上昇と関連することが判明しました。

これらの結果により、患者組織におけるNSD3遺伝子増幅の実態を初めて明らかにし、基礎研究と臨床研究をつなぐ橋渡しとなる成果が得られました。免疫染色により将来的には遺伝子異常を持つ患者を絞り込む個別化治療への応用も期待されます。

肺扁平上皮がんは、治療標的となる遺伝子異常が乏しく、新規治療薬の開発が進みにくい分野でした。本研究は、NSD3を標的とした新たな治療戦略開発への道筋を開く重要な一歩となります。

本研究成果は、国際学術誌『Journal of Thoracic Oncology』に、米国時間2025年9月3日付で掲載されました。

本研究は、国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 髙橋 秀悟医師、坪井 正博科長、同病院病理・臨床検査科 滝 哲郎医員、石井 源一郎科長、同病院臨床検査部 中村 信之技師、順天堂大学医学部人体病理病態学講座 林 大久生准教授、同大学院医学研究科呼吸器外科学 高持 一矢先任准教授、鈴木 健司主任教授の共同研究グループによって実施されました。

■背景

肺がんは日本で最も死亡者数が多いがんの一つであり、「非小細胞がん」と「小細胞がん」の2つに大きく分類され、非小細胞がんが約8-9割を占めています。非小細胞肺がんは、さらに細かくタイプが分かれており、代表的なタイプとして「腺がん」や「扁平上皮がん」があります。扁平上皮がんは肺がん全体の約3割を占め、喫煙との関連が強いがんの一つです。肺がんの中でも肺腺がんという別のタイプでは、治療標的となる多くの遺伝子異常が発見されていますが、一方で肺扁平上皮がんでは、治療標的となる遺伝子は非常に限られており、分子標的薬による治療は確立されていません。このため、現在の治療は主に化学療法や免疫療法が中心であり、患者さんごとの遺伝子変化に基づく個別化治療は、まだ十分に進んでいないのが現状です。

近年、基礎研究では「NSD3」という遺伝子の増幅が、肺扁平上皮がんの成長を促す可能性が報告されていましたが、ヒトの臨床検体を用いた解析は限られていました。

そこで本研究では、国立がん研究センター東病院と順天堂大学が連携し、手術で得られた肺扁平上皮がんの組織を用いて、NSD3遺伝子の状態と病理学的特徴、臨床経過との関係を包括的に解析しました。

■研究成果(方法・結果)

(1)NSD3遺伝子の増幅

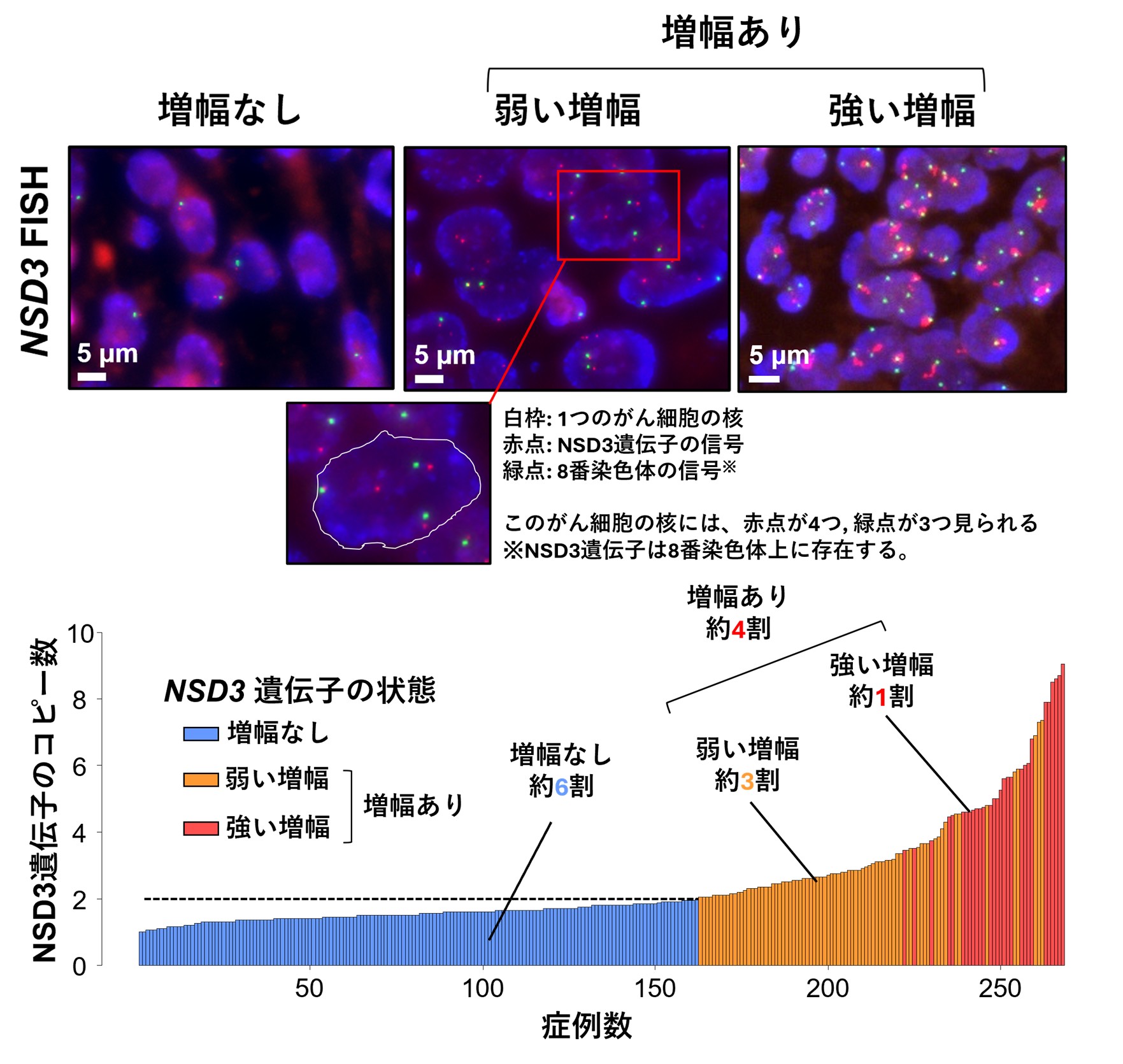

本研究では、2010年から2023年に手術を受けた肺扁平上皮がん患者約280例の手術検体を解析しました。蛍光 in situ ハイブリダイゼーション法(FISH法注3)で「NSD3」遺伝子の増幅の程度を調べたところ、約4割(39.6%)の症例でNSD3遺伝子の増幅が確認されました。

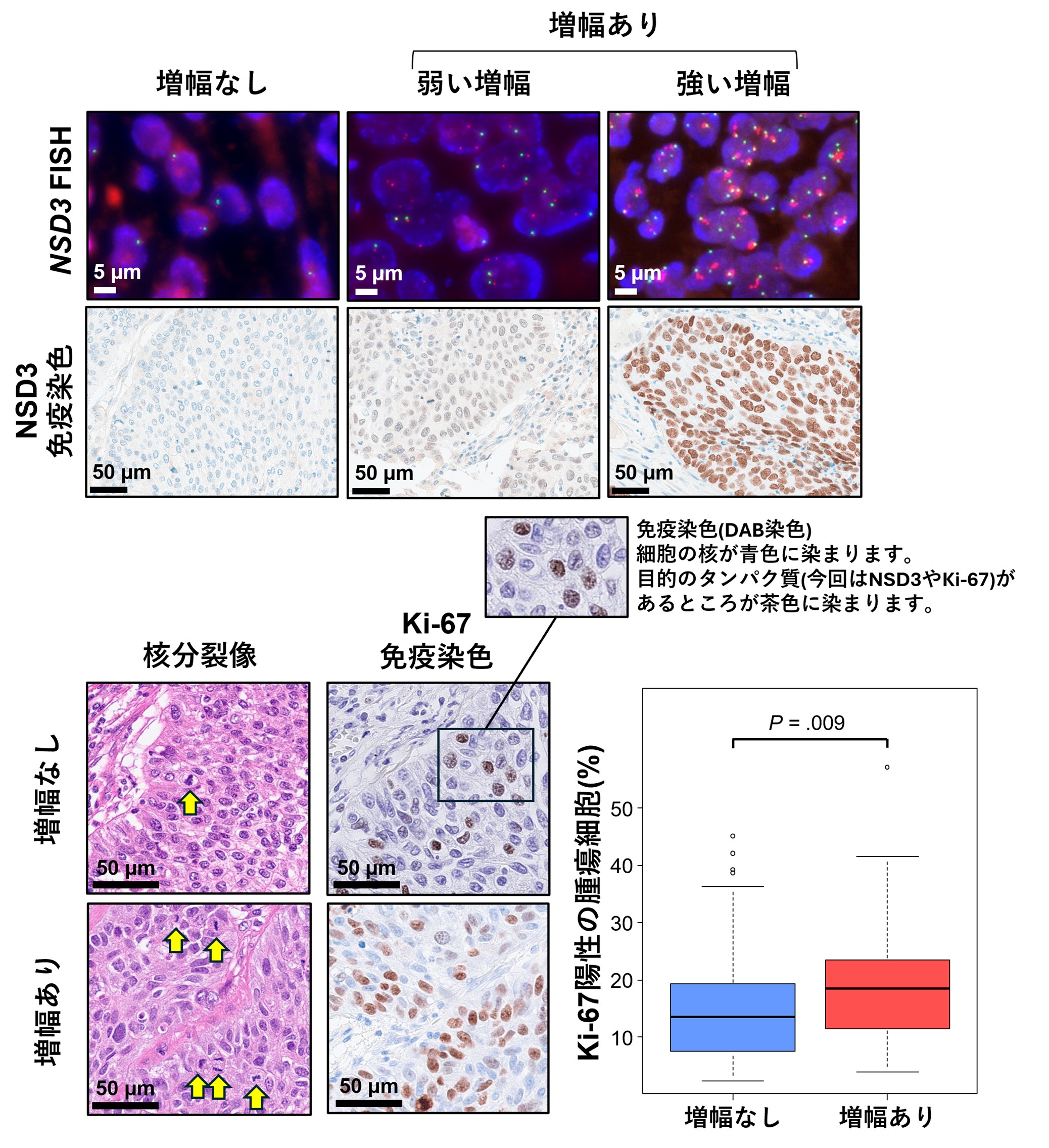

(2)NSD3タンパク発現と細胞増殖能との関連

免疫染色による病理学的解析では、NSD3遺伝子の増幅とNSD3タンパク発現量の上昇が対応しており、遺伝子レベルの変化が実際にタンパク発現にも影響を及ぼしていることが示されました。また、NSD3の増幅を持つがんでは、細胞分裂像や増殖マーカー(Ki-67)の値が高く、がん細胞の増殖能が高いことが確認されました。

AI画像解析ソフトを用いた定量評価でも同様の傾向が示され、NSD3遺伝子増幅がタンパク発現を増やし、腫瘍増殖に寄与している可能性が示唆されました。

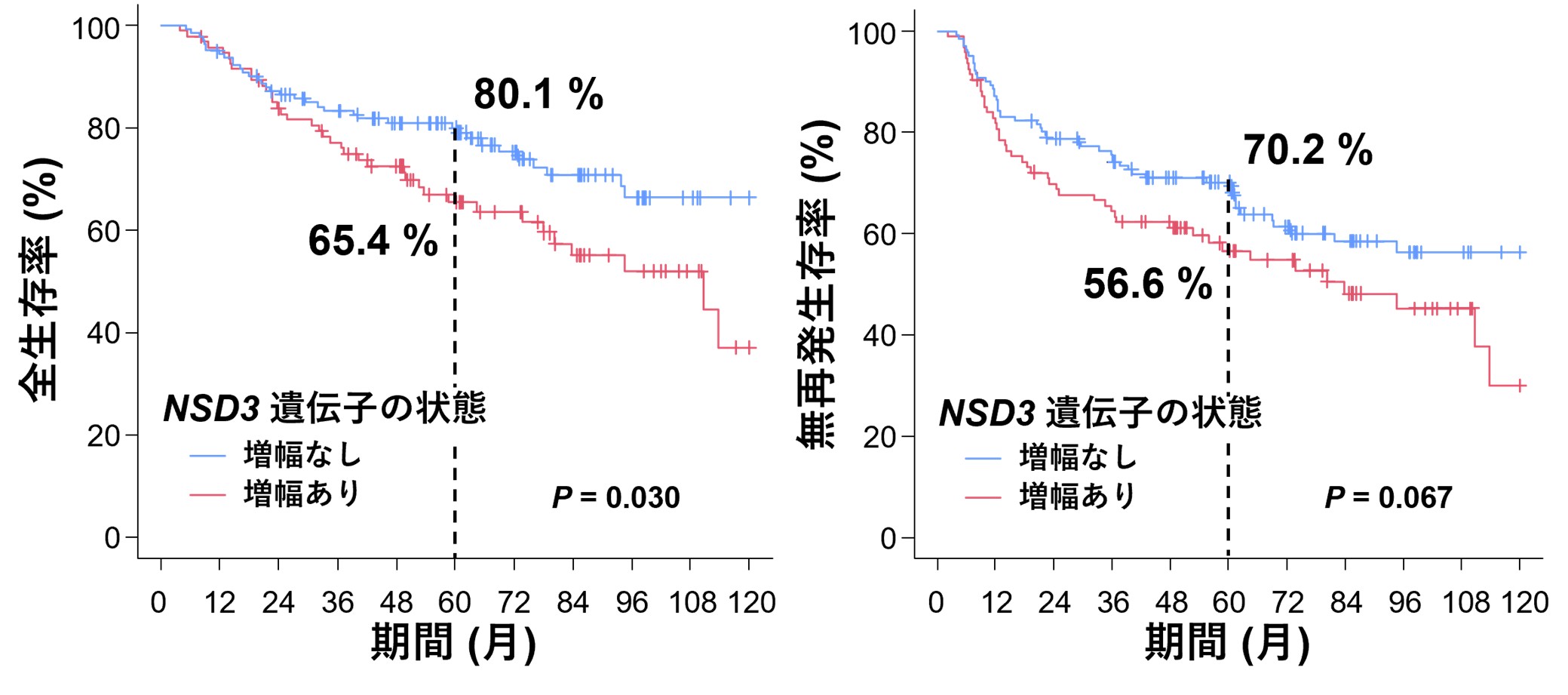

(3)予後との関連

手術を受けた患者さんのうち、NSD3の増幅を持つ患者群では、非増幅群と比べて手術後の生存期間が短いことがわかりました。統計解析の結果、NSD3増幅は肺扁平上皮がんの手術を受けた患者さんの予後に悪影響を及ぼす因子(ハザード比1.59, p=0.049)であることが明らかになりました。

(4)他施設検体による検証(validation)

さらに、順天堂大学171例および国立がん研究センター111例の別コホートを用いた解析でも、(1)-(3)の解析結果と同様の傾向が再現されました。これにより、NSD3遺伝子増幅と臨床経過の関連が異なる施設・検体でも一貫して認められることが確認され、研究結果の再現性と信頼性が裏づけられました。

これらの結果から、NSD3遺伝子の増幅は肺扁平上皮がんの約4割に認め、NSD3タンパク発現の増加と関連していました。また、がんの進行と予後に深く関わる遺伝子異常であることがわかり、今後この遺伝子異常を標的とした新しい治療法の開発につながる可能性が示されました。

■展望

今回の研究により、NSD3遺伝子の増幅が肺扁平上皮がんの進行や予後に関係していることが、患者さんの手術検体解析から明らかになりました。今後、この遺伝子の状態を調べることで、治療方針を決めるための新たな指標として活用できる可能性があります。

さらに、NSD3を標的とした新しい薬(BET阻害薬など)の開発も進められており、治療標的としての臨床応用にも期待が寄せられます。今回の成果は、基礎研究から臨床へと橋渡しを行う“トランスレーショナルリサーチ”の成果であり、肺がん医療の新たな展開に貢献するものです。

■論文情報

雑誌名: Journal of Thoracic Oncology

タイトル: Translational Analysis of NSD3 Gene Amplification in Lung Squamous Cell Carcinoma: Clinical and Prognostic Insights From Histopathologic Analysis of Patient Samples

著者: Shugo Takahashi, Tetsuro Taki, Nobuyuki Nakamura, Ayako Ura, Shoko Kubota, Tomohiro Miyoshi, Kenta Tane, Yuki Matsumura, Joji Samejima, Keiju Aokage, Masashi Wakabayashi, Yukiko Sasahara, Michiko Nagamine, Motohiro Kojima, Shingo Sakashita, Naoya Sakamoto, Takuo Hayashi, Kazuya Takamochi, Kenji Suzuki, Masahiro Tsuboi, Genichiro Ishii

DOI: 10.1016/j.jtho.2025.08.022

掲載日: 2025年9月3日

URL: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2025.08.022

■研究費

研究費名(支援先):日本学術振興会 科学研究費助成事業(JSPS KAKENHI)

研究事業名:基盤研究(B)

研究課題名:薬物療法後のがん細胞再増殖を規定するがん微小環境の研究

研究代表者名:石井 源一郎(国立がん研究センター東病院 病理・臨床検査科長)

■用語解説

注1 NSD3

NSD3(エヌエスディースリー)は、細胞の中でDNAに「どの遺伝子をどれくらい働かせるか」という指令を出す調節役の一つです。ヒストンというたんぱく質に化学的な印(メチル化)をつけることで、遺伝子のスイッチをON・OFFにする働きを持っています。この仕組みが過剰になると、細胞の増殖を抑える遺伝子が働かなくなったり、逆にがんを促す遺伝子が活発になったりすることがあります。NSD3はこのような遺伝子調節のバランスを乱すことで、がん細胞の増殖を助ける可能性が指摘されています。

注2 遺伝子増幅

遺伝子増幅(いでんしぞうふく)とは、細胞の中で特定の遺伝子のコピーが通常よりもたくさん作られている状態のことを指します。私たちの細胞には、ふつう同じ遺伝子が2つ(父親と母親由来)ありますが、がん細胞では特定の遺伝子が何倍にも増えてしまうことがあります。このように遺伝子の数が増えると、その遺伝子から作られるタンパク質も多くなり、細胞の成長や分裂が加速されることがあります。たとえば、乳がんでは「HER2遺伝子」の増幅が知られており、それを標的とした治療薬(トラスツズマブなど)が使われています。本研究では、肺扁平上皮がんの中で「NSD3」という遺伝子が増えている(遺伝子増幅している)症例を見つけ、その状態ががんの進行や患者さんの予後に関係していることを明らかにしました。

注3 FISH法

FISH法(フィッシュ法、Fluorescence in situ hybridization:蛍光 in situ ハイブリダイゼーション法)は、特定の遺伝子を光る“しるし(蛍光プローブ)”で染めて、顕微鏡で観察する方法です。これにより、がん細胞の中にある遺伝子が通常より何倍に増えているか(遺伝子増幅)や、染色体上のどこにあるかを視覚的に確認できます。病理検査では、HER2(乳がん)など他のがんでも広く使われている標準的な遺伝子解析法で、本研究ではNSD3のコピー数を測定するために用いられました。