JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2025.11.19 (WED)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 医学研究科

世界初のミトコンドリア病治療薬「MA-5」の 第Ⅱ相臨床試験を開始 -難聴を有するミトコンドリア病患者を対象-

■発表のポイント

● 東北大学が開発した世界初のミトコンドリア病(注1)治療薬Mitochonic acid-5 (ミトコニック アシッド 5、以下MA-5)は、これまでの動物実験やヒトiPS細胞を用いた研究により、ミトコンドリア病ならびに各種難聴での有効性(注2)が確認されています。

● 難聴を有するミトコンドリア病患者を対象とするMA-5の医師主導第Ⅱ相臨床試験(注3)を、2025年12月から国内4医療機関で開始します。

● 本治験(注4)では、MA-5のミトコンドリア病と聴力に対する有効性、安全性(注5)および薬物動態(注6)を探索的に評価します。

● 本治験によって、MA-5が現在治療法のないミトコンドリア病の症状改善および難聴の治療薬開発につながる可能性があります。

■概要

東北大学大学院医学系研究科および大学院医工学研究科の阿部 高明教授らのグループが開発したMA-5はこれまでの研究からミトコンドリア病のモデル動物に発症する症状(生存率低下、神経障害、腎機能障害、肝機能障害、運動障害等)の改善が認められました。また各種マウス難聴モデルやヒトiPS細胞由来内耳細胞を使った研究からMA-5は難聴に有効なことを明らかにしました。

これらの成果を踏まえ、東北大学大学院医学系研究科および大学院医工学研究科の阿部 高明教授、順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学の村山 圭教授、東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科の本藏 陽平講師らの研究グループは、ミトコンドリア病ならびに難聴の治療薬としての承認を目指して難聴を伴うミトコンドリア病患者を対象とするMA-5の医師主導第Ⅱ相臨床試験を、日本国内4つの医療機関で2025年12月から実施します。本研究によるMA-5の臨床開発は治療薬のない希少難病であるミトコンドリア病の進行抑制と同時に、国民の多くが悩まされている難聴の改善に寄与することが期待されます。

■詳細な説明

研究の背景と経緯

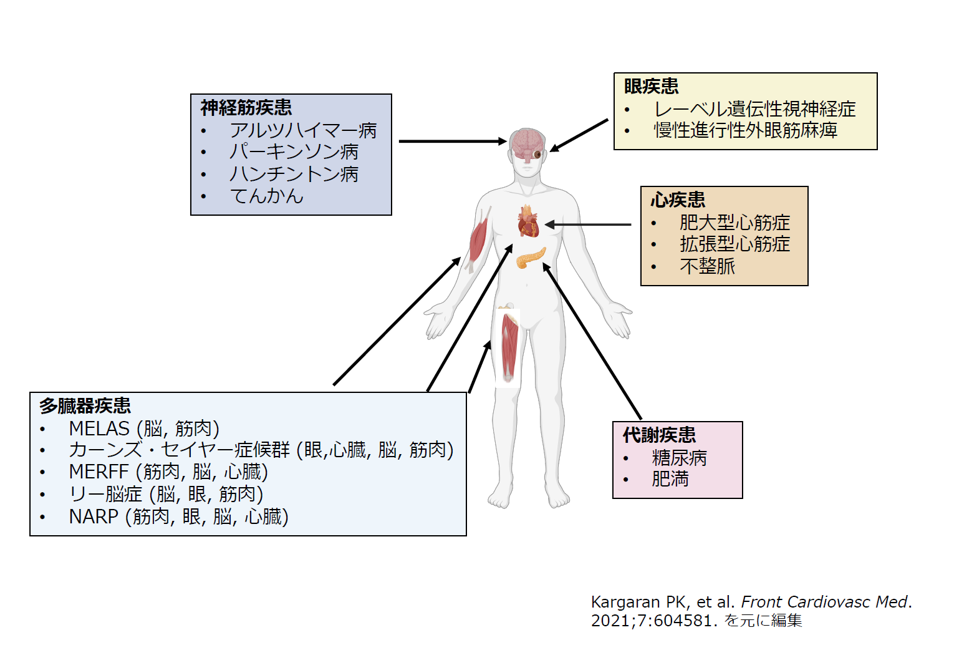

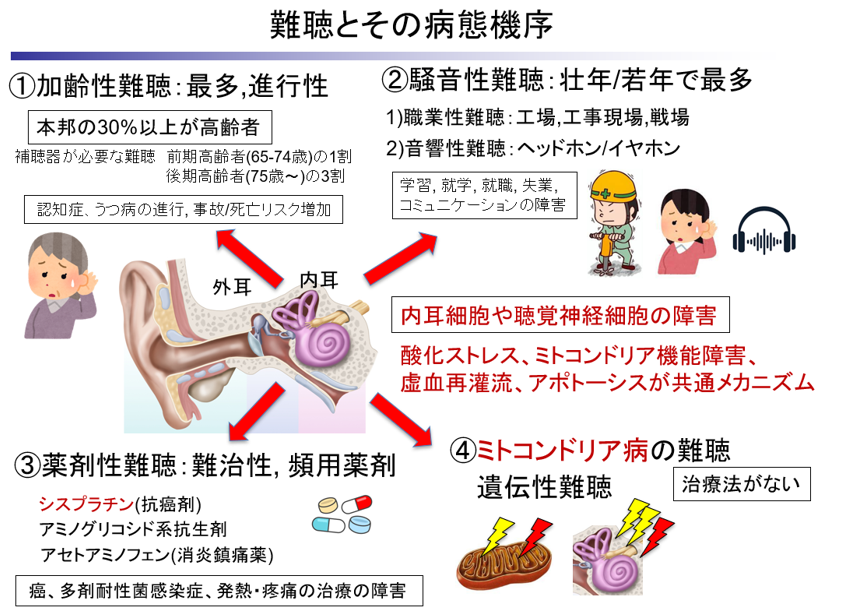

ミトコンドリアは、細胞内のエネルギー産生工場というべき細胞小器官であり生命活動維持に必要なエネルギー (ATP(注7))の95%を産生しています。ミトコンドリアの機能異常が起こるとATP産生が低下し、結果として全身の臓器障害、即ちミトコンドリア病を引き起こすことが明らかにされています(図1)。ミトコンドリア病の治療としてこれまでビタミン剤の内服などが行われてきましたが、その臓器障害は進行性で有効な治療薬がなく早期の治療法の発見が望まれていました。またミトコンドリア病患者の難聴以外にもミトコンドリアの機能異常は加齢性難聴、騒音性難聴、薬剤性難聴に関与する事が知られており、WHOによると65才以上の人口の30~40%が難聴によりハンディキャップを有しているとされますが、治療薬がないのが現状です(図2)。

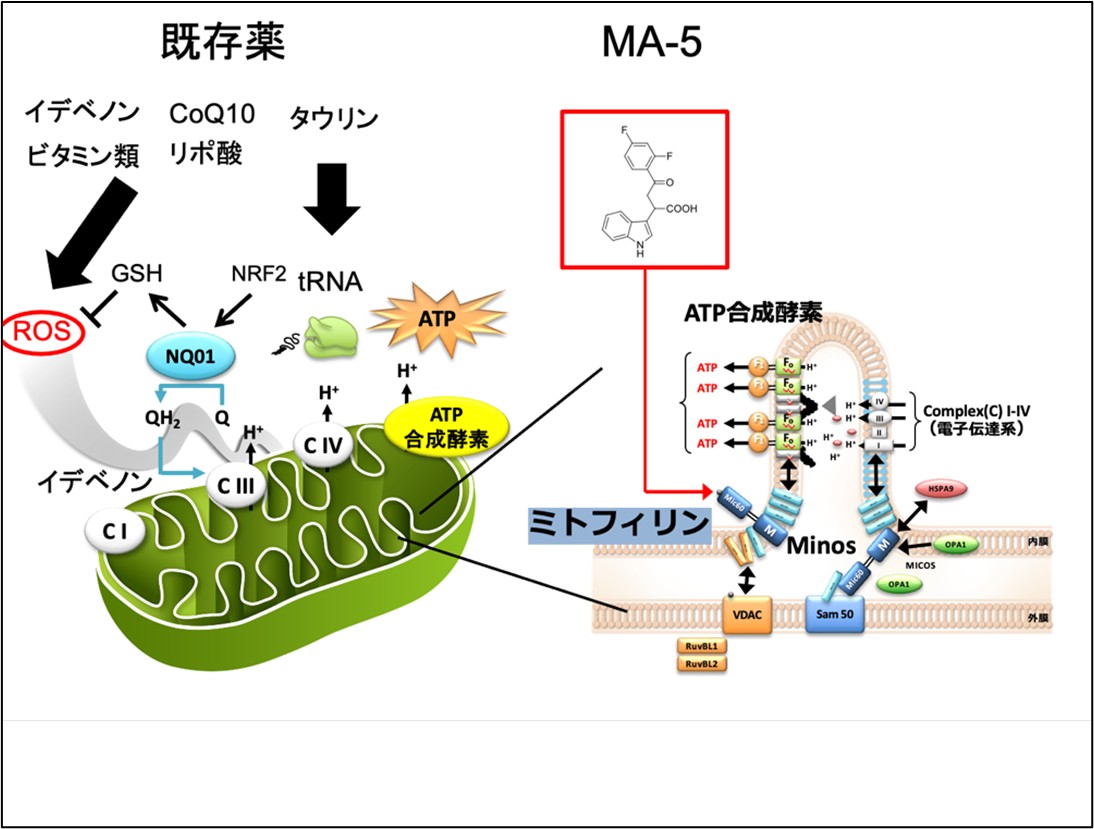

東北大学大学院医学系研究科および大学院医工学研究科の阿部 高明教授らのグループはこれまでにミトコンドリア病の新規治療薬MA-5の開発を行ってきました。MA-5はミトコンドリアの内部構造 (クリステ(注8))を維持する重要なタンパク質であるミトフィリン(注9)に結合し、ATP合成をする酵素の複合体の重合を促進する事でATP産生の効率を高める新しいメカニズムをもつ化合物です(図3)。

研究グループはこれまでにMA-5がミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作症候群(MELAS)、リー脳症、レーバー病、カーンズ・セイヤー病など100人のミトコンドリア病患者の皮膚培養細胞の生存率を上昇させ、MA-5をミトコンドリア機能異常マウスに投与すると心臓や腎臓の機能異常が改善し、生存率も向上させることを明らかにしてきました(参考文献1、2)。また各種マウス難聴モデル(加齢性難聴、騒音性難聴、薬剤性難聴)を用いてMA-5がそれらの聴力を改善する事を明らかにしました(参考文献3)。さらにiPS細胞を用いた技術で内耳細胞を作製しMA-5は内耳細胞のATPを増加させ細胞を活性化することを見いだしました(参考文献3)。この結果からMA-5はミトコンドリア病患者の各種症状の改善とともに難聴の治療薬となる可能性が示唆されました。

MA-5はこれまでに国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)ムーンショット型研究開発事業の支援を受け、健常人を対象とした第Ⅰ相臨床試験(注10)が終了し、健常人における安全性と薬物動態が確認されています。

研究の内容

今回東北大学大学院医学系研究科および大学院医工学研究科の阿部 高明(あべ たかあき)教授、順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学の村山 圭(むらやま けい)教授、東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科の本藏 陽平(ほんくら ようへい)講師らのグループは難聴を有するミトコンドリア病患者を対象とするMA-5の医師主導、プラセボ(注11)対照、二重盲験、多施設参加型探索的第Ⅱ相臨床試験を、順天堂大学と東北大学を中心に全国4施設(順天堂大学医学部附属順天堂医院、東北大学病院、東京医療センター、自治医科大学附属病院)において実施します。期間中は難聴を有するミトコンドリア病患者に異なる量のMA-5またはプラセボを服用して頂きます。治験期間中はどちらを服用しているかは患者も担当医も知らされません。治験では安全性を確認しながらミトコンドリア病患者におけるMA-5の薬物動態と各種症状に対する治療効果を追跡するともに、聴力に対する有効性を探索的に評価します。

今後の展開

本治験により、MA-5が現在治療法のないミトコンドリア病に対する新たな治療薬になる可能性があります。また、ミトコンドリア病患者の難聴だけでなく加齢性難聴、騒音性難聴、薬剤性難聴の治療薬への適応が期待されます。

更に将来的には加齢によるミトコンドリア機能低下に伴い生じる各種疾病(サルコペニア、認知症、パーキンソン病、アルツハイマー病、脳梗塞、慢性腎臓病)の発症予防や治療につながる薬への開発が進むことが期待されます。

図1. ミトコンドリア病は小児期から全身の機能障害がおきる希少難病である。

図1. ミトコンドリア病は小児期から全身の機能障害がおきる希少難病である。

図2. 難聴には加齢性、騒音性、薬剤性、ミトコンドリア病に伴う難聴があるがMA-5はどの難聴にも有効である事が動物実験で示されている。

図3. MA-5は既存のミトコンドリアに作用する薬とは異なり、ミトコンドリア内部のクリステ構造を変化させてATPを作る新薬で、幅広い疾患に応用できる可能性がある。

■謝辞

支援元:本研究は日本医療研究開発機構(AMED)臨床研究・治験推進研究事業「ミトコンドリア病治療薬MA-5の第Ⅱ相臨床試験(課題管理番号 25lk0221189h0002)」、ムーンショット型研究開発事業「ミトコンドリア先制医療(課題管理番号25zf0127001h0005)」および杏林製薬株式会社の支援を受けて実施されます。

■用語説明

注1. ミトコンドリア病:生命活動に必要なエネルギーであるATPの約95%を産生するミトコンドリアの機能異常により引き起こされる疾患です。ミトコンドリアは全有核細胞に存在するために、脳、心臓、腎臓、膵臓など全身のあらゆる臓器に障害が起きます。

注2. 有効性:薬や治療法が期待される効果をどれだけ発揮するか。つまり、「その薬は本当に病気や症状を改善するのか」という治療効果の度合いのことです。

注3. 第Ⅱ相臨床試験:新しい薬や治療法を開発する過程で行われる臨床試験(治験)の段階の一つです。対象疾患の少数の患者さんを対象に、薬の有効性(効果があるか)、安全性、そして最適な投与量などを調べることを目的とします。

注4. 治験:新薬や新しい治療法が人間に対して安全で効果があるかを確かめるための臨床試験です。厳格な基準と手順に従い、段階的に実施され参加者の同意が必須です。得られたデータから有効性、安全性、適切な用量などを評価し、医薬品承認の根拠とします。治験は実験室の研究から実際の医療現場への橋渡しとなる、医療発展に不可欠な科学的検証プロセスです。

注5. 安全性:薬や治療法を使用した際に生じる可能性のある副作用やリスクがどの程度あるか。「その薬はどれくらい安全に使えるのか」という観点から評価される指標です。

注6. 薬物動態:薬が体内でどのように吸収され、分布し、代謝され、排泄されるかという過程です。簡単に言えば「薬が体内でどのように動くか」を示すもので、薬の効き方や効き目の持続時間などに関わる重要な情報です。

注7. ATP (adenosine triphosphate : アデノシン3リン酸):生体内エネルギーとして使用される化学物質です。ミトコンドリアに存在する酵素により合成されます。

注8. クリステ:ミトコンドリア内膜の折りたたみ構造です。特徴的なひだを形成して化学反応が起こる表面積を大きくしています。

注9. ミトフィリン:ミトコンドリア内膜のクリステ構造の根本に存在するタンパク質です。クリステ構造を維持する重要な役割を持ちます。

注10. 第Ⅰ相臨床試験:新薬開発の最初の人体試験段階です。通常、少数の健康な人を対象に、薬の安全性、副作用、適切な投与量、体内での動きを調べます。この段階では薬の効き目より安全性、忍容性の確認が主な目的です。

注11. プラセボ(偽薬):本物の薬(実薬)と外見的に区別はつかないが有効成分が入っていないもののことです。患者さんによっては、「薬を使っている」という思い込みによる心理的な効果(プラセボ効果)で治療効果が認められることがあります。そこで新しい薬の効果を調べるときには、信頼性の高いデータを得るために、患者さんに本物の薬(実薬)あるいはプラセボ(偽薬)を服用してもらい両者の治療効果を比較する、という試験デザインが推奨されています。

■参考文献

1. Mitochonic Acid 5 Binds Mitochondria and Ameliorates Renal Tubular and Cardiac Myocyte Damage

J Am Soc Nephrol. 2016 Jul;27(7):1925-32.

DOI:10.1681/ASN.2015060623

2. Mitochonic Acid 5 (MA-5) Facilitates ATP Synthase Oligomerization and Cell Survival in Various Mitochondrial Diseases

EBioMedicine. 2017 Jun:20:27-38.

DOI:10.1016/j.ebiom.2017.05.016

3. Non-DNA-damaging DNA-PK activation improving hearing and prolonging life due to NAD+ and SIRT upregulation

bioRxiv. 2025 Apr 25.

DOI:10.1101/2025.04.18.649305

※順天堂医院HPはこちら

順天堂医院プレスリリース:https://hosp.juntendo.ac.jp/news/nid00005331.html