JUNTENDO News&Events ニュース&イベント

2025.11.26 (WED)

- 順天堂大学について

- 研究活動

- メディアの方へ

- 企業・研究者の方へ

- 医学部

- 健康データサイエンス学部

- 医学研究科

- 健康データサイエンス研究科

対側脳領域の脳間質液動態が膠芽腫患者の生存期間を予測 ― 治療計画や新しい治療標的の開発につながる可能性 ―

順天堂大学大学院医学研究科放射線診断学の萩原彰文准教授、鎌形康司教授、健康データサイエンス学部の内田航助教、青木茂樹特任教授/学部長、医学研究科脳神経外科学の近藤聡英教授らの研究グループは、IDH野生型膠芽腫*1(以下、膠芽腫)患者において、腫瘍から離れた対側半球の脳クリアランスシステム*2の機能低下が生存期間と関連することを明らかにしました。MRIを用いて脳クリアランスシステムに関連した指標(血管周囲腔に沿った水の拡散率*3、脳間質自由水量*4)を測定し、2つの独立したデータセットで解析した結果、対側半球の正常白質における水の拡散率の低下と脳間質自由水量の増加が予後不良と関連することを発見しました。本成果は、腫瘍から離れた部位の脳クリアランス機能の変化が膠芽腫の病態に関わることを示しています。本成果は、患者の予後層別化と個別化医療、新たな治療標的の開発への道を開くものです。

本論文はNeuro-Oncology誌のオンライン版に2025年10月11日付で公開されました

本研究成果のポイント

- MRIを用いて膠芽腫患者の脳クリアランスシステム機能を非侵襲的に評価

- 対側半球の脳クリアランス機能低下が膠芽腫の予後不良と関連することを発見

- 予後層別化と新たな治療標的開発への道を開く

■背景

膠芽腫は最も悪性度の高い原発性脳腫瘍であり、標準的な治療を行っても生存期間中央値は約11〜15ヶ月、5年生存率は5%未満という極めて予後不良な疾患です。そのため、新たな予後予測バイオマーカーと治療標的の開発が急務とされています。

近年、脳内の老廃物を排出する脳クリアランスシステムが注目され、その機能低下がさまざまな脳疾患の病態に関与することが報告されています。膠芽腫においても、腫瘍による脳浮腫や頭蓋内圧上昇、遠隔部位での神経炎症などにより、腫瘍のある側だけでなく対側半球でも脳クリアランス機能が障害される可能性が指摘されています。しかし、膠芽腫において、脳クリアランス機能の変化と予後との関連は明らかになっていませんでした。

本研究では、MRIを用いて非侵襲的に脳クリアランス機能を評価し、膠芽腫患者における脳間質液動態の変化と生存期間との関連を明らかにすることを目的としました。

■内容

本研究では、UPENN-GBM*5とUCSF-PDGM*6という2つの公開データベースから、膠芽腫患者の術前MRIデータを用いて解析を行いました。

まず、拡散MRIデータから、脳クリアランスを司るグリンパティックシステムに関連したMRI指標(血管周囲腔に沿った水の拡散率、脳間質自由水量)を算出しました(図1)。これらの指標を、腫瘍領域と両側半球の正常白質で測定し、施設間差を補正するためComBat法によるデータ調和(ComBat調和法*7)を実施しました。

その結果、腫瘍領域では対側および同側の正常白質と比較して、血管周囲腔に沿った水の拡散率が有意に低下していることが明らかになりました。一方、対側および同側の正常白質間では、この指標に有意差は認められませんでした。

次に、生存期間との関連を検討したところ、対側半球の正常白質において、血管周囲腔に沿った水の拡散率の低下と脳間質自由水量の上昇が、年齢、性別、造影腫瘍体積とは独立して予後不良と関連することが判明しました。さらに、局所白質構造の指標で追加調整しても、血管周囲腔に沿った水の拡散率は有意な予後因子として残りました。

UPENN-GBMデータセットで最適なカットオフ値を決定し、この閾値をUCSF-PDGMデータセットで検証したところ、独立したデータセットでも有意な生存期間の層別化に成功しました。

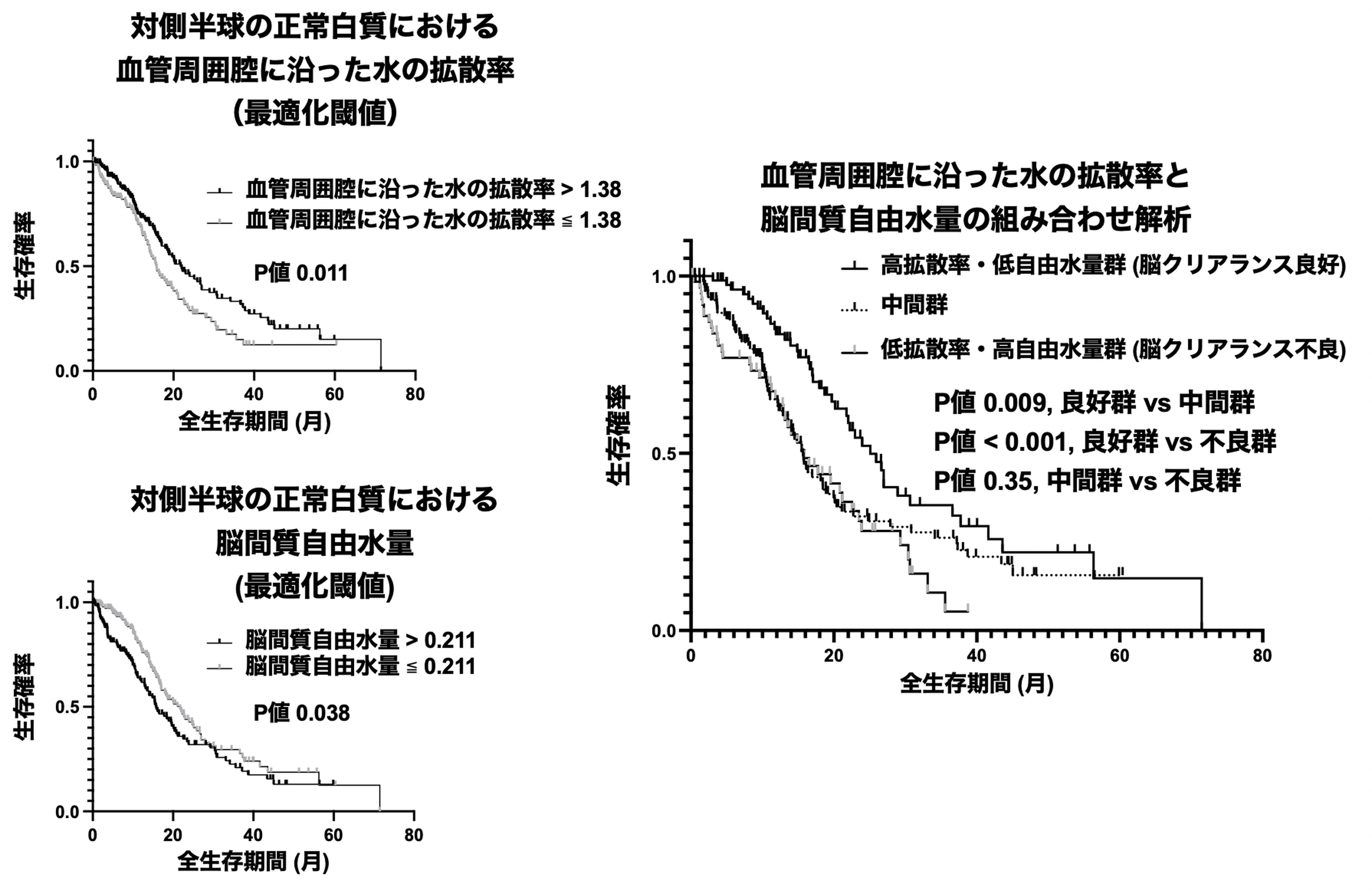

さらに、血管周囲腔に沿った水の拡散率と脳間質自由水量を組み合わせた層別化を行ったところ、高拡散率/低自由水量群は、中間群および低拡散率/高自由水量群と比較して有意に生存期間が長く、これらの指標の組み合わせによってより精緻な予後予測が可能であることが示されました(図2)。

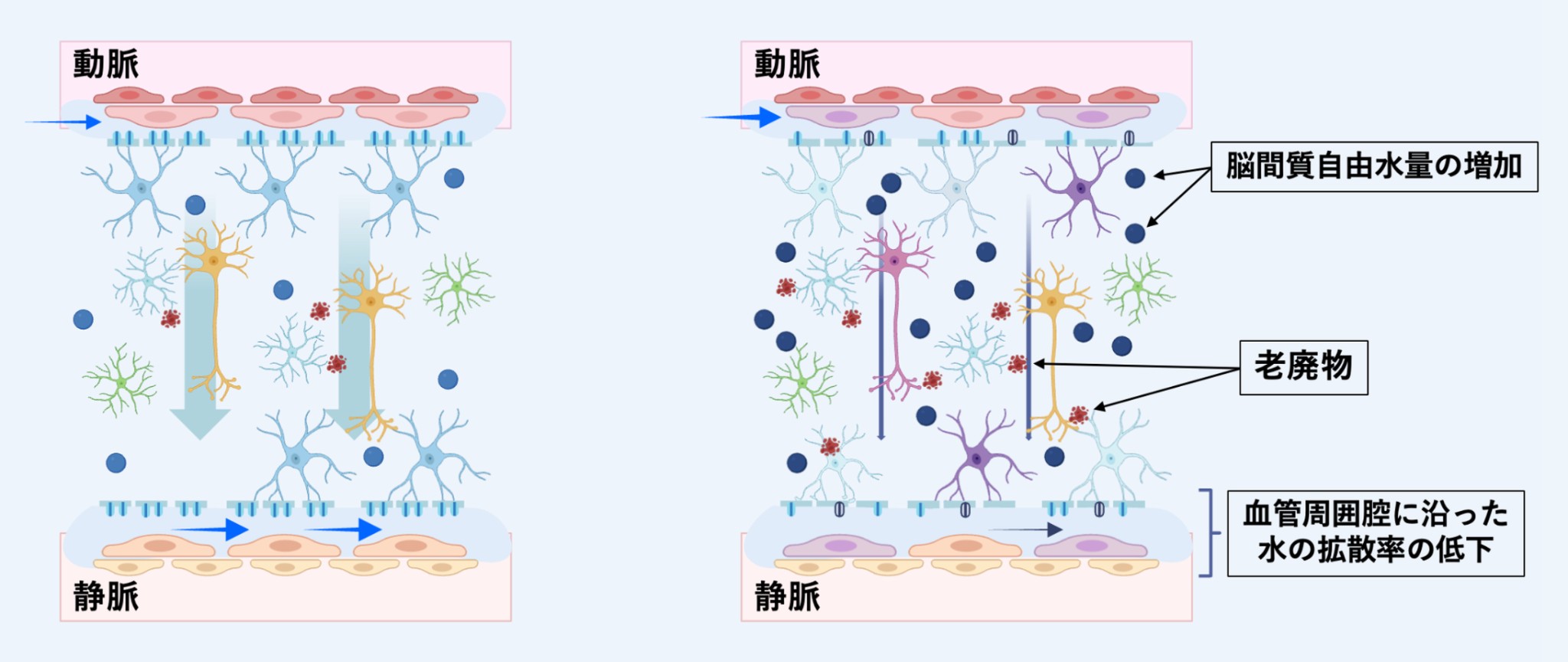

図1:脳クリアランスシステム(グリンパティックシステム)の模式図。

左は健康状態、右は病的状態(例:膠芽腫の対側半球など)を示す。健康な脳では、脳脊髄液が動脈周囲腔を通って流入し、アストロサイト終足に存在するアクアポリン4チャネルを介して脳実質内に入る。その後、間質液と混合し、静脈周囲経路を通じて排出される。このような機能的な液体交換が保たれている状態では、血管周囲腔に沿った水の拡散率は高く、白質内の脳間質自由水量は低い傾向を示す。

一方、病的状態では(腫瘍から離れた脳領域であっても)、グリンパティック機能の障害が生じ、AQP4の極性が失われ、老廃物の排出効率が低下し、間質液が脳内に貯留する。これらの変化は、血管周囲腔に沿った水の拡散率の低下および脳間質自由水量の上昇として反映され、脳クリアランス機能の低下を示唆する。

図2:本研究で明らかになった膠芽腫患者における対側脳クリアランス機能と予後との関連

対側半球の正常白質において、血管周囲腔に沿った水の拡散率の低下(脳クリアランス機能の低下を反映)と脳間質自由水量の増加(間質液の貯留を反映)が認められた膠芽腫患者では、生存期間が有意に短いことが判明しました。これらの指標を組み合わせることで、高拡散率/低自由水量群、中間群、低拡散率/高自由水量群の3群に層別化でき、それぞれ異なる予後を示しました。この知見は、腫瘍から離れた領域の脳クリアランス機能が、膠芽腫患者の予後を予測する新たなバイオマーカーとなることを示しています。

■今後の展開

本研究により、最も悪性度の高い膠芽腫において、腫瘍から離れた対側半球の脳クリアランス機能の低下が、腫瘍体積や局所白質構造とは独立した予後因子であることが明らかになりました。これは、脳クリアランスシステムの機能不全が全身性の現象として患者予後に影響を与える可能性を示唆しています。

今後、これらのMRI指標を用いた予後層別化により、リスクに応じた治療戦略の最適化が可能になると期待されます。例えば、低拡散率/高自由水量の高リスク患者には、より強力な治療や免疫チェックポイント阻害薬を選択し、逆に高拡散率/低自由水量の比較的良好な予後が期待される患者には、QOLを重視した治療選択を検討するということが可能となる可能性があります。

また、脳クリアランス機能を改善することが新たな治療標的となる可能性があります。睡眠改善、運動療法、アクアポリン4調節薬、抗炎症療法など、脳クリアランス機能を促進する介入が、膠芽腫患者の予後改善につながる可能性があり、今後の研究課題として期待されます。

研究グループは、より大規模な前向き研究や他の脳腫瘍への応用拡大、脳クリアランス機能を標的とした治療介入研究を進める予定です。

■用語解説

*1 IDH野生型膠芽腫: イソクエン酸脱水素酵素(IDH)遺伝子に変異を持たない膠芽腫。WHO分類でグレード4に分類される最も悪性度の高い原発性脳腫瘍。IDH変異型と比較して予後が極めて不良。

*2 脳クリアランスシステム(グリンパティックシステム): 脳脊髄液が動脈周囲から脳内に流入し、アクアポリン4チャネルを介して間質液と混合した後、静脈周囲から排出される、脳内の老廃物排出システム。その機能低下は、アミロイドβやタウ蛋白質などの異常蓄積を引き起こし、さまざまな脳疾患の病態に関与する。

*3 血管周囲腔に沿った水の拡散率: 拡散MRIを用いて、血管周囲腔に沿った水分子の拡散を定量化した指標。この値が低いほど、血管周囲腔を通る脳脊髄液の流れが滞っていることを示し、脳クリアランス機能の低下を反映する。

*4 脳間質自由水量: 拡散MRIデータから、細胞外の自由水成分を定量化した指標。白質においてこの値が高いことは、脳間質液の貯留を示し、脳クリアランス機能の低下や神経炎症と関連する。

*5 UPENN-GBM: 米国ペンシルベニア大学(University of Pennsylvania)が公開している、膠芽腫患者のMRI画像や臨床情報を集めたオープンデータベース。研究者が膠芽腫の画像解析やバイオマーカー探索に用いることを目的として整備されている。

*6 UCSF-PDGM: 米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)が公開している、びまん性神経膠腫の患者データベース。

*7 ComBat調和法: 多施設研究において、施設間の撮像条件の違いによるバッチ効果を統計学的に補正し、生物学的な変動を保持したまま施設間差を除去する手法。

研究者のコメント

本研究では、脳腫瘍から離れた脳領域の水分排出機能が膠芽腫の予後に関与することを初めて明らかにしました。これまで注目されてこなかった「脳の水の流れ」に着目することで、治療後の生存や生活の質をより的確に予測できる可能性が見えてきました。今後は、この知見を生かして個々の患者に最適な治療戦略を提案できるよう研究を進めていきます。

■原著論文

本研究はNeuro-Oncology誌のオンライン版に2025年10月11日付で公開されました。

タイトル: Contralateral Neurofluid Dynamics Predict Survival in IDH Wild-type Glioblastoma: A DTI-ALPS and Free Water Imaging Study

タイトル(日本語訳): 対側脳間質液動態がIDH野生型膠芽腫の生存を予測:DTI-ALPSとFree Water画像研究

著者: Akifumi Hagiwara, Wataru Uchida, Takuya Ozawa, Kaito Takabayashi, Rui Zou, Benjamin M. Ellingson, Christina Andica, Junko Kikuta, Toshiaki Akashi, Akihiko Wada, Kanako Kunishima Kumamaru, Koji Kamagata, Osamu Akiyama, Akihide Kondo, Shigeki Aoki

著者(日本語表記): 萩原彰文1,2)、内田航1,3)、小澤拓哉1)、高林海斗1)、鄒芮1)、ベンジャミン・M・エリングソン4)、アンディカ・クリスティナ1,3)、菊田潤子1)、明石敏昭1)、和田昭彦1)、熊丸可奈子1,3)、鎌形康司1)、秋山治5)、近藤明秀5)、青木茂樹1,3)

著者所属: 1)順天堂大学大学院医学研究科放射線診断学、2)東京大学大学院医学系研究科放射線医学、3)順天堂大学健康データサイエンス学部、4)カリフォルニア大学ロサンゼルス校脳腫瘍画像研究室放射線科学、5)順天堂大学医学研究科脳神経外科学

本研究はJST Grant Number JPMJPF2301、順天堂研究ブランディングプロジェクト、日本学術振興会科研費(JSPS科研費 JP23K07189, JP23H02865, JP23K14927)、日本私立学校振興・共済事業団の私立大学等経常費補助金特別補助、日本医療研究開発機構(AMED)Brain/MINDS Beyondプログラム(grant No. JP18dm0307004, JP19dm0307101, 25ck0106985s1302, JP21wm0425006)の支援を受けて実施されました。

なお、本研究にご協力いただいた皆様には深謝いたします。