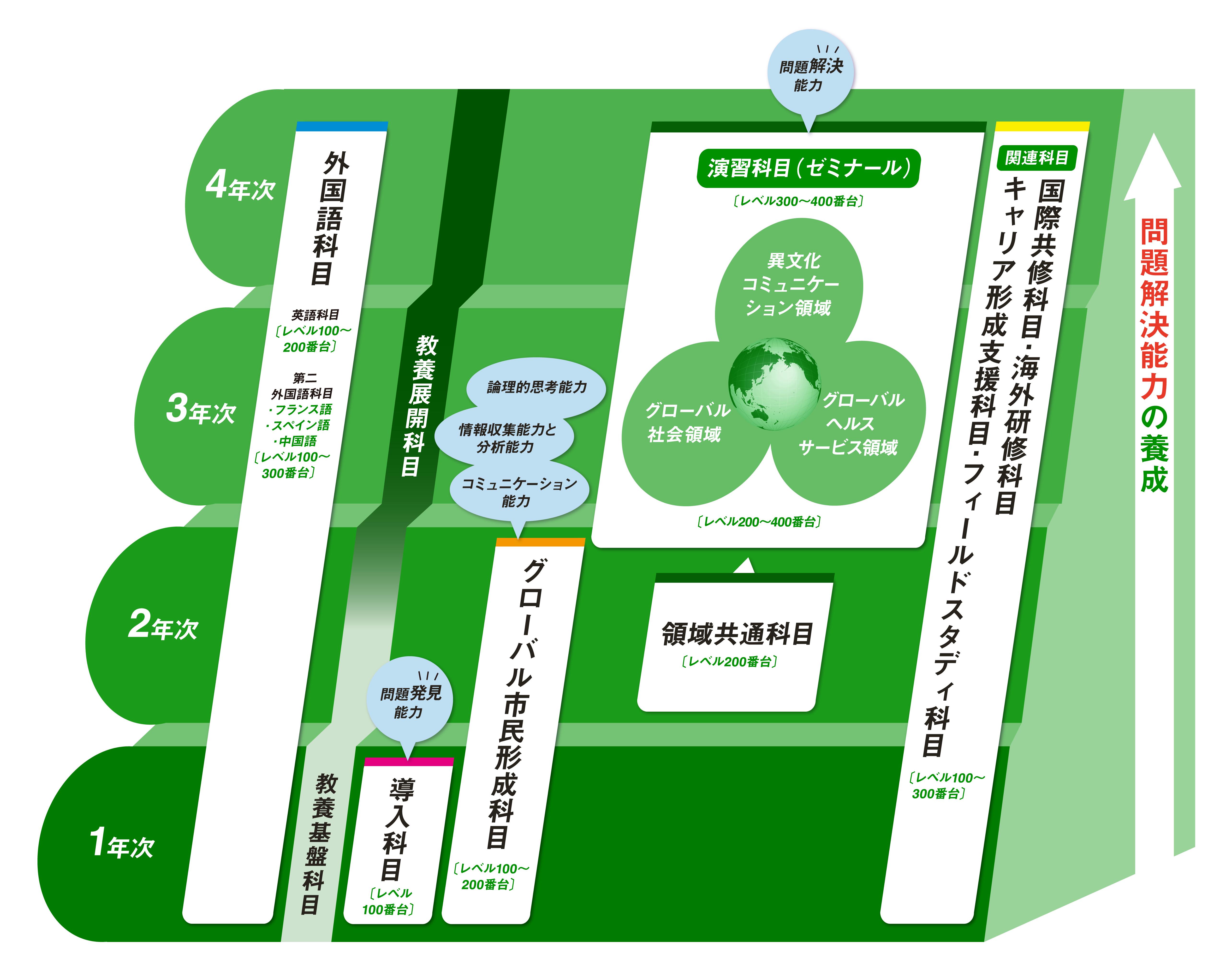

教育 カリキュラム/体系図

カリキュラム

国際的な教養とスキルが身につくカリキュラム

入学からの1〜2年は、国際教養の全体像を把握すると同時に学問の基礎となる考え方やスキルを身につけます。

3〜4年生では、築いた基礎に加え、それぞれの興味・関心、キャリア設計に応じて知識を深め、国際対応力を強化していきます。

※赤文字の科目は必修科目です。

- 外国語科目

-

グローバル市民として求められるコミュニケーション能力と幅広い国際教養を身につけ、基本的な「知」と、学是「仁」の精神に基づく他者への思いやりや理解を育む人類的視野での「知」の習得を図るとともに、自由に思考する主体性と自律性を培います。

外国語の運用力修得のため全学年に科目を配当し、グローバル市民として活用することを念頭に置いた外国語教育を行います。特に1・2年次の英語必修科目では少人数教育を採用、入学前に受験いただく試験の結果により、クラス分けを実施しております。

英語科目(1・2年次)

(1年次)

社会的ニーズに対応しグローバル市民として活用できる外国語運用能力の習得を目標とし、「国際共通語としての英語」(English as a Lingua Franca)、「地球語としての英語」(English as a Global Language)を扱います。

一方的に話すスピーチなどと異なり、「読む、聞く、書く、話す」という通常の4 技能に加え、相手との人間関係や周囲の状況、文化の違いなどコンテクストに依存する比重が高い「インターアクション」(やりとり)という5 番目のスキルの修得が新たに加わります。「英語」を、いかに自分が所有し自分のもの(ownership)として「インターアクション」を実現するかを学びます。- English for Liberal Arts Ⅰ

- Academic English Ⅰ

- English for Liberal Arts Ⅱ

- Academic English Ⅱ

(2年次)

さまざまなテーマに基づいて調べ、概要をまとめ、レポートを書き、他の学生による発表を聞き、プレゼンテーション、ディスカッション、ディベートなどを通して「話すこと」、「やりとりすること」(spoken interaction)を徹底的に行います。この学習を通して、英語「を」学ぶのではなく、内容を英語「で」学ぶことを習得し、グローバル市民として求められる英語コミュニケーション能力の獲得を目指す。- English for Global Citizenship Ⅰ

- English for Global Citizenship Ⅱ

第二外国語科目(1~3年次)

母語以外に複数の言語を学ぶことで国際社会での相互理解を可能にするという複言語主義(plurilingualism)を基本理念としています。英語を第一外国語として必修とし、第二外国語として「フランス語、スペイン語、中国語」(初級・中級)の何れか1言語を、1.2 年次に選択必修科目として卒業後の進路を視野に入れて履修します。3 年次においては選択科目とし、上級コースとして履修することができます。

- フランス語初級Ⅰ

- フランス語チャレンジクラス初級Ⅰ

- フランス語中級Ⅰ

- フランス語チャレンジクラス中級Ⅰ

- フランス語上級Ⅰ

- スペイン語初級Ⅰ

- スペイン語チャレンジクラス初級Ⅰ

- スペイン語中級Ⅰ

- スペイン語チャレンジクラス中級Ⅰ

- スペイン語上級Ⅰ

- 中国語初級Ⅰ

- 中国語チャレンジクラス初級Ⅰ

- 中国語中級Ⅰ

- 中国語チャレンジクラス中級Ⅰ

- 中国語上級Ⅰ

- 日本語初級Ⅰ

- 日本語中級Ⅰ

- 日本語上級Ⅰ

- フランス語初級Ⅱ

- フランス語チャレンジクラス初級Ⅱ

- フランス語中級Ⅱ

- フランス語チャレンジクラス中級Ⅱ

- フランス語上級Ⅱ

- スペイン語初級Ⅱ

- スペイン語チャレンジクラス初級Ⅱ

- スペイン語中級Ⅱ

- スペイン語チャレンジクラス中級Ⅱ

- スペイン語上級Ⅱ

- 中国語初級Ⅱ

- 中国語チャレンジクラス初級Ⅱ

- 中国語中級Ⅱ

- 中国語チャレンジクラス中級Ⅱ

- 中国語上級Ⅱ

- 日本語初級Ⅱ

- 日本語中級Ⅱ

- 日本語上級Ⅱ

- 教養基盤科目

-

社会とのかかわりや世界の中の日本や日本の歴史・文化、科学技術の発展などを理解することに焦点をあて、ものの見方や、考え方等を学習し、主体的な態度 で自らを律することのできる人間の涵養を目的としています。

導入科目

- 国際教養概論 ~グローバル市民を目指して~

- リベラルアーツ演習Ⅰ

- わかりやすい統計

- スポーツ理論・実技Ⅰ

- 野外スポーツ実習(サマー)

- 国際教養特別講義

- リベラルアーツ演習Ⅱ

- ICTリテラシー

- スポーツ理論・実技Ⅱ

- 野外スポーツ実習(ウィンター)

グローバル市民形成科目

- コミュニケーション学

- 日本文化C

- 地域研究(中国)

- 倫理学

- 公共と道徳

- アメリカ文学・文化

- 英語学

- 世界近現代史

- 国際情勢

- 財務管理

- カウンセリング論

- 科学史とイノベーション

- 健康と栄養・運動

- 日本文化A

- 日本文化D

- 地域研究(東南アジア)

- 世界の宗教問題

- 音楽に親しむ

- イギリス文学・文化

- 英語音声学

- 文化人類学

- 経済学概論

- 社会学概論

- 数学で考える

- 化学とその応用

- 生きている仕組みⅠ

- 日本文化B

- 地域研究(ヨーロッパ)

- 哲学

- 論理学

- 英語文学論

- 英語圏文化の理解

- 日本近現代史

- 法と社会(日本国憲法)

- 現代日本経済論

- スポーツ文化論

- 現代社会における物理学

- 情報社会と人間

- 生きている仕組みⅡ

- 教養展開科目

-

持続可能な社会、多文化共生社会の構築とともに人類福祉の向上に貢献できる教養の習得を目標とします。具体的には、「グローバル社会領域」「異文化コミュニケーション領域」「グローバルヘルスサービス領域」3 領域として設定しています。学生は3 領域のうち一つの領域を選択し、学生が自らの興味や将来目指す職業・進路等から履修計画を組み立て、生涯にわたり継続して自らの資質能力の更なる研鑽を可能とする基盤作りを目標として学習することができます。

共通科目として全員が学ぶ3領域それぞれの概論を学習するほか、調査研究科目を個々の履修計画に応じて受講します。領域共通科目

2年次より、3領域の選択に向けた各領域の学修と、3年次ではそれぞれの領域の特性を生かした実践を学びます。

- 異文化コミュニケーション論

- グローバルヘルスサービス論

- 量的調査演習

- 社会調査実践Ⅰ

- グローバル社会論

- 社会調査法

- 質的調査演習

- 社会調査実践Ⅱ

異文化コミュニケーション領域

グローバル化の進展に伴い接触・交流することで生起する多様な文化と言語、多元的な価値観を包摂する社会に着目します。

多文化多言語社会の現状を理解し、異文化間におけるコミュニケーションの意義と課題について学習します。また、異文化コミュニケーションの最前線で重要な役割を果たす通訳と翻訳の理論と実践についても学習し、異文化コミュニケーションが内包する課題についての理解を深めます。- 異文化コミュニケーション研究入門

- 非言語コミュニケーション論

- コミュニケーションの人類学

- 文化と心理のコミュニケーション論

- 翻訳学

- 言語習得・教育特論

- 英語翻訳実践

- コミュニケーション・デザイン論

- コミュニケーションの言語学

- 異文化コミュニケーションを読み解く

- 応用言語学

- 通訳学

- 多文化・多言語教育論

- 英語通訳実践

グローバル社会領域

グローバル社会領域では、紛争、外交、経済連携、ビジネス、格差、貧困、食料危機、地球環境、ジェンダー、人種・民族対立、国際協力など、「グローバルな社会問題」を学びます。グローバル化の進展によって生じたこれらの問題を、主に政治学、経済学、社会学等の社会科学の視点から考えます。

- 世界の人権問題

- 国際関係史

- 国際機構論

- 平和構築論

- 途上開発論

- グローバル人材論

- 国際社会学

- メディア論

- グローバリゼーション論

- 世界の食糧問題

- 地球環境論

- 国際関係論

- 国際政治

- NGO論

- 国際経済学

- 国際経営学

- マーケティング

- グローバル社会における人口問題

- ジェンダー論

- 持続可能な社会(サステナビリティ)

- 組織心理学

グローバルヘルスサービス領域

それ自体人類に普遍的な課題である「健康」に焦点を当てます。「健康」の問題は、グローバル化の影響も受けてこれまで以上に重要性の認識が高まっており、生命・健康がいかにして保たれているか、なぜ人は病気になるかを学習し、健康管理の重要性を理解します。高齢化が加速する先進国・新興国においては、ヘルスケアシステムが莫大な費用に対応できず限界に達しており、開発途上国では乳児死亡率や妊産婦の死亡率の削減等の保健医療水準の向上が思うように進まず、今もなお多くの人々が病気で苦しんでいるなど、健康に関する基本的な課題を学習し、その解決に向けての行政、企業、医療サービス提供側の対応について考察します。健康に関する課題解決には、予防に加えて個人レベルでの健康管理が重要であり、医療サービス分野に加えて健康プロモーション産業分野等の活動を学習します。

- ライフサイクルの理解 ~誕生から発達・老化まで~

- ヘルスサービスと経済

- 生命倫理と医療倫理

- ヘルスコミュニケーション

- 持続可能な高齢社会の特徴と課題

- 医療サービス機関の組織・職種・役割

- ヘルスプロモーション

- 健康と情報管理・活用

- 病気の仕組み

- テクノロジーの進展とグローバルヘルス

- 疫学・統計

- 開発途上国におけるグローバルヘルス

- 保健医療システム

- 国際救護論

- 健康教育とヘルスリテラシー

- メンタルヘルス論

演習科目[演習及び卒業論文](3・4年次)

グローバル化時代の国際社会で活躍するために必要な教養を兼ね備えたグローバル市民を目指し、多角的な視点を養い、論理的な思考力、分析力、国際性、強い自立心と倫理観を身に付けるための演習を行います。

- 3年次前期 : 基本概念、現状の把握等、各分野の基礎を学習する。

- 3年次後期 : 主に研究テーマを設定するための準備を行う。

- 4年次前期 : テーマに沿って卒業論文作成のための調査分析を行う。

- 4年次後期 : 卒業論文を完成させる。

- グローバル市民演習(基礎)Ⅰ

- グローバル市民演習(発展)Ⅰ

- グローバル市民演習(基礎)Ⅱ

- グローバル市民演習(発展)Ⅱ

- 関連科目

-

キャンパス内で行われる講義を基盤としながら、より学生の主体的な学びを促進する目的として開講しています。(2023.4現在)

国際共修科目

- Academic Writing

- Second Language Acquisition

- Foundations of Intercultural Communication

- Intercultural Communication: Theory and Practice

- Japan: A Cultural Overview

- Japanese History since 1800

- History of Technology in Japan

- Global Issues

- Global Issues: Energy and Food

- Contemporary Japanese Cuture and Society

- International Politics

- Japanese Economy and Business

- Japanese Finance

- Global Health Studies

- Global Health: Theory and Practice

- Introduction to the History of Science

- Medical English Basic

- Medical English Advanced

海外研修科目

- 海外語学演習(英語)A・B・C・D

- 海外語学演習(フランス語)A・B・C・D

- 海外語学演習(スペイン語)A・B・C・D

- 海外語学演習(中国語)A・B・C・D

キャリア形成支援科目

国内外の多様な分野で活躍する経験豊かな企業人等、実務家を招き、その体験談を聞き、議論を通してキャリア目標の明確化を図ります。グローバル化時代の国際社会で活躍するために必要な知識や心構えを習得する意欲を高められるよう学生参加形式で授業を展開していきます。

- キャリアデザインⅠ(基礎)

- グローバルキャリアデザインⅠ

- キャリア実践演習AⅠ

- キャリア実践演習BⅠ

- キャリア実践演習CⅠ

- インターンシップ演習AⅠ

- インターンシップ演習BⅠ

- 海外インターンシップ演習Ⅰ

- キャリアデザインⅡ(応用)

- グローバルキャリアデザインⅡ

- キャリア実践演習AⅡ

- キャリア実践演習BⅡ

- キャリア実践演習CⅡ

- インターンシップ演習AⅡ

- インターンシップ演習BⅡ

- 海外インターンシップ演習Ⅱ

フィールドスタディー科目

- フィールドスタディーAⅠ

- フィールドスタディーBⅠ

- フィールドスタディーCⅠ

- フィールドスタディーDⅠ

- フィールドスタディーEⅠ

- フィールドスタディーFⅠ

- 国際交流実践Ⅰ

- 海外フィールドスタディーA

- 海外フィールドスタディーC

- フィールドスタディーAⅡ

- フィールドスタディーBⅡ

- フィールドスタディーCⅡ

- フィールドスタディーDⅡ

- フィールドスタディーEⅡ

- フィールドスタディーFⅡ

- 国際交流実践Ⅱ

- 海外フィールドスタディーB

- 海外フィールドスタディーD

- 教職課程開講科目 (教育職員免許法施行規則第66条の6を含む)

-

本学部では以下の科目を履修することで、中・高一種(英語)免許状を取得することができます。

(*) … 卒業単位に含まれているもの。

教科及び教科の指導法に関する科目(外国語・英語)

- 英語学(*)

- English for Liberal Arts Ⅰ(*)

- Academic English Ⅰ(*)

- English for Global Citizenship Ⅰ(*)

- 英語圏文化の理解(*)

- 英語科指導法Ⅱ

- 英語科指導法Ⅳ

- 英語文学論(*)

- English for Liberal Arts Ⅱ(*)

- Academic English Ⅱ(*)

- English for Global Citizenship Ⅱ(*)

- 英語科指導法Ⅰ

- 英語科指導法Ⅲ

教育の基礎的理解に関する科目等

- 教育原理

- 教育制度論

- 特別支援教育論

- 道徳教育の理論と実践

- 教育の方法と技術(情報通信技術の活用含む)

- 教育実習事前・事後指導

- 教育実習Ⅱ

- 教職概論

- 教育心理学

- 教育課程論

- 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法

- 生徒指導・進路指導論

- 教育実習Ⅰ

- 教職実践演習(中・高)

大学が独自に設定する科目

- 現代教育学

- 公共と道徳(*)

教育職員免許法施行規則第66条の6

- 法と社会(日本国憲法)(*)

- スポーツ理論・実技Ⅱ(*)

- English for Liberal Arts Ⅱ(*)

- スポーツ理論・実技Ⅰ(*)

- English for Liberal Arts Ⅰ(*)

- ICTリテラシー(*)

問題解決能力を養うカリキュラム体系図

カリキュラム・ツリー

カリキュラム・マップ

GPA制度

本学部では単位制度における学生の「学習の質」を示す指標となり個々の学習状況をより明確にするためのGPA制度を導入しています。

履修要項

履修要項は、大学における学修の規則や履修の指針、および卒業要件となる単位数などを示した重要な文書です。