エントランス(序章)

日本医学教育歴史館は、順天堂大学本郷キャンパスのセンチュリータワー17階にある。歴史館への直通エレベーターを降りると、白を基調とした落ち着いた入口があらわれる。「日本医学教育歴史館設立の趣旨」をご覧いただき、その先に足を進めていただくと、高い天井にガラス張りの明るい開放的なエントランスがひろがる。

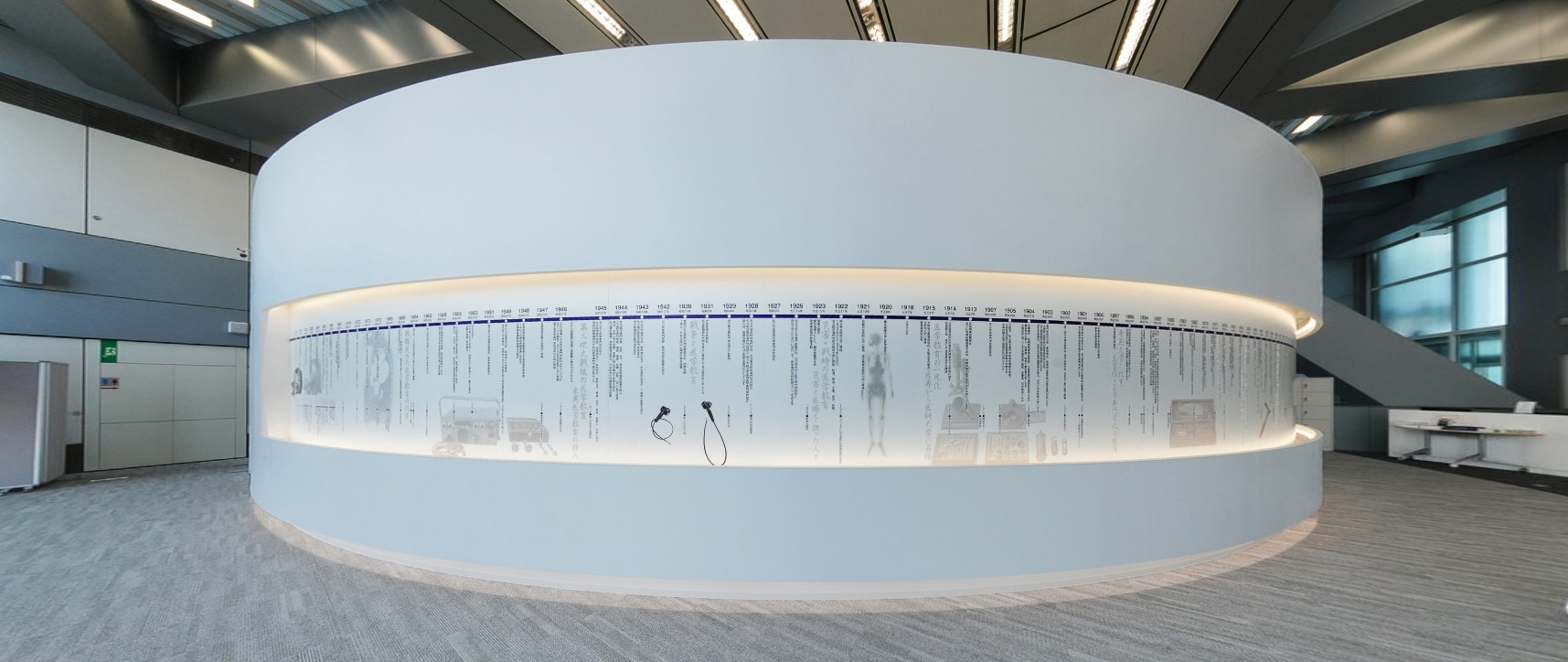

まずご覧いただくのは、左手に見える大きな赤と白の「病院旗」。戊辰戦争の際に設けられた野戦病院に掲げられた旗で、官軍を示す「菊の御紋」が描かれる。正面には大型画面が設置され、医学教育史のショートムービーの鑑賞スペースとなっている。右手に伸びる大きな「日本医学教育史年表」を読み進むと、展示室の入口があらわれる。エントランス正面のガラス面は順天堂の歴史フォトギャラリーとなっており、また空と街を見渡せる気持ちのよい空間となっている。