学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- スポーツ健康科学研究科

からだと心の成長を“科学する” — 発育発達学・測定評価学研究室~大学院生たちのリアルな声~

発育発達学・測定評価学研究室

鈴木宏哉 教授

発育発達学・測定評価学研究室では、多様な背景をもつ大学院生たちが、それぞれの視点から「子どもの成長と健康」をテーマに日々研究を重ねています。

ここでは、実際に研究に取り組む3名の院生にお話を伺い、大学院生の研究内容や研究室での学び、将来への思いを紹介します。

(発育発達学・測定評価学研究室の概要や取り組みを紹介している記事はこちら)

目次

“生涯を通じた健康”を支える力を研究で明らかに— フィジカルリテラシーと健康の関係性に迫る

ーー博士後期課程1年生 許東海さん

1人目は、日本での体力測定や現場での活動を通じて、健康と身体活動の関係を研究している、留学生の許東海さんに、お話を伺いました。

許東海さん

生涯の健康を支える「フィジカルリテラシー」に注目

私は現在、「フィジカルリテラシーが体格および疾患に及ぼす影響」をテーマに研究を進めています。大学院時代、地域の子どもや成人を対象とした体力測定に参加した経験から、体力と健康が密接に関わっていることを実感しました。体育・スポーツが社会全体の健康増進に果たす役割に強く関心を持つようになりました。

「フィジカルリテラシー」は、年齢に関係なく、生涯にわたり身体活動を継続するための力や意欲を育む概念です。私はその健康への影響を科学的に明らかにすることで、教育や健康支援のあり方に新たな視点を提供したいと考えています。

研究力と協働力を育む、実践重視の学びの場

研究室内では、統計解析の知識やこれまでの体力測定の経験を活かし、研究プロジェクトの設計・データ分析・学会発表などに積極的に取り組んでいます。特に幼稚園での体力測定や鈴木先生の授業補助を通じて、現場と研究の両面から学びを深めています。また、後輩の相談に応じたり、文献の共有をしたりと、研究活動をサポートする役割も担っています。

発育発達学研究室は、自由に意見を交換し合えるオープンな雰囲気があり、国籍や分野を超えて協働できる環境が魅力です。定例ミーティングでは、鈴木先生を中心に、研究の進捗を共有し、メンバー同士で活発な議論を行っています。学会発表前にはプレゼン練習の機会もあり、互いの研究を理解し合いながら、研究力と発信力の向上を目指して全員で協力し合いながら取り組んでいます。

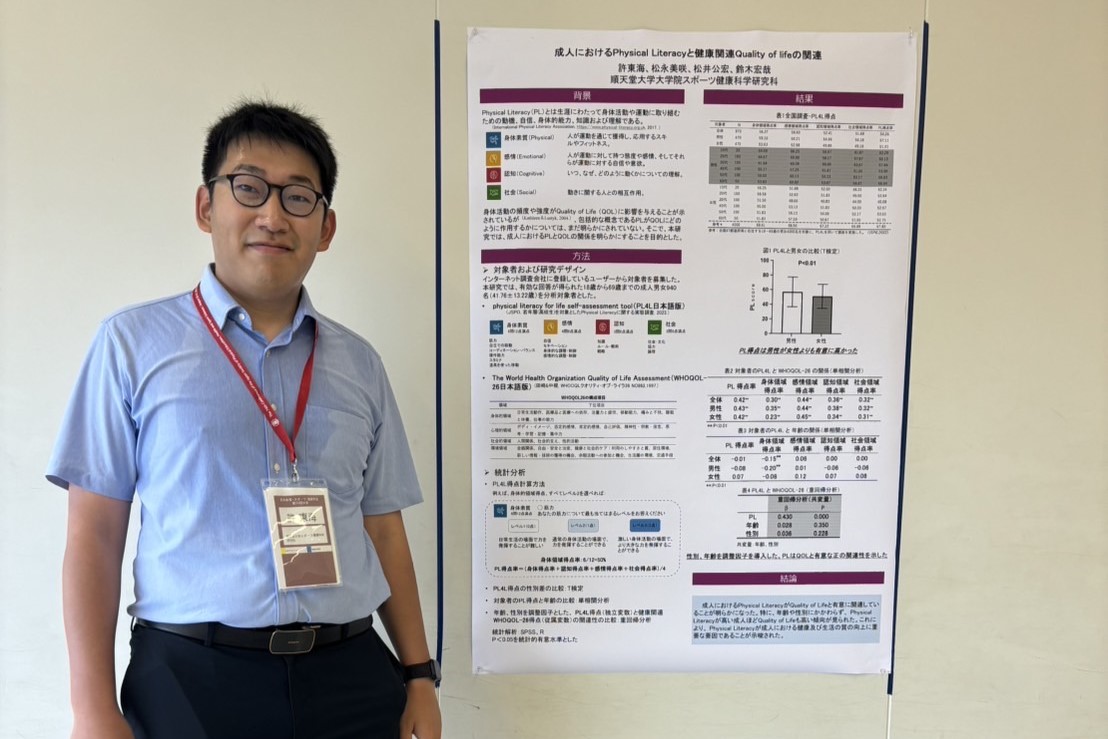

学会発表時の様子

ミーティングの様子

測定から成果発表まで。「実践」と「研究」をつなぐ活動

これまでに私は、順天堂大学の「体格体力累加測定研究プロジェクト」に2022年度から継続的に参加し、測定実施からデータ分析、報告書の作成まで幅広く携わってきました。体力測定を通じて得た知見を、学会発表や論文投稿に発展させるなど、実践と研究の接続を意識した活動にも力を入れています。

将来は、教育と研究をつなぐ橋渡しに

将来は、大学などの高等教育機関で、研究と教育の両面から健康づくりに貢献することが目標です。子どもから高齢者まで、誰もが健康に過ごせる社会の実現に向け、科学的な知見を実践につなげる研究者・教育者として歩んでいきたいと考えています。

鈴木先生とも密にコミュニケーションをとります

研究室の仲間たち

“子どもたちの『できた!』を引き出す運動の力”— 幼児期の社会的認知と運動の関係性に迫る

ーー博士前期課程2年生 福岡咲紀子さん

2人目は、地域の幼稚園や自治体との連携を通じ、幼児の健やかな成長を支える研究と実践に取り組んでいる博士前期課程の福岡咲紀子さんに、お話を伺いました。

福岡咲紀子さん

運動の楽しさと成功体験が苦手意識の克服に繋がる

私は現在、「運動介入が幼児の社会的認知に与える影響」をテーマに研究を進めています。大学時代、運動が得意な子とそうでない子の間で生じる“運動の二極化”に課題を感じ、中高の保健体育教員を志していました。しかし、年齢とともに苦手意識が固定化されやすいことを知り、幼児期からの成功体験や運動の楽しさが大切だと実感しました。運動遊びの中で子ども同士が関わり合う姿に注目し、社会的認知の発達との関係を探るようになりました。

地域と連携し、幼稚園での実践を重ねる日々

研究室では、主に現場に出て活動する役割を担っています。富里市の幼稚園での運動指導や体力測定を継続的に行い、子どもとの関わりや指導の工夫を、実践を通して学んでいます。また、地域イベントや他市での体力測定にも参加し、多様な現場で経験を重ねています。こうした実践での気づきを研究室内で共有し、実践と研究の往還を意識した学びを深めています。現場に出る機会が多いからこそ、子どもたちや保育者との関係づくり、共に活動する仲間との協働を大切にしています。

幼稚園での調査の様子

幼稚園での体力測定の様子

温かな雰囲気の研究室で、活発な意見交換と学び合い

研究室は明るく、先輩・後輩の垣根がなく、互いに助け合いながら研究に取り組む温かな雰囲気です。鈴木先生とも日常的にコミュニケーションを取ることができ、研究や進路についても気軽に相談ができます。研究室ミーティングでは、ジャーナルクラブを実施し、最新の研究を共有し、意見交換を行っています。今年度からは、順番にファシリテーターを担当するスタイルに変更され、発表だけでなく進行にも関わることで、研究の議論をより主体的に行う環境になっています。

ミーティングの様子

鈴木先生に気軽に相談できます

個別支援と地域協働を通じて運動意欲を育てる

博士前期課程1年目から富里市との連携により、幼児への運動指導や体力測定に取り組んでいます。子どもの特性に応じた運動遊びを考案・実施するほか、記録や評価を通じて子ども一人ひとりに合わせた支援を実践しています。また、「マイ・スポーツ・テスト」という体力測定イベントでは、測定結果をもとに個別にスポーツを提案する活動にも参加し、子どもの運動意欲向上を目指しています。さらに三島市での運動遊び事業にも関わり、他地域との協働にも積極的に取り組んでいます。

将来は特別支援教育の教員として子どもたちを支えたい

将来は、大学院で得た実践経験を生かし、特別支援教育の分野で子どもたち一人ひとりの個性に寄り添える教員を目指しています。子どもたちの「できた!」という達成感を引き出す声かけや関わり方を通じて、子どもたち一人ひとりの力を信じ、可能性を引き出し、その成長を支えていける存在になりたいと考えています。

“現場と研究をつなぐフィジカルリテラシーの探究”— 教育から競技まで、多様な現場での実践と学びを還元

ーー博士後期課程3年生 遠山健太さん

3人目は、これまでの現場経験を活かしながら、社会実装に向けた研究を深めている社会人大学院生の遠山健太さんにお話し伺いました。

遠山健太さん

体力測定を“結果”で終わらせず、行動変容へつなげる挑戦

私の研究テーマは、「国内における教育現場や生涯・競技スポーツのフィジカルリテラシー研究」です。フィジカルコーチとして約15年間トップアスリートの指導に携わる中で、トレーニングだけでなく、体力測定や評価も行ってきました。小・中学校から測定結果の活用に関する相談を受ける中で、体力テストを“結果”で終わらせず、子どもの行動変容や運動習慣につなげる方法を探りたいと考えるようになり、研究に踏み出しました。

学会発表時の様子

研究と現場をつなぐ“橋渡し役”としての多面的な活動

研究室内では、海外での生活経験や実務経験が豊富なこともあり、後輩や仲間から相談を受ける機会が多くあります。現在代表を務める会社では、さまざまな事業を展開しており、研究フィールドとして現場を提供したり、アルバイト情報を共有したりと、研究と現場をつなぐ「橋渡し役」としての役割を果たしています。社会人大学院生としての経験や視点が、研究室の中でも活かされていると感じています。

研究室環境が学びの源泉

オンラインミーティングが中心なのでさくらキャンパスには月に1回ほどしか通っていませんが、その時間を大切に、先輩・後輩を問わず情報交換をしています。研究そのものについて深く話すことは少ないものの、日常会話の中で思わぬヒントを得ることも多く、互いの視点から新たな気づきを得られる環境が魅力です。年齢や立場に関係なくフラットに話し合える雰囲気があり、ビジネスの現場では得られない刺激を受けています。修了までの残り時間を惜しむような気持ちで、学びを楽しんでいます。

地域・企業と連携したスポーツイベントで社会貢献

現在、体力測定を中心に据えたスポーツイベントを、自治体や企業、商業施設などと連携して定期的に実施しています。これらの取り組みが評価され、厚生労働省・スポーツ庁主催のSmart Life Project「健康寿命をのばそう!アワード」にて、スポーツ庁長官優秀賞を受賞しました。大学院で学んだ視点や理論を現場で実践し、社会に還元できた結果として、大きな励みとなっています。

スポーツ庁長官賞受賞時の様子

ビジネス創出と教育者としての活躍を目指す

今後は、現在代表を務めている会社を継続しつつ、大学教員として学生を指導しながら、大学発ベンチャーの立ち上げを目指しています。研究成果を社会実装へとつなげ、新たなビジネスモデルや価値の創出に取り組みたいと考えています。これまで培ってきた実績、人脈、そして大学院での学びを活かし、いつか順天堂大学に恩返しができるような事業展開を実現したいと考えています。

未来を創る人づくり — 指導教員・鈴木宏哉先生の思い

多様な環境における多様な経験が子どもの発達に欠かせません。研究においても同様です。年齢、国籍、キャリアの異なる研究仲間が子どもと体育・スポーツ・健康をテーマに集うことで専門家としてのスキルが発達していきます。私たちの研究室の使命は、今の子どもたちの育ちを支える研究、そしてその成果を実践する専門家の育成です。目指すのは、「未来に役立つモノづくりよりも未来を創る人づくり」です。

私の郷土の偉人、医者・蘭学者高野長英の詩「たえねばや はては石をもうがつらん かよわき露の力なれども」は、私の信条でもあります。研究や教育に置き換えれば、辛抱強く地道な努力を積み重ねること、そして短期的な成果にとらわれず、長期的な視点で物事を捉えるといった姿勢です。「現代版鳴滝塾」で、世界の未来を共に考えましょう。

研究室のみなさん(一部) 右端:鈴木宏哉先生