教員紹介 教員詳細

和氣 秀文 WAKI Hidefumi 学部長/研究科長/教授(わき ひでふみ)

【学部】スポーツ健康科学科【大学院】博士前期課程・研究指導教員 博士後期課程・研究指導教員

担当授業科目:【学部】スポーツ健康科学総論、生理学、グローバルコミュニケーション、スポーツ医科学研究法Ⅰ、他【博士前期課程】スポートロジー実践英語(集中)、スポートロジーレクチャーシリーズ(集中)、スポーツ健康科学プラクティカム、スポーツ健康科学研究方法論、スポーツ健康科学研究法実習、他【博士後期課程】スポーツ科学特別演習、ハイパフォーマンス科学特別演習、他

脳機能に関わる研究を幅広く行っている。運動(循環調節、モチベーション、中枢性疲労)、病態(高血圧)、性差、宇宙などをテーマに分子神経科学的手法を用いて調べている。

I conduct extensive research on brain function, particularly using molecular neuroscience methods to investigate topics such as exercise (including circulatory regulation, motivation, and central fatigue), pathology (specifically hypertension), sex differences, and the effects of the space environment.

| 学位名称 | 博士(医学) Ph.D. |

| 専 門 |

生理学 |

| 研究分野 | 循環生理学、神経科学、病態生理学、運動生理学、環境生理学 Cardiovascular Physiology, Neuroscience, Pathophysiology, Exercise Physiology, Environmental Physiology |

|

キーワード |

血圧調節、循環調節中枢、自律神経系、高血圧、運動、微小重力 blood pressure control, cardiovascular center, autonomic nervous system, hypertension, exercise, microgravity |

| クラブ活動 | 硬式庭球部 部長 Tennis, Head |

研究テーマ

主に脳や血液循環(心臓や血管)について研究しています。基礎的な研究から、運動と血液循環、運動と情動(楽しい、うれしい、苦しいなど)などをキーワードに分子生物学的(DNA、RNAなど)および神経科学的な技術を利用した実験を行っています。

研究活動内容の例

運動によって変化する脳の構造と機能を視る

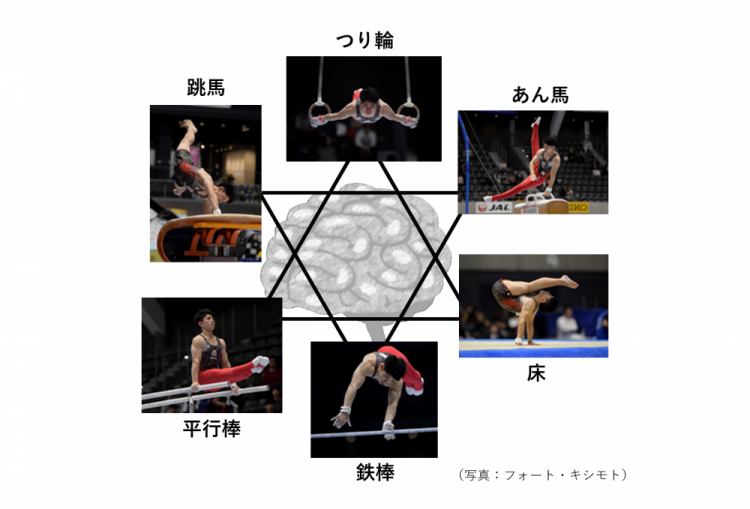

運動と脳に関する多彩な研究を行っている。例として、運動の好き・嫌いを決める遺伝子群の同定(左図)を試みている。運動意欲には脳内ドーパミン系が関与するとされていることから、運動の嗜好性にはドーパミン関連遺伝子群が関与していると考えている。また、運動の限界を決める脳内メカニズムについても調べている(右図)。長時間運動などで感じる疲労感(苦しみ)の一部は扁桃体と呼ばれる脳部位で感じ、運動パフォーマンスに強く影響すると考えている。また、扁桃体の興奮は自律神経を介して骨格筋などの血液供給に影響し、筋などの疲労物質蓄積を増悪する。その結果、苦しみがより強くなり、運動意欲の低下が起こると考えている。現在、動物モデルを用いてこれらの仮説を検証しているところである。

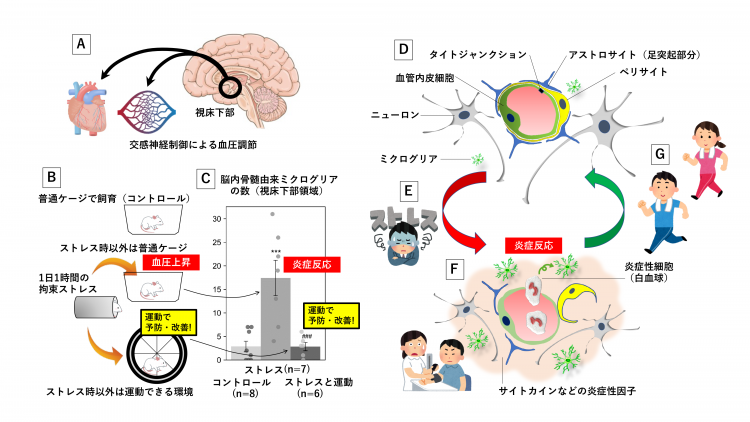

健康・超健康脳における循環調節中枢の構造と機能

血圧は脳(交感神経系)により調節されている。遺伝やストレスは脳細胞に作用し、交感神経の働きを強くする。その結果、血管の先(末梢血管系)が細くなり血液の流れが悪くなるため、高血圧になる。定期的に運動すると高血圧が改善する。この理由の一つは運動が脳にもたらす作用(遺伝子への影響と脳細胞、すなわちニューロンへの影響)によると考えている。右図は本仮説を検証するための研究方法概略を示す。高血圧の動物モデルを用い、血圧を調節する脳部位の遺伝子検査と脳細胞の異常の有無を特殊な顕微鏡を用いて観察する。また脳機能の評価も行う。そして、運動習慣が脳へもたらす効果についても明らかにする。

ゼミナール紹介(生理学)

〔研究領域〕

循環生理学、神経科学、運動生理学、病態生理学、宇宙医学

〔研究領域のキーワード〕

健康増進、生活習慣病、競技力向上、VRスポーツ、宇宙スポーツ

〔目標・方法・内容等〕

生理学というと、一見難しい学問分野に思われがちですが決してそのようなことはありません。からだで起こっている当たり前の現象を不思議に感じ、実験を通してそのメカニズムを解明していくのが生理学です。体のことに興味さえあれば、だれでも楽しく学べる学問です。ゼミ活動は、論文や専門書の抄読(3年次)、実験、研究発表、論文作成(4年次)になります。

研究テーマは大きく分けて4つあります。1)からだの仕組みに関する基礎研究、2)生活習慣病の発症や運動による予防・改善効果に関する研究、3)競技力向上を目指した生理学的研究、そして4)VRスポーツおよび宇宙スポーツに関する研究となります。詳細は以下の通りとなります。

1) からだの仕組みに関する基礎研究

からだの仕組みについて理解するための研究で、遺伝子、細胞、組織、器官、そして個体レベルでの実験を通じて理解を深めていきます。例えば、緊張したり、興奮したり、運動したりすると心拍数と血圧が上昇します。この仕組みは簡単そうに思えても実際はかなり複雑で、脳の働きを細胞レベルで理解する必要があります。生理学の王道ともいえる神経科学的研究を行っています。

2) 生活習慣病の発症や運動による予防・改善効果に関する研究

健康科学に関する研究です。例えば精神的なストレスによる心臓病がどのように発症するのか?など、心の問題が生活習慣病を引き起こす脳内メカニズムについて遺伝子など分子レベルで調べていきます。また、運動による脱ストレスや生活習慣病改善効果のメカニズムについても調べています。

3) 競技力向上を目指した生理学的研究

スポーツ競技成績を決める最大制限因子は「苦痛」感などの負の情動です。これに立ち向かうのは運動に対するモチベーションです。前者には扁桃体、後者には線条体などが関与しています。運動時の苦痛感やモチベーションなどの心の動きが生じる生理学的メカニズムを調べることにより、競技力向上に向けた新たなトレーニング法開発に貢献することを目指しています。

4)VRスポーツおよび宇宙スポーツに関する研究

生理学的知識を応用した新しい分野の研究です。寝たきり状態を余儀なくされた方に対する新たな健康支援ツールの開発、また、アスリートに対する新しいメンタルトレーニング法の開発を目指し、VRスポーツ視聴時の生理心理学的応答について調べています。また最近では、宇宙飛行士の体力向上を目的に、宇宙でのトレーニング方法や宇宙スポーツ競技の開発も行っています。

学生へのメッセージ

生理学というと、難しい学問分野に思われがちですが、それは誤解です。体で起こっている当たり前の現象を、不思議に感じ、そのメカニズムを解明していくのが生理学です。体のことに興味さえあれば、だれでもが楽しく学べる学問です。私も常にフレッシュな気持ちで学生さん達と接し、一緒に新しいことを発見して行きたいと思います。