教員紹介 教員詳細

山中 航 YAMANAKA Ko 准教授(やまなか こう)

【学部】スポーツ健康科学科【大学院】博士前期課程・研究指導教員 博士後期課程・研究指導教員

担当授業科目:【学部】生理学、機能解剖学、スポーツ医科学総合実験実習、スポーツ医科学研究法Ⅰ、スポーツ医科学研究法Ⅱ、他【博士前期課程】スポーツ健康科学研究方法論、スポーツ健康科学研究法実習、他

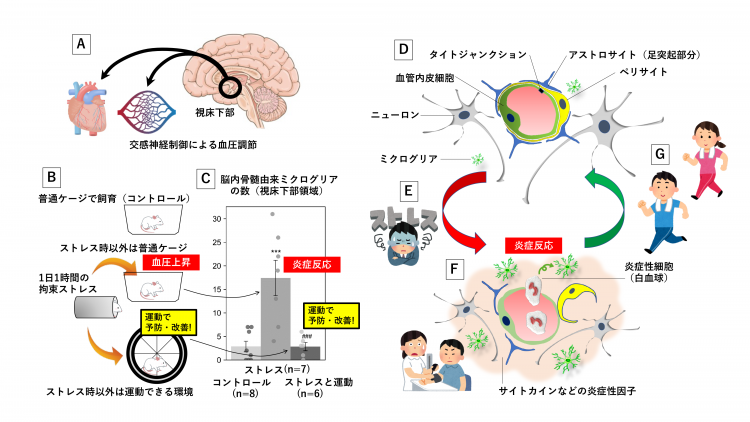

運動の好き嫌いを決める脳のしくみは? 運動意欲やモチベーション、情動が自律神経系やパフォーマンスに与える影響について神経科学的手法を用いて研究を進めている。

What is the brain function that determines preference of exercise? Using neuroscientific methods, the effects of motivation and emotions on autonomic nervous responses and performance are being studied.

| 学位名称 | 博士(スポーツ健康科学) Ph.D. in Health and Sports Science |

|

専 門 |

生理学 Physiology |

| 研究分野 | 神経科学、脳科学、生理学 Neuroscience, Brain science, Physiology |

| キーワード | 情動、報酬・懲罰、動機づけ、血圧調節、循環調節中枢、自律神経系 Emotion, Reward, Punishment, Motivation, Cardiovascular control, Autonomic nervous system |

| クラブ活動 | フットサル部/女子フットサル同好会 顧問 Advisor of the Men’s and Women’s Futsal Club |

生理学研究室について

心と身体は密接な関係を持っています。

お腹の調子が悪いときは心も沈んでしまいますし、スポーツの試合中で闘争心にあふれているときは少々の痛みは感じないものです。我々の研究室ではこのような心と身体の関係がどのようなしくみによって成り立っているのか? そのメカニズムの解明を大きな目標としています。

1:運動の好き嫌いはどのような脳のしくみで決まるのか?

■ 運動やスポーツが好きな人と嫌いな人の違いは何で決まるの?

■ 運動嫌いな人を運動好きにするにはどうしたらいいの?

| 脳の中にはモチベーションに関係するといわれるドーパミンという物質があります。このドーパミンが運動やスポーツをやろうとするときにどのような振る舞いをするのか調べることでこの問題にチャレンジしています。 |

2:「気持ち」や「やる気」が運動パフォーマンスにどう影響するか?その脳神経メカニズムは?

■「 気持ち」の入ったプレーって何なの?

■ 怒られて出す「やる気」とほめられて出す「やる気」は違うの?

|

嬉しいとか怖いと行った情動の変化と心臓のはたらきは連動しています。脳の中の「扁桃体」と呼ばれる領域はこういった情動と心臓のはたらきの両方をコントロールしています。運動中やさまざまな心の状態のときにこの扁桃体がどのような活動をしていてどのような役割を持っているのか、研究しています。 |

3:「他者」が自己の運動意欲やパフォーマンスに及ぼす影響は?

→意志力を育む社会的運動プログラムの開発

■ レースで相手を抜くと元気が出てくる?逆に抜かれると心が折れる?応援されると元気が出てくるのはなぜ?

| スポーツはたとえ個人競技であっても強く社会的な影響を受けます。「他者」という存在が運動意欲やパフォーマンスに及ぼす影響について生理学的に検証していきたいと考えています。 |

ゼミナール紹介(生理学)

〔研究領域〕

神経生理学、脳科学

〔研究領域のキーワード〕

情動、学習、行動制御、モチベーション、神経調節物質

〔目標・方法・内容等〕

心と身体は密接な関係を持っています。お腹の調子が悪いときは心も沈んでしまいますし、スポーツの試合中で闘争心にあふれているときは少々の痛みは感じないものです。我々の研究室ではこのような心と身体の関係がどのような仕組みによって成り立っているのか?そのメカニズムの解明を大きな目標としています。大脳皮質や脳幹・延髄といった中枢神経系や交感神経・副交感神経といった自律神経系、そして動物の行動について、神経生理学的・分子生物学的手法を用いて計測および操作を行い、このような問題の解決にチャレンジしていきたいと考えています。

主な研究テーマとしては、以下の2つです。

(1) 運動の好き嫌いはどのような脳のメカニズムで決まるのか?

運動やスポーツが好きな人と嫌いな人の違いは何で決まるのでしょうか?運動嫌いな人を運動好きにすることはできるのでしょうか?脳の中にはモチベーション(やる気)に関係するといわれるドーパミンという物質があります。このドーパミンが運動やスポーツをやろうとするときにどのような振る舞いをするのか調べることでこの問題に取り組んでいきます。

(2) 苦痛や疲労のようなネガティブな要因が情動や動機づけ・行動パフォーマンスにどのように影響するか?

運動やスポーツをしているときに、「苦しい」とか「もうやめたい」というような気持ちは皆さん経験あるかもしれません。このような状況のとき、もうひと頑張りするにはどうしたら良いのでしょう?脳の中で負の情動を処理すると考えられている「扁桃体」と呼ばれる領域に注目して、苦痛を感じるメカニズムを明らかにしていきます。

ゼミナールの内容としては、実際に教員と共に研究活動に参画しながら、そもそも何が問題でどのように解決するのか、生理学的なアプローチで明らかにしていく過程を学習します。4年次には卒業論文を作成し、成果として発表します。生理学研究室として、和気ゼミと密な連携を図りながら進めていきます。

学生へのメッセージ

運動やスポーツ、教育に重要なモチベーションや学習といった機能は非常に複雑な脳のしくみによって実現されています。

興味のある人はぜひいっしょに研究しましょう!