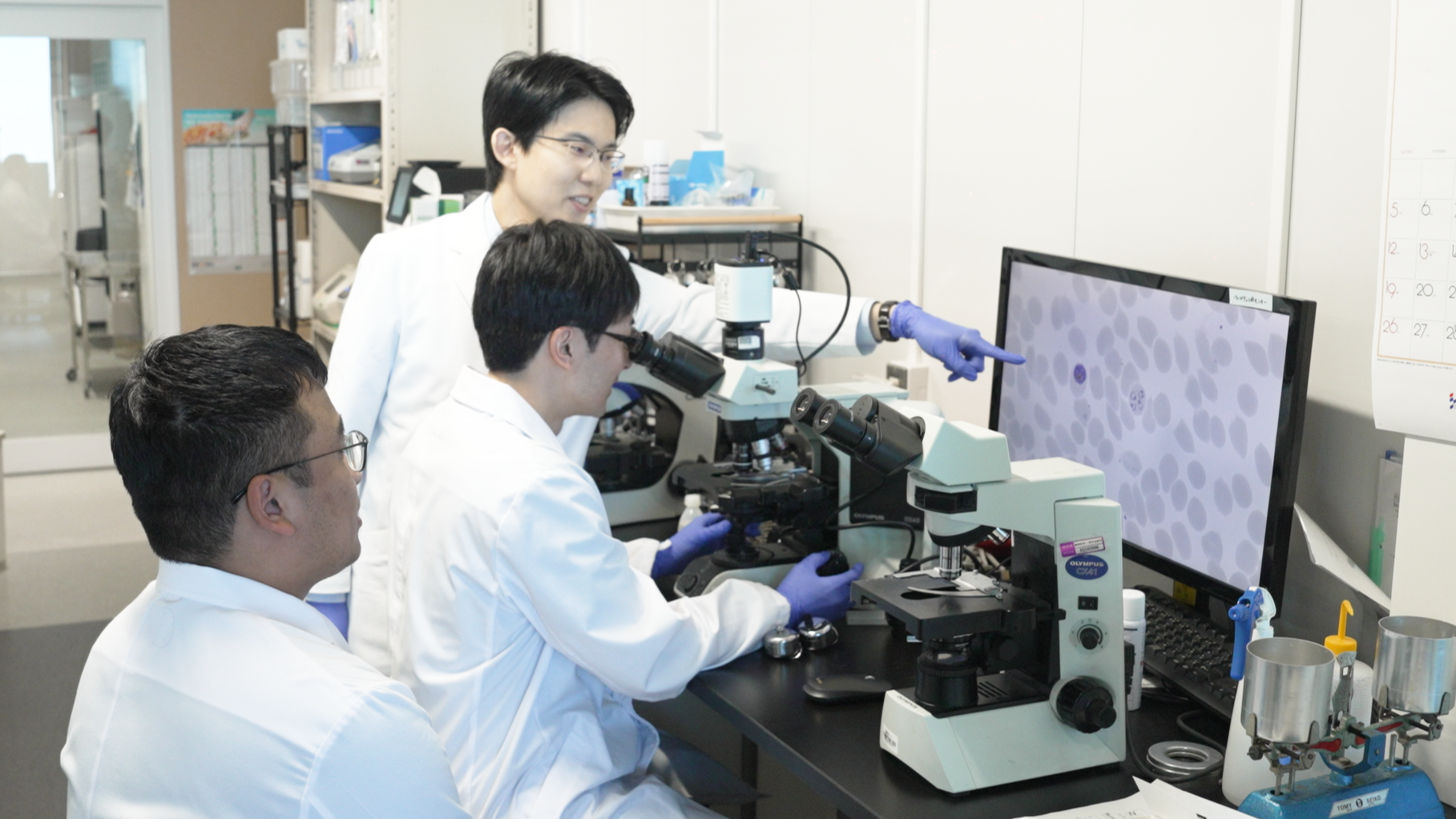

蚊の唾液を介してマラリア原虫が人体に侵入して発症する、寄生虫感染症のマラリア。世界で年間2億人以上が罹患し、60万人が死亡するこの感染症のなかでも、特に致死率・蔓延率が高いのが熱帯熱マラリアです。福田直到准教授は、2021年、順天堂大学医学部 熱帯医学・寄生虫病学講座の美田敏宏教授やバリカガラ ベティ助教のほか、Gulu大学(ウガンダ共和国)、大阪大学、長崎大学の国際共同研究グループと共に、熱帯熱マラリアの第一選択薬であるアルテミシニンに対して薬剤耐性をもつ耐性マラリアのアフリカでの出現を発見しました。その後、「寄生虫を人間の味方にして医療応用する」という世界に類を見ない研究に挑戦しています。

世界の感染症対策を変えた稀代の研究成果

美田敏宏教授らのグループではウガンダ共和国で薬剤耐性マラリアを追跡調査しており、2018年には原虫レベルでのアルテミシニン耐性の兆しを報告しています。私はちょうどその頃、臨床的な薬剤耐性調査やゲノム調査を行う研究フェーズから本格的に参加しました。2021年にはWHOの基準を満たすアルテミシニン耐性をもつマラリア原虫が出現していること、そしてアルテミシニン耐性責任遺伝子であるkelch13遺伝子の2つの変異が耐性の要因であることを明らかにしました。

アルテミシニン耐性をもつ原虫は、2000年代後半から東南アジアで広がったもののアフリカには存在しないとされていましたが、2021年の報告はその認識を覆す世界初の研究結果(ほぼ同時にルワンダで他グループからも報告)です。この成果は国際保健における一大トピックとなり、アフリカでの大規模調査が急加速したことに加えて、WHOや世界各国の感染症政策にも影響を与えました。

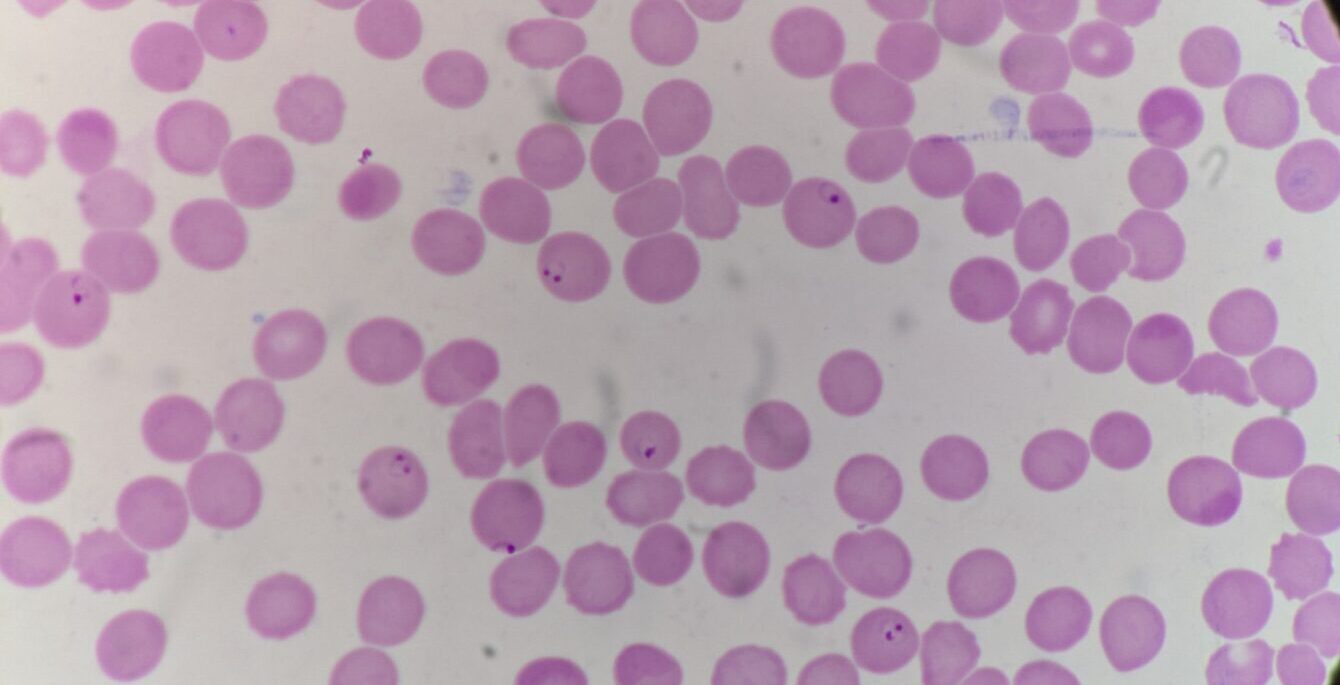

この研究調査にあたり、私はアフリカでの現地調査に加えて遺伝子解析を中心に担当しました。研究では、一般的に他の抗マラリア薬と併用されるアルテミシニンの単剤での効果を検証すべく、入院マラリア患者にアルテミシニンを投与後、経時的な採血により治療効果を細かく評価しました。対象となった240人の患者の5.8%にあたる14人がWHOのアルテミシニン耐性基準を満たしており、さらに、うち13人が東南アジアにおけるアルテミシニン耐性責任遺伝子kelch13 遺伝子にA675VもしくはC469Yの変異を持っていることが判明しました。この調査では、2015年に存在しなかったA675VおよびC469Yをもった原虫が2019年に累計16%まで増加したことも同時に明らかにしています。同時に東南アジアの大メコン圏のマラリア原虫とのゲノム比較解析を行い、アルテミシニン耐性原虫がアフリカ独自で発現したことも突き止めました。世界初という大きな発見には美田教授をはじめとしたチームの功績が大きいですが、一般的には省略しがちなところまで細やかに分析を行う意識は、その後私自身も研究において重視するポイントになりました。

マラリア原虫の薬剤耐性化の機序を解き明かす

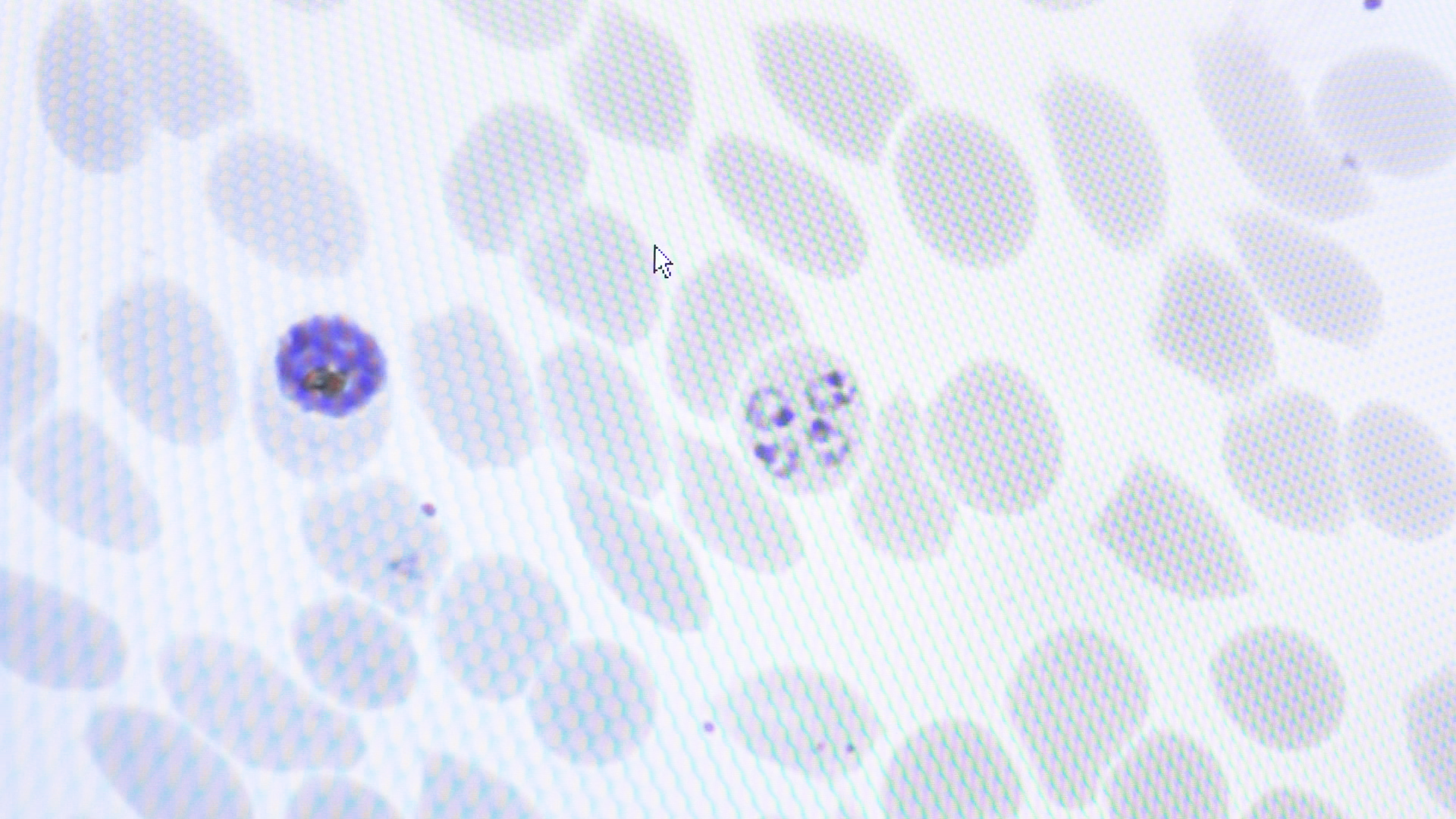

現在は、美田教授のチームで薬剤耐性マラリアを封じ込める戦略構築を国際協働のフィールド研究として進めると同時に、熱帯熱マラリア原虫が薬剤耐性を獲得する機序について、原虫が感染した赤血球が血管内皮に接着する特性との相互関係から解き明かす研究を進めています。全身を自由に巡る他のマラリア原虫とは違い、熱帯熱マラリア原虫に感染した赤血球は血管内皮に接着し、これが重症化の要因となります。また、アフリカではマラリアに部分的な免疫を獲得している人が多く、薬剤の効果も個人によってばらつきが生じます。薬剤耐性というと原虫側にばかり注目しがちですが、宿主側の要素というのも実は相当大きいのではないかと考えています。マラリア原虫の薬剤耐性を明らかにする薬剤耐性を獲得しやすい・重症化しやすいという2つの熱帯熱マラリアならではの特性を一元的に解明できないかという独自の着眼点で、このテーマは基盤Bとして科研費に採択されています。

アルテミシニン耐性をはじめ、薬剤耐性は出現したものを追いかけても、また新たな薬剤への耐性が発現する“いたちごっこ”が続いてきました。この研究のターゲットは、耐性獲得の機序を明らかにし、耐性の出現そのものの抑制へとつなげること。原虫感染赤血球が多く血管内皮に接着している症例ほどアルテミシニンへの感受性が低下することを示すデータを報告しており、さらに体内の環境と薬剤感受性の関係について研究を進める計画です。

寄生虫の医療応用という過去にない挑戦へ

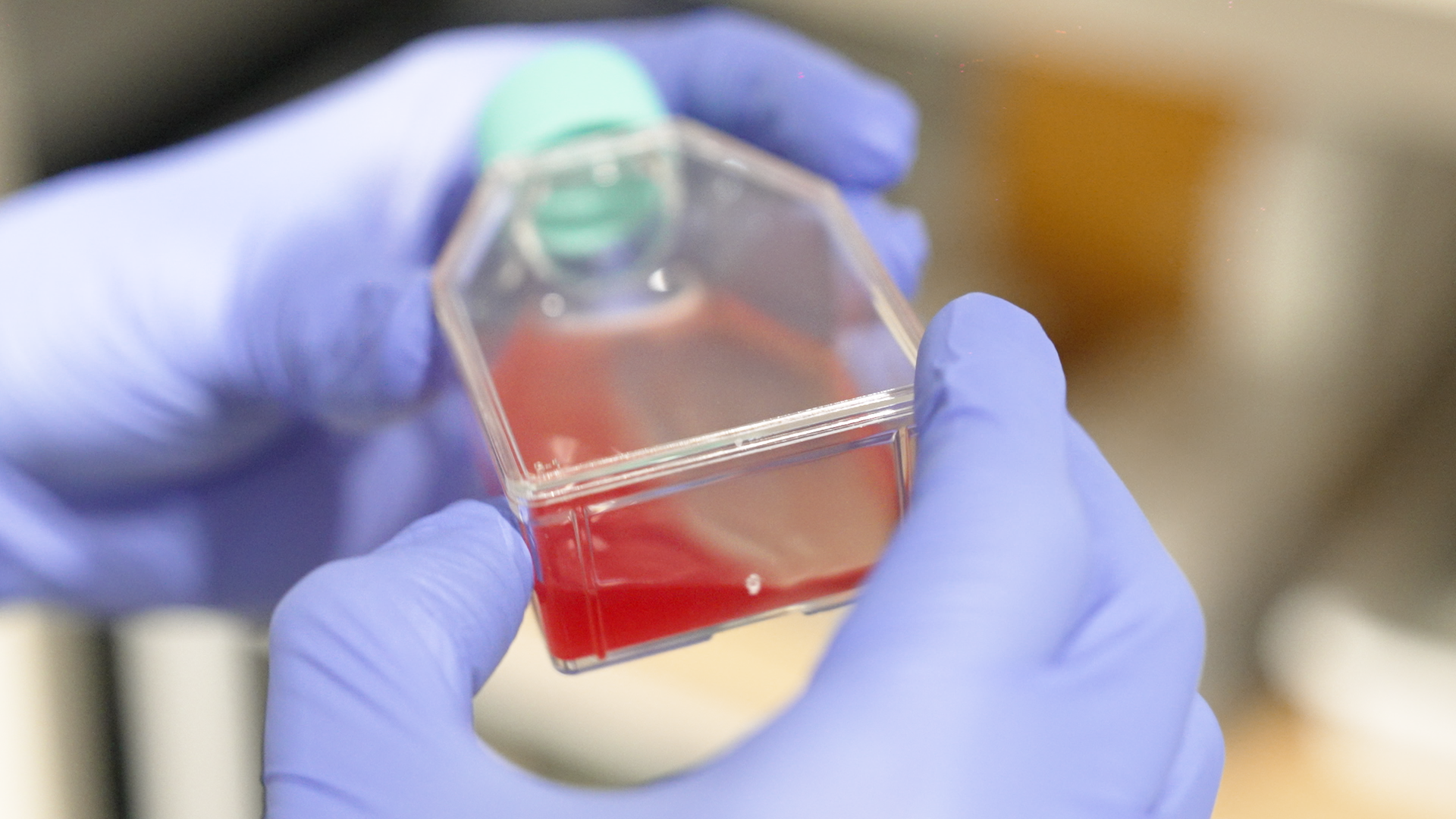

そして2023年度から進めているのが、創発的研究支援事業に採択された「改変マラリア原虫による赤血球の多機能化を利用した新規治療開発」という研究です。これは人間にとって長らく駆除の対象であった寄生虫を味方にしてしまう、という思い切った思考の転換から得られたアイデアです。実は順天堂大学に来る前、美田教授と初めてお会いしたときに「いつか取り組んでみたい」と話をしていた研究テーマであり、時を経ていよいよ着手することができました。

マラリア原虫は赤血球に寄生しますが、これは見方を変えれば核のない細胞(赤血球)が外部から核を獲得したとも考えられます。また赤血球は極めて単純な細胞であり、赤血球輸血は臨床現場で広く活用される移植医療のひとつです。その赤血球にマラリア原虫を活用して多様な機能を付与できれば、治療法としてさまざまな可能性が見込めるでしょう。ウイルスや細菌を治療法に活用する事例はありますが、寄生虫という極めて複雑な生物を使うにはまだまだ多くの課題が残っています。ゲノム編集などの手法を用いて、病変に集まり、攻撃し、そして役目を果たしたらいなくなる、そんな夢の寄生虫を開発しているところです。

これまでの歩みを研究者としての強みに変えて

まだまだ研究はスタートしたばかりで、相当に挑戦的なテーマであることも確かです。それでも創発的研究支援事業の目的に則り、大胆な発想と冒険する姿勢を忘れずに挑み続けたいと考えています。

私が取り組む寄生虫の分野は、国内では講座を設ける大学が減少傾向にあるなど、医学研究の中では華々しい分野ではないかもしれません。だからこそ、未発見が多く残る宝の山でもあります。現在はラボでの基礎研究をメインにしていますが、臨床現場や海外フィールド調査での経験は、ミクロからマクロへ、マクロからミクロへというダイナミックな視点を私に与えてくれたと思います。そんな歩みの延長線上で生まれた今回の創発的研究支援事業で掲げたテーマを通して、先駆的医療にも貢献できる寄生虫学の新たな可能性を伝え、寄生虫学への注目度を高めていきたい。寄生虫学に惹かれた研究者の一人として、そんなビジョンも抱いています。

研究には競争がつきものですが、ただ先を争うのではなく、細やかでオリジナリティのある視点で、世界を変えるような成果を生み出すことが目標です。順天堂大学には新たな技術を取り入れる際などに研究者を強くサポートする充実した体制もありますし、創発パネルで出会う冒険心をもった研究者とのつながりは新たな刺激とモチベーションを私に与えてくれます。そうした環境を研究の推進力に変えて、いつか世界を驚かせるような研究を果たすべく挑んでいきます。

研究者Profile

福田 直到

Naoyuki Fukuda

医学部熱帯医学・寄生虫病学講座

准教授

Researchmap