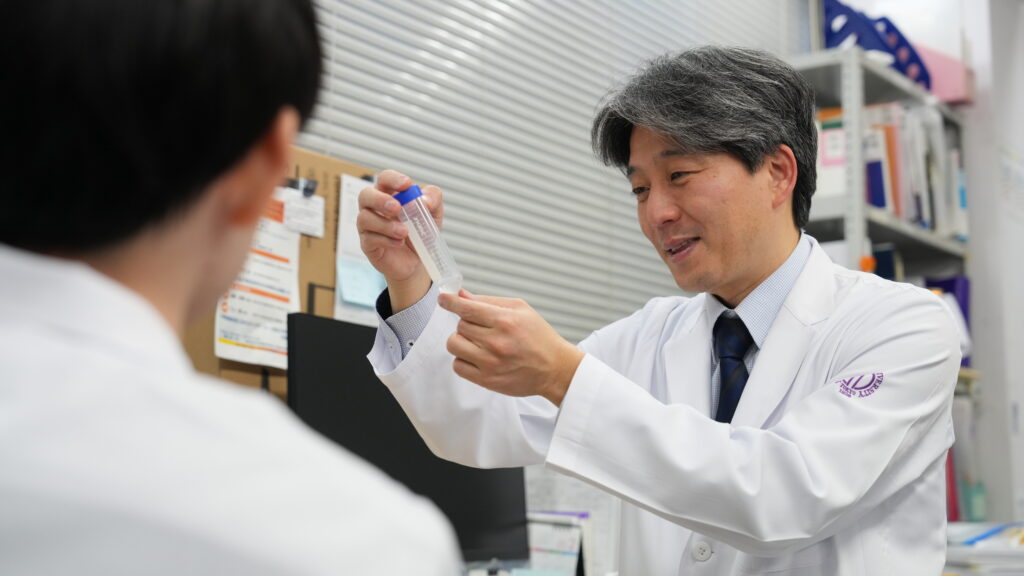

免疫治療研究センターは、革新的な免疫治療の開発を目指して2021年に設立されました。臨床応用と基礎研究の橋渡し的研究を推進する同センターでは、免疫抑制剤を用いない臓器移植の実現に向けた多施設共同医師主導治験を展開中です。世界的にも注目を集める免疫治療研究について、内田浩一郎副センター長に聞きました。

「免疫寛容(トレランス)」を誘導して臓器移植の課題を克服する

臓器移植は、従来の方法では治療できない臓器不全に対する究極の治療法です。しかし、自分以外の人の臓器は異物と認識されるために拒絶反応が起き、移植した臓器がうまく機能しなくなってしまいます。そのような拒絶反応を抑制し、移植臓器を生着させるために、移植後の患者さんは生涯にわたって数種類の免疫抑制剤を服用し続けなければなりません。

臓器移植には必要な免疫抑制剤ではありますが、全身の免疫を抑えることで、ウイルスなどの感染症にかかりやすくなりますし、長期間の服用によってがん細胞の増殖を抑えきれなくなります。また、免疫抑制剤そのものによる腎毒性なども問題視されています。そのため移植後も患者さんは多くの制約を受けながら生活することになるのです。これらのリスクを軽減し、移植患者さんのQOLを向上させることを目指して、免疫治療研究センターでは移植臓器に対する免疫反応だけを特異的に抑える細胞製品の開発に取り組んでいます。

移植後の拒絶反応は、移植臓器が免疫細胞に異物(抗原)として認識されたときに起きる免疫反応です。ところが、免疫細胞の一種である制御性T細胞は免疫の反応を抑える働きを持ち、特定の抗原によって制御性T細胞が活性化されると、異物と認識されるものが体内に存在しても免疫反応を起こさない「免疫寛容(トレランス)」という状態になります。私たちの研究グループは、長年にわたってこの仕組みを人為的に誘導する方法を研究し、移植臓器に対する拒絶反応を起こさない「誘導型抑制性T細胞(JB-101)」を開発しました。2016年に北海道大学で肝移植患者に対してJB-101を使った臨床研究を行ったところ、10人中7人が免疫抑制剤からの完全離脱に成功しています。

「誘導型抑制性T細胞」を用いた治療法確立に向けた治験を実施

2019年には、順天堂大学発の創薬ベンチャーである株式会社JUNTEN BIOとの共同研究により、JB-101を安定的に製造できる技術を確立し、臨床応用に向けて本格的に動き出します。通常、新しい薬や治療法が承認を受けるには数年にわたる承認プロセスを経なければなりませんが、JB-101は2020年度の厚生労働省「先駆的医薬品等指定制度」の対象品目に指定され、薬事承認まで審査などを優先的に受けられるようになりました。これは薬剤として画期性、対象疾患の重篤性、極めて高い有用性、世界に先駆けて日本で早期開発する意思があることなどの要件を満たしていると認められたためです。

これを受けて、2021年から国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受けて多施設共同医師主導治験を開始しました。医師主導治験は、順天堂大学をはじめ、肝移植の実績が豊富な広島大学、長崎大学、東京女子医科大学、京都大学などの5施設により、10例の肝移植患者を対象として実施します。

治験では、移植を受ける患者さん、移植臓器を提供するドナーともに基準をクリアしていることを確認した上で、患者・ドナーの両者から免疫細胞を採取し、免疫寛容を誘導する抗体を加えて培養します。そうして製造したJB-101を肝臓移植後に投与して、段階的に免疫抑制剤を減らし、最終的に免疫抑制剤の投与を中止することで、その有効性と安全性を評価するという流れです。その評価結果をもとに、2026年度中に再生医療等製品として実用化されることを目指しています。

臨床と基礎を橋渡しするリバーストランスレーショナル・リサーチ

免疫治療研究センターの最大の特徴は、臨床医との緊密な連携と多様な専門分野の融合にあります。臨床現場からのフィードバックを基礎研究に取り入れる「リバーストランスレーショナルリサーチ」を実践し、基礎研究で明らかになった知見を実臨床に還元するという好循環を生み出しています。

本センターでは、臨床現場で実用化される治験を進めつつ、アカデミアとして免疫寛容と拒絶反応のメカニズムを明らかにする基礎研究にも注力しています。基礎研究グループは、臨床検体を用いた網羅的解析を通して明らかになった現象などをノックアウト/インマウスによる実験で確かめるとともに、この治療が効く人と効かない人の違いや、安全な評価法などについても分子レベルで明らかにしようとしています。免疫寛容のメカニズムが明らかになれば、免疫が自らを攻撃する自己免疫疾患やアレルギー疾患の治療に応用することもできるため、膠原病・リウマチ内科と一緒に疾患特異的な遺伝子にアプローチする方法を検討し始めたところです。

免疫治療を多くの患者さんが受けられるようにするためには、多職種の力を結集することが必要です。そこで本センターでは、製造や品質チェックを担当する製造・品質管理グループ、研究計画の立案や当局対応などを担当する臨床(治験・臨床研究)グループ、治験調整事務局などの各分野のエキスパートたちが協同することでプロジェクトを進行しています。また、順天堂大学セルプロセッシング室(CPC)でJB-101の製造を行うほか、学内のさまざまな診療科、治験に参加する他大学などを含む産官学連携によって強力な研究開発環境を構築しています。

肝移植以外や海外展開も見据えて治療法をアップデート

私たちは、臓器移植症例の多い海外で展開することを見据えて、海外グループとの連携・協業を進めています。特に、腎移植については、日本よりも症例件数が多いアメリカでの展開を考えています。カリフォルニア大学デービス校と腎臓移植による第Ⅰ相トライアルを実施し、私たちが開発した免疫細胞治療の技術移管などを進めているところです。また、日本とは医療システムが異なる海外で医療技術を普及させる基盤づくりを進めると同時に、国際競争力を持つ研究アイデアを磨きながら、グローバル基準での新規製剤にもチャレンジしていきたいと考えています。

現在治験を実施しているのは肝臓移植ですが、海外症例で研究を進めている生体腎移植のほか、移植から数年経った晩期肝移植患者さんや今後増えていくであろう脳死移植に対するJB-101の適用も考えています。

JB-101についても、まだまだ改善の余地があります。例えば、現在の治療法では、人工透析のように体外循環で必要な成分を分離するアフェレーシス法で患者さんとドナーのT細胞を採取しますが、長い時間を要しかなりの負担がかかるため、患者さんとドナー両者の負担をかけずに同じだけの効果が得られる方法を開発していかなければいけません。本センターでは、これまでに培った免疫細胞治療の製造・品質管理と医師主導治験運営の実績を元に、スピード感をもった新しい免疫細胞治療や免疫モニタリング検査法の開発を目指していきます。

サイエンスのためのサイエンスではなく、患者さんのためのサイエンスを!

免疫治療研究センターでは、免疫寛容プロジェクトの取り組みを広く知ってもらうために、WEBサイトや学会の市民公開講座などを通してさまざまな情報を発信しています。数年前、その情報を目にしてJB -101治療に興味を持ったという男子中学生が連絡をくれたことがありました。その中学生は、自身が生体肝移植治療を受ける可能性がある難病を持っており、生体肝移植をテーマに学校の課題研究を進めていたのだそうです。私たちは彼をセンターに招き、プロジェクトを担う各分野のスペシャリストから説明する機会を設けたところ、研究に対する理解が深まり、移植医療への関心が増したと話してくれました。

このような機会は私たちにとっても、大変貴重なものです。臓器移植とともにある免疫抑制剤の問題や未だ有効な治療法が確立されていない自己免疫疾患などのアンメットメディカルニーズは、日々患者さんと接している医療者でも見えにくいことがあります。基礎研究者や薬事申請担当者、製薬企業などの多職種が協業して進めていくプロジェクトだからこそ、患者さんたちの声に耳を傾けることを大切にしていかなければいけません。

私たちが行っているのは、「サイエンスのためのサイエンスではなく、患者さんのためのサイエンス」です。この理念のもとで、基礎研究、臨床研究、治験などを進めています。これからも現在の医療では未解決の難題解決のために、免疫学的知見と手法をもって臨床検体を用いながら挑戦し、社会実装をゴールとした新たな臨床研究プロジェクトを立ち上げていきます。

研究者Profile

内田 浩一郎

Koichiro Uchida

健康総合科学先端研究機構免疫治療研究センター

副センター長

Researchmap

研究センター