1980年代のはじめから長らく日本人の死因の第1位となっているがん(悪性腫瘍)。その治療法は、大きく外科、放射線、内科の3つに分類され、そのうち内科治療では主に薬物療法(抗がん剤治療)が行われます。しかし抗がん剤によるがん治療は、薬剤耐性により根治が難しいという課題を抱えてきました。その大きな障壁に腫瘍内不均一性の解明という観点から挑むのが、呼吸器内科医として臨床現場に立ちながら基礎研究を進める、医学部呼吸器内科学講座の田島健准教授。「創発的研究支援事業」に採択された研究テーマをもとに、抗がん剤治療が見据えるこの先の進化についてお聞きしました。

抗がん剤耐性を紐解く鍵となる腫瘍内不均一性とは

抗がん剤が開発されて半世紀以上が経った今でも、抗がん剤治療は根治が難しいという障壁を乗り越えられずにいます。そこには様々な課題がありますが、なかでも、根治を阻む最大の難題となっているのが抗がん剤に抵抗力をもつ現象、すなわち抗がん剤耐性の存在です。もちろん、これまで抗がん剤耐性のメカニズムについては多くの研究が行われてきました。抗がん剤の細胞内への取り込みが低下する現象、細胞外に抗がん剤を排出するポンプ機能の亢進、アポトーシス(細胞死)への耐性獲得など、抗がん剤耐性といっても様々な機序が挙げられます。その中でも近年、抗がん剤耐性の重要な要因として挙げられているのが、腫瘍内不均一性です。

がんは単一の細胞から発生する均一な細胞集団と考えられていましたが、近年、遺伝子を読み解く「次世代シークエンサー」の技術の向上も相まって明らかになったのが、腫瘍内の細胞ごとに遺伝子変異や遺伝子発現のパターンが異なること。すなわち、がんはひとつの細胞から増殖した均一な細胞集団ではなく、多様な細胞が集まった不均一な細胞集団で構成されているのです。例えるなら、これまでは均一の細胞集団だと考えて抗がん剤を投与してきた訳ですが、実はそこには何千、何万もの全く異なった細胞が存在しており、中には抗がん剤のターゲットが存在しない細胞や抗がん剤が効かない細胞が存在していたということ。その耐性メカニズムを解明しないことには、薬剤耐性を回避し、がんを根治させる抗がん剤の登場は難しいかもしれません。この不均一性は患者さんごとにも異なりますし、同じ患者さんでもがん細胞間によって異なります。なかでも、腫瘍内不均一性と呼ばれる後者のメカニズムを解き明かすことが、非常に複雑な抗がん剤耐性の謎を明らかにする鍵だとされています。

シングルセル解析ならびにバイオインフォマティクスの進化を突破口に

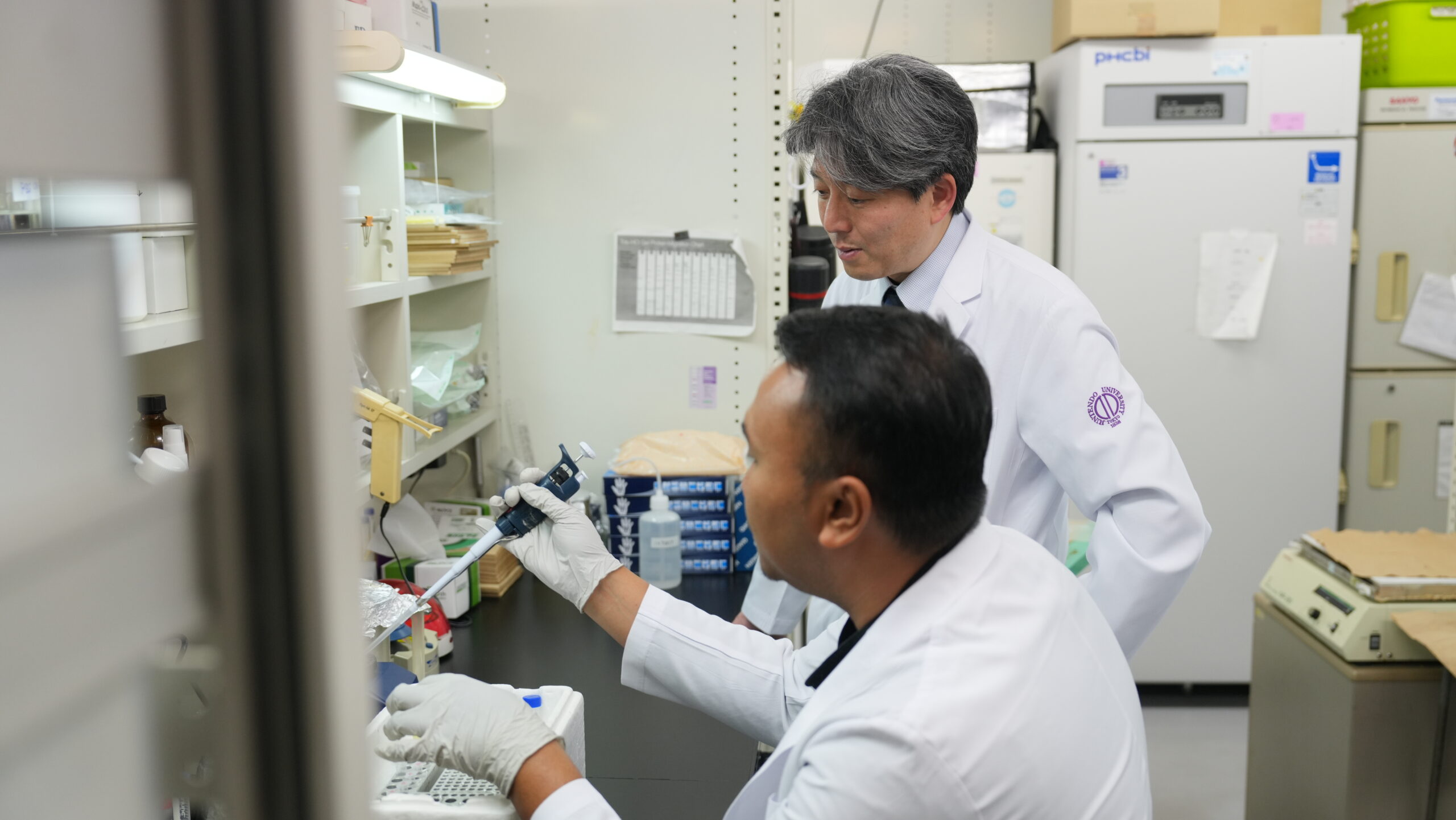

私が現在取り組む「可逆性分化モデルによる腫瘍内不均一性の解明と薬剤耐性克服」という研究テーマは、2023年から創発的研究支援事業に採択され、現在2年目を迎えています。研究は、最新の遺伝子解析技術であるシングルセル解析(細胞を単体で解析する技術)を用いて進めていますが、このシングルセル解析もここ十数年で大きく進化した技術のひとつ。これまではバルク解析といって、複数の細胞をまとめて解析する手法が主でしたが、この手法では集団の平均となるデータしか取得できず、細胞ごとの不均一性を証明することが難しかった。シングルセル解析技術の登場が腫瘍内不均一性を明らかにする上で大きな存在となったのです。

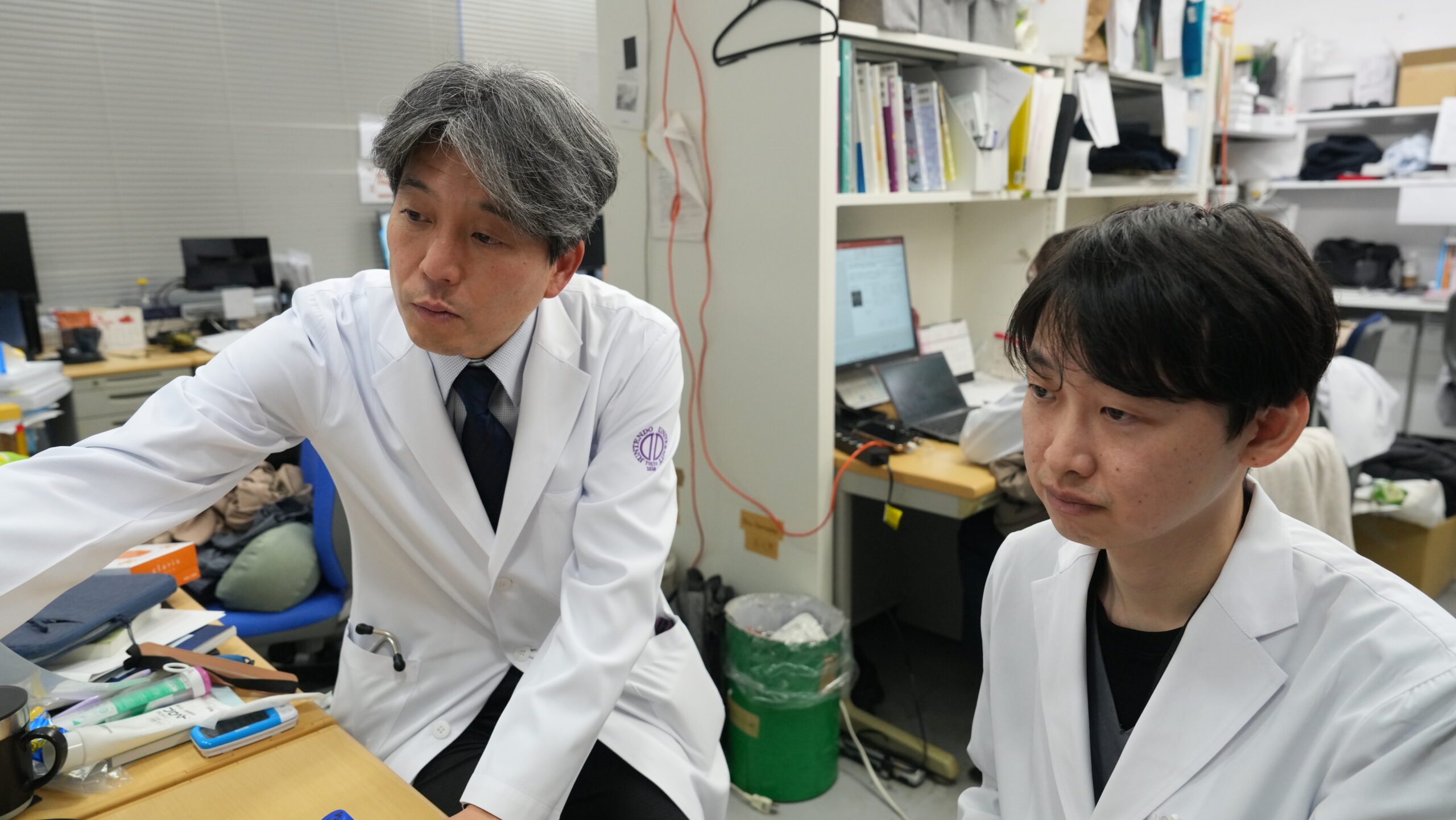

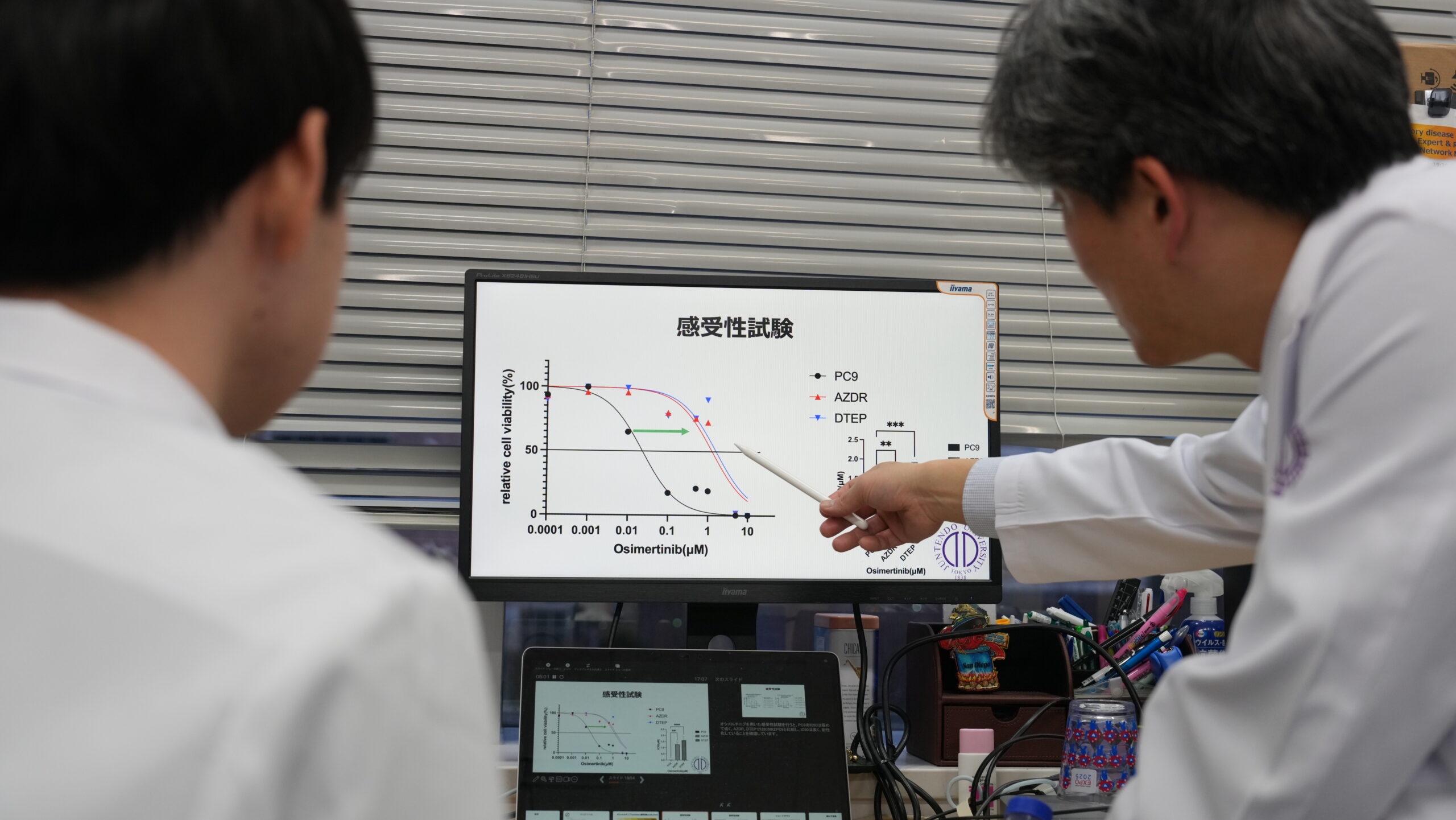

研究ではシングルセル解析を軸としてがん細胞を遺伝子学的に解析し、腫瘍内不均一性がどのように発現するのか、メカニズムの解明に取り組んでいます。ただし、抗がん剤耐性を説明するには、不均一性を明らかにするだけでは不十分です。それぞれの細胞がいかにして抗がん剤耐性を獲得するかを解明することも必要であり、そこでは遺伝子の塩基配列が変化せずに子孫や娘細胞に伝達される遺伝子発現調節機構である「エピジェネティック」の関与を想定しています。腫瘍内不均一性がどのように発現するのか、それぞれの細胞がいかにして抗がん剤耐性を獲得するのか。この2つの機序解明をターゲットとして、いずれは薬剤耐性の回避や解除、その先には新たな創薬に貢献する可能性を追求したいと考えています。

共同研究体制を確立して最先端技術を活用する

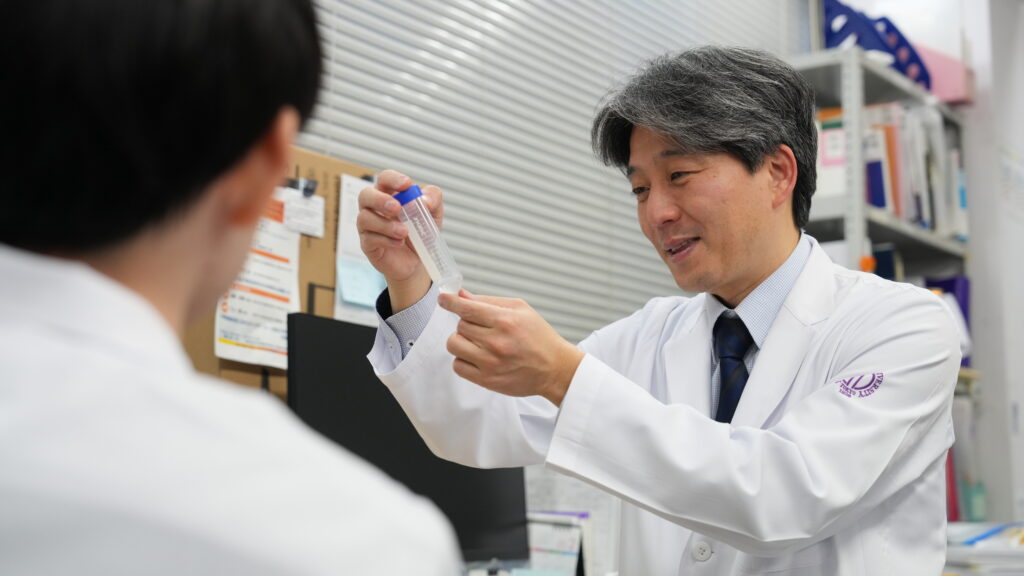

前述した次世代シークエンサーやシングルセル解析など、バイオインフォマティクスの技術は近年目覚ましい勢いで進化しています。腫瘍内不均一性の解明に取り組む研究者も数多く存在しているでしょう。そんな中で私の研究テーマの独自性となるのが、呼吸器内科医として専門としてきた肺がん、胸膜中皮腫、胸腺上皮性腫瘍といった胸部悪性腫瘍にターゲットを絞って研究を進めている点です。一言に腫瘍内不均一性といっても、不均一性の複雑さや発現しやすさはがんの種類によって異なります。なかでも私が取り組んでいる胸部悪性腫瘍は、検体の採取が難しいことが研究のハードルを高める要因のひとつ。呼吸器外科との連携をはじめとして、臨床の現場にも立つ私自身の強みや、基礎研究と臨床現場がしっかりと連携した順天堂の環境も、がん治療の最前線で研究を進められる重要な背景となっています。

また遺伝子解析を中心に、バイオインフォマティクスの最先端の技術を活用するうえでも、基礎研究に取り組む他の研究者とのつながりが大きな力となっています。医学研究において、バイオインフォマティクスがより重要な技術となる一方、その技術を専門とする研究者・技術者の数は絶対的に少ないのが現状です。最新技術の情報を獲得するための情報ネットワークを広げるためだけでなく、今回の研究では順天堂内の他の研究チームに加えて、外部の企業や研究プラットフォームとの連携も行っています。連携先の開拓は研究をスタートするために注力したポイントのひとつです。将来的に創薬の研究開発に至る場合はもちろん、外部との連携は研究の進捗を左右する重要な要素であり、これからも連携の幅を広げていけることが理想です。

未来に見据える肺がんの薬剤耐性の回避・解除

研究のターゲットとする胸部悪性腫瘍の中でも、最も罹患率、死亡率ともに高いのが肺がんです。実は肺がんは腫瘍内不均一性が非常に複雑なことが特徴。研究の進展とともに抗がん剤耐性の機序の解明が進めば、いずれ肺がんがもつ抗がん剤耐性の回避・解除に応用できる可能性も見えてくるかもしれません。

この研究の道のりは決して平坦なものではありませんが、新たな治療法の開発に直結するものであり、がんに苦しむ患者さんやご家族の未来を大きく変える可能性を秘めています。またその成果は、治療の選択肢を広げるだけでなく、患者さんのQOLの向上にもつながるはず。臨床の現場に立ちながら基礎研究を続ける立場において、いつか自分自身が見出した新たな治療法で臨床現場を大きく変えることができれば、そしてそれを自身の患者さんの治療に活用することができれば、医師・研究者としてそれほど大きな達成感はないでしょう。非常に大きな目標ではありますが、これからも臨床と基礎研究の両方に軸足を置きながら、研究成果の実現に向けて尽力していきます。

研究者Profile

田島 健

Ken Tajima

医学部呼吸器内科学講座

准教授

Researchmap