学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- 在学生

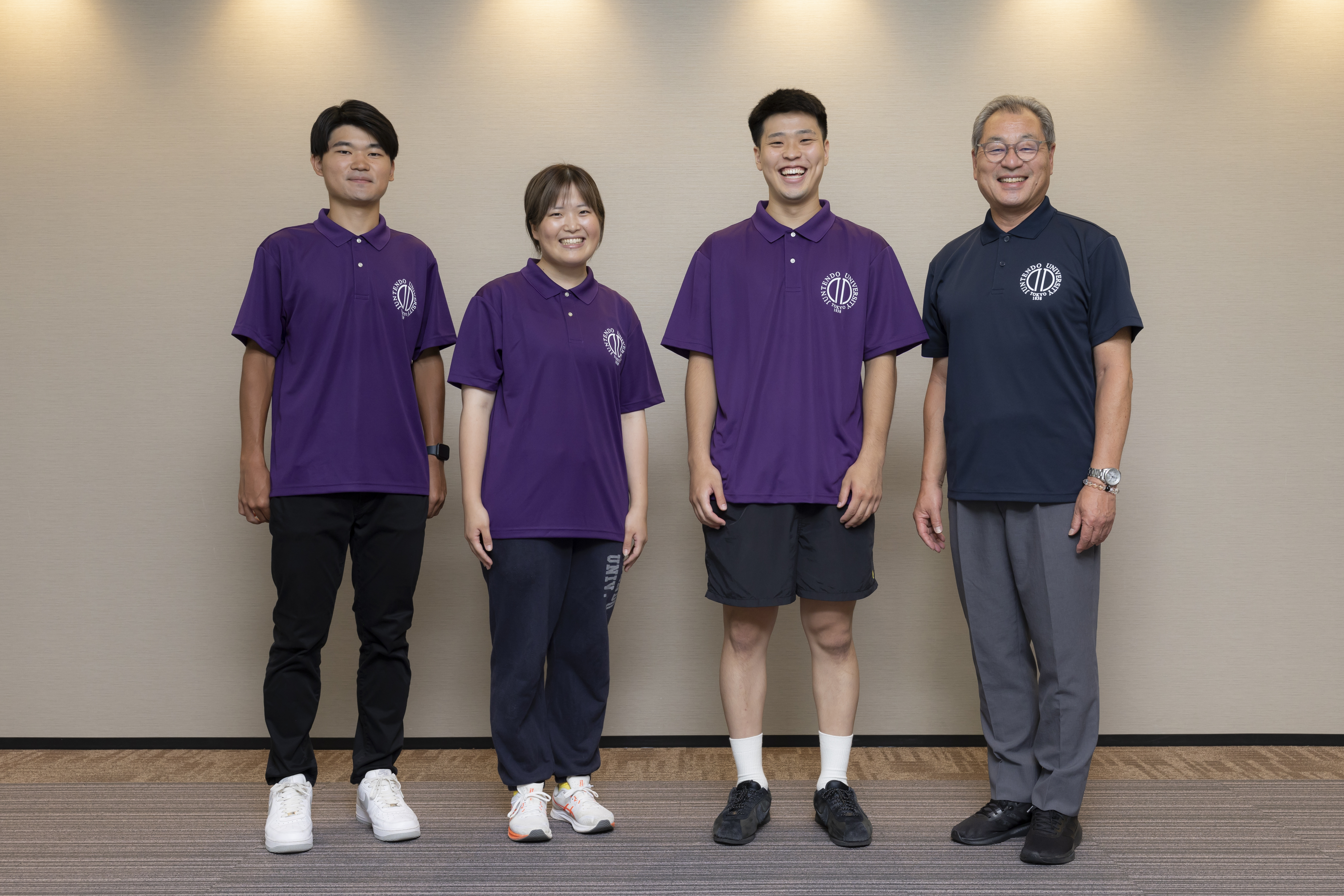

【座談会企画】在学生が語る「スポ健合格への道! 私たちの入試対策教えます」

スポーツ健康科学部には、自分の強みや得意科目を活かしてチャレンジすることができるさまざまな入試方式があります。その中でも12月までに実施される年内入試にスポットを当て、在学生の菊池真史さん、鈴木葵葉さん、河野総一郎さんの3人が、自分の体験をもとに入試対策についてお話しします。

※本記事は2024年8月のオープンキャンパスで行った「座談会企画」をもとに再構成したものです。記事の内容は座談会実施時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

座談会メンバープロフィール

(すずき あおば)

―順大を志望した理由は?

苅込:みなさんは年内入試で順天堂大学に合格されていますが、まずは順大を志望した理由と、いつごろ順大を志望することに決めたのかを教えてください。

菊池:順大を志望したのは、この大学の卒業生である高校時代の恩師の影響です。恩師の分かりやすい保健の授業や楽しい体育の授業、高度な専門知識に基づいた分かりやすい指導法にひかれて、私もその先生のような保健体育の教員になりたいと思い、志望しました。受験を決めたのは高校2年生の秋頃でした。

鈴木:大学選びの際、保健体育の教員免許が取得できることを最優先に考えていました。その中でも順大を志望したきっかけは、菊池さん同様、高校の体育の先生に対する憧れでした。また、インクルーシブ教育(障害がある子とない子がともに学ぶ教育)にとても興味があり、順大ではその分野を研究している尾高邦生先生の講義を受けられるという点にも魅力を感じました。志望した時期は、順大のオープンキャンパスに参加した高校3年生の夏休みごろです。

河野:今まで取り組んできた自転車競技やトライアスロンの指導者を将来の目標にしています。そのための学びの環境が整っていると感じ、高校2年生の冬に志望を決めました。順大には医学部があり、医科学的な観点から多くのことを学べる点や、3年次から専門的なコースを選択できる点もが魅力的でした。また、スポーツの練習環境が整っていて競技に打ち込めること、啓心寮での寮生活を通して人間的に成長できることなども、順大を志望した理由です。

―面接試験の対策は?

苅込:年内入試では面接試験がありますが、みなさんはどのような対策をして試験に臨みましたか。

菊池:自分なりの考えを持つことが大切だと考えていたので、日ごろからニュースに対して自分の考えや意見を持つように意識し、それをノートにまとめていました。そのおかげで、想定外の質問をされても対応できるようになりました。

菊池 真史さん

苅込:面接で問われることが多いのが志望理由だと思いますが、菊池さんは志望理由をどのように考え、回答の構成を組み立てましたか。

菊池:「順大でなければならない」と伝わる志望理由になっているかを意識しました。順大の先生方の名前や研究したいテーマを具体的に出し、自分が一番行きたいのは順大だということをアピールしました。

苅込:鈴木さんはいかがですか。

鈴木:とにかく自信を持って受け答えできるように、たくさん練習をしました。面接対策としておすすめしたいのは、話す内容を丸暗記するのではなく、自分が伝えたいキーワードに絞って覚える方法です。私の場合、面接練習を重ねるうちに、自分の回答の中で質問者が深掘りしたくなるキーワードが分かってきたので、その言葉については特にしっかり伝えられるようにしていました。

苅込:たしかに、文章で覚えてしまうと、緊張して言葉を一つでも忘れたら頭が真っ白になってしまうかもしれません。そうならないように鈴木さんは「こんな質問をされたら、これとこれは必ず答えよう」と項目を立てて覚えたわけですね。では志望動機はどのように構成しましたか。

鈴木:私も菊池さんと同様で、順大でなければならない理由をいくつか挙げていました。興味を持っている「インクルーシブ教育」や「特別支援学校の教員免許」といったキーワードを強調して、質問する先生方が「もっと話を聞いてみたい」と思うような構成を意識しました。

鈴木 葵葉さん

苅込:ありがとうございます。では河野さんはいかがですか。

河野:私は、まず自己アピールシートを作った上で、それに対してどんな質問をされるかを自分で予想し、回答を考えていきました。また、大学のパンフレットやホームページを詳しく見て、どんな質問が来ても対応できるように準備していました。

苅込:高校生の時から、大学についてしっかり調べて自分のものにしていた、ということですね。河野さんは志望動機をどのように作っていましたか。

河野:お二人と同じく、私も「なぜ順大でなければならないのか」という理由をいくつも考えて、その中から自分が特に伝えたい「学習面」「運動面」「大学入学後のプロセス」の3つに絞って話す内容を構成していきました。さらに、それぞれについて長々と話すのではなく、簡潔に伝えられるよう意識していました。

河野 総一郎さん

苅込:なるほど。みなさんの意見をまとめると、志望理由を考える時は、自分にとって「順大でなければできないこと」を探し出すことが大切だと分かりましたね。自分が順大のどんなところに魅力を感じているか、どんな学生生活を送りたいかを聞き手に伝わるようにまとめ、話せるようにしておくことが、面接対策のポイントになりそうですね。

―口頭試問、プレゼンテーションの対策は?

苅込:続いては、年内入試で行われる口頭試問とプレゼンテーションの対策についても、お聞きしていきたいと思います。鈴木さんと河野さんは口頭試問対策としてどんなことをしていましたか。

※試験科目については試験実施年度の学生募集要項をご確認ください。

入学試験の試験科目(

https://www.juntendo.ac.jp/admission/exam/nyushi/hss/outline/index.html

鈴木:高校の保健体育の教科書を読み込んで勉強していました。

河野:保健体育の教科書をもとに暗記ノートを作り、そこから家族や友達に問題を出してもらって覚えたことを定着させていました。

苅込:菊池さんと河野さんはプレゼンテーションがあったと思いますが、菊池さんはどんな準備をしていましたか。

菊池:私が受験した時は「豊かなスポーツライフについて」がテーマでした。インターネットや保健体育の教科書、書籍で調べて知識を深めるうちに、年代ごとにポイントとなる事柄があることが分かったので、発表は幼少期から老年期まで順を追って説明する構成にしました。また、ダラダラと話すのではなく、ポイントとなるキーワードを最初に示し、その後補足説明をすることで話にメリハリを付けました。

苅込:分かりやすいプレゼンにするために工夫したことはありますか。

菊池:興味を持って聞いてもらえるよう、訴えかけるような話し方や身振り手振りを意識していました。また、練習は毎回違う先生に見てもらい、一度聞いただけで伝わる発表になっているかをチェックしました。

苅込:ありがとうございます。河野さんはいかがでしょう。

河野:私は、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標から1つを取り上げ、その目標の達成に向けてスポーツが果たす役割をテーマにプレゼンテーションを行いました。SDGsに関する情報はたくさんあったのですが、プレゼンでは自分の考えをより多く伝えることが大切だと考え、自分の考えの根拠となる具体的な例やデータに絞って情報を入れ込みました。また、自分が取り組んできた自転車競技を軸にして、それに肉付けする形で原稿を作っていきました。

苅込:発表の構成で工夫したことはありますか。

河野:初めに自分が何を伝えたいかを短く話して、その具体的な根拠を3つに分けて作り、最後にまとめる形で構成しました。

苅込:今のお話の中に、自分の考えが伝わる発表をするためのヒントがたくさん含まれていたと思います。構成は、導入部分で興味を引き、内容を展開して、最後にまとめると伝わりやすいということが分かりましたね。それから、たくさんの人に聞いてもらって多様な意見をもらうこと、自分が本当に伝えたいことの軸をぶらさないことが大切だということも見えてきました。ぜひ参考にして試験の準備に役立ててほしいと思います。

―モチベーション維持のために意識したことは?

苅込:大学受験に向けて準備や勉強をしていると、途中で「もうだめなんじゃないか」とネガティブな気持ちになってしまうことは誰にでもあると思います。3人は、モチベーションを落とさないようにどんなことを意識していましたか。

菊池:順大を目指すきっかけになった恩師から、順大での学生生活や楽しかった経験を聞くことでモチベーションを保っていました。特に、全国チャンピオンや箱根駅伝を走っている選手と毎日一緒に過ごせる寮生活が楽しかった、というお話が印象的でした。

苅込:菊池さんは、高校3年生の冬までバスケットボール部の活動を続けていたと聞きました。部活と受験の両立も大変だったんじゃないですか。

菊池:はい、そうなんです。12月末にバスケの全国大会があり、それまでは部活の練習、総合型選抜の準備、一般入試の勉強の3つを並行してやっていました。精神的につらい時期もありましたが、恩師の話を聞き、自分も順大の環境で勉強したいという強い気持ちを持って気持ちを立て直しました。部活に時間を取られることを見越して、受験シーズンに入る前からコツコツ勉強していたことが、合格につながったのかなと思っています。

苅込:ありがとうございます。鈴木さんと河野さんはいかがでしょうか。

鈴木:順大のホームページなどを見て、入学後の自分の姿をイメージしてモチベーションを保っていました。合格したら高校ではできなかったボランティア活動ができる、教員になった時に役立つ経験ができる、と想像するとワクワクして、どうしても入りたいという気持ちが強くなりました。とにかく「私が合格しなきゃ誰が合格するの?」という強い気持ちで準備していました。

河野:私は、入学したらやりたいことをノートに書き出し、見える化してモチベーションを維持していました。その時ノートに書いていた目標の一つに「パリオリンピックを寮で仲間と観たい」というものがあります。実際、今年のパリオリンピックでは、同じ部屋のバスケ部の仲間とバスケの試合を、ハンドボール部の仲間とハンドボールの試合を観ることができて、すごく楽しかったですね。

―受験生へひと言メッセージを!

苅込:それでは最後に、これから自分の進路に向けて頑張っていく受験生に向けて、ひと言ずつメッセージをお願いします。

菊池:最後まで諦めないことが大切です! 私も部活と受験の両立で苦しい時期がありましたが、諦めずに挑戦したからこそ、合格という道につながったと思います。みなさんも最後まで諦めずに頑張ってください。

鈴木:受験期間中はいろいろな壁に直面しますが、周りの人の言葉に流されず、自分がやりたいことやこだわりを持ち続けてほしいです。自分を信じて強い気持ちで受験に挑んでください。皆さんの入学をお待ちしています!

河野:絶対に受かってやる!という強い気持ちが大切です。最後の最後まで努力して、諦めなかった人が合格を勝ち取ることができるのだと思います。つらい時もありますが、頑張ってください。応援しています。

苅込:ありがとうございます。パリオリンピックでは、たくさんの選手たちが「諦めずにやってきた」という言葉を残していましたよね。受験生のみなさんも、自分の進路や将来の目標に向かって最後まで挑戦し、自分の手で夢の実現をめざしてください。私たちもみなさんの頑張りを応援しています!

関連記事

座談会企画