変性タンパク質や異常オルガネラ(細胞小器官)を狙って分解する「選択的オートファジー」の研究に世界的な注目が集まっています。器官・細胞生理学の小松雅明教授は、世界に先駆けて「条件付きオートファジー欠損マウス」を創出し、この分野のトップランナーとして研究の発展に貢献してきました。最新の研究キーワードは、「液―液相分離」。小松教授にオートファジー研究の現状と今後の展望についてうかがいました。

オートファジーは自らのタンパク質を分解する「自食作用」

オートファジーとは、細胞が自らの不要になったタンパク質や損傷した細胞小器官を分解して、エネルギーとして再利用する機能です。2016年に当時、東京工業大学(現・東京科学大学)で研究をしていた大隅良典博士が「オートファジーの仕組みの解明」によってノーベル生理学・医学賞を受賞したことで、広く知られるようになりました。

私たちの身体は約38兆個の細胞でできていると言われており、そのすべてにオートファジー機能が備わっています。オートファジーは、いわば自らのタンパク質を分解処理する「自食作用」で、邪魔なものを日常的に排除することにより細胞内がクリーンに保たれています。機能としては、細胞小器官を含む細胞の一部を包む膜が現れて、オートファゴソームを形成し、さらにリソソームと融合することで細胞成分が分解されます。

オートファジー研究の歴史は古く、1960年代にはベルギーの生化学者クリスチャン・ド・デューブ博士が、膜ができてリソソームで分解するという機構を発見しています。ところが、細胞生物学や生化学においては、この現象に関わる遺伝子を同定しなければ仕組みを解明することができません。そのため、30年以上にわたり電子顕微鏡で観察するなどの形態学的な研究が続けられていました。

これを打破したのが、大隅良典先生の研究でした。1992年にパンを焼くときに用いる出芽酵母にもオートファジーが存在することを示し、オートファジーに必須のATG遺伝子群の同定に成功したのです。厳密に言うと、オートファゴソーム膜をつくり出すために必須となる十数種類の遺伝子を発見し、そこからオートファジー研究は飛躍的に発展していきます。

オートファジーには特定の基質群を分解する「選択性」がある

2000年代に入ると、ATG遺伝子を欠損させたノックアウトマウスがつくられ、基本的なオートファジーの働きが明らかにされます。例えば、オートファジーは絶食などで栄養飢餓状態になったとき、細胞の中のタンパク質を壊し、アミノ酸をつくり出してエネルギーにする「究極の生存戦略」であったことがわかります。さらに、栄養が十分にある状態でも常に低いレベルでオートファジーが働き、細胞内の新陳代謝を行う「恒常性維持」の機能を担っていることもわかりました。

2010年代に入ると、オートファジーが起こらない細胞には変性タンパク質や異常オルガネラが蓄積して、神経変性疾患やがんの原因になっていることも判明します。オートファジーと関連の深い神経変性疾患として知られているのがパーキンソン病です。原因遺伝子であるPINK1とPerkinは、異常なミトコンドリアを分解するオートファジーを起こし、ミトコンドリアの品質管理をしています。しかし、これが機能しなくなることで異常なミトコンドリアが蓄積され、パーキンソン病を引き起こすことが明らかにされました。

研究の進展によってわかってきたのが、オートファジーが変性タンパク質や異常オルガネラを狙って分解する「選択性」を持っていることです。つまり、前述のような疾患は、オートファジーによって「選択的」に代謝されるはずだった基質群が、残って蓄積することで発症している可能性があるのです。オートファジーには、「究極の生存戦略」と「恒常性の維持」という基本的な整理機能のほか、幹細胞の維持機構、老化制御、環境応答などの機能も担っています。これらの機能を担うメカニズムを解明するためには、この「選択的オートファジー」を理解することが不可欠だと考えられています。

世界に先駆けて「条件付きオートファジー欠損マウス」を創出

「選択的オートファジー」の機能を解明するため、私たちの研究チームは四半世紀にわたり遺伝子改変マウスを用いた病態生理学的解析を推進してきました。まず、2005年に世界に先駆けて、臓器ごとにオートファジー関連遺伝子のひとつであるATG7を欠損した「条件付きオートファジー欠損マウス」をつくり出すことに成功しました。これ以前に開発されたATG遺伝子を欠損させたマウスは、いわば「全身のオートファジー」をノックアウトするもので、詳細な解析ができないという課題がありました。私たちは、臓器ごとのノックアウトマウスを用いて、脳、肝臓といった臓器や細胞別にオートファジーとの関わりを調べ、オートファジーの抑制が、さまざまな疾患の原因になっていることを明らかにしてきたのです。

「選択的オートファジー」の機能解明において、重要な鍵を握るのが、「p62」と呼ばれる細胞内タンパク質です。オートファジー機能によって分解されるべき変性タンパク質や異常オルガネラには、ユビキチンと呼ばれる分子が付加されます。私たちは、変性によってユビキチン化したタンパク質とp62の関係に着目しました。

まず、2005年の研究でATG7を欠損したマウスの幹細胞にユビキチン化タンパク質凝集体が蓄積し、肝障害が引き起こされることを確認。翌2006年には、同様の実験でオートファジーをノックアウトしたマウスの神経細胞に、神経変性疾患が引き起こされることも確認しました。そして、2007年にはATG7を欠損したマウスの幹細胞や神経細胞に蓄積するユビキチン化タンパク質凝集体の形成に、p62が関与していることを明らかにしています。

キーワードは「液滴」と「液―液相分離」

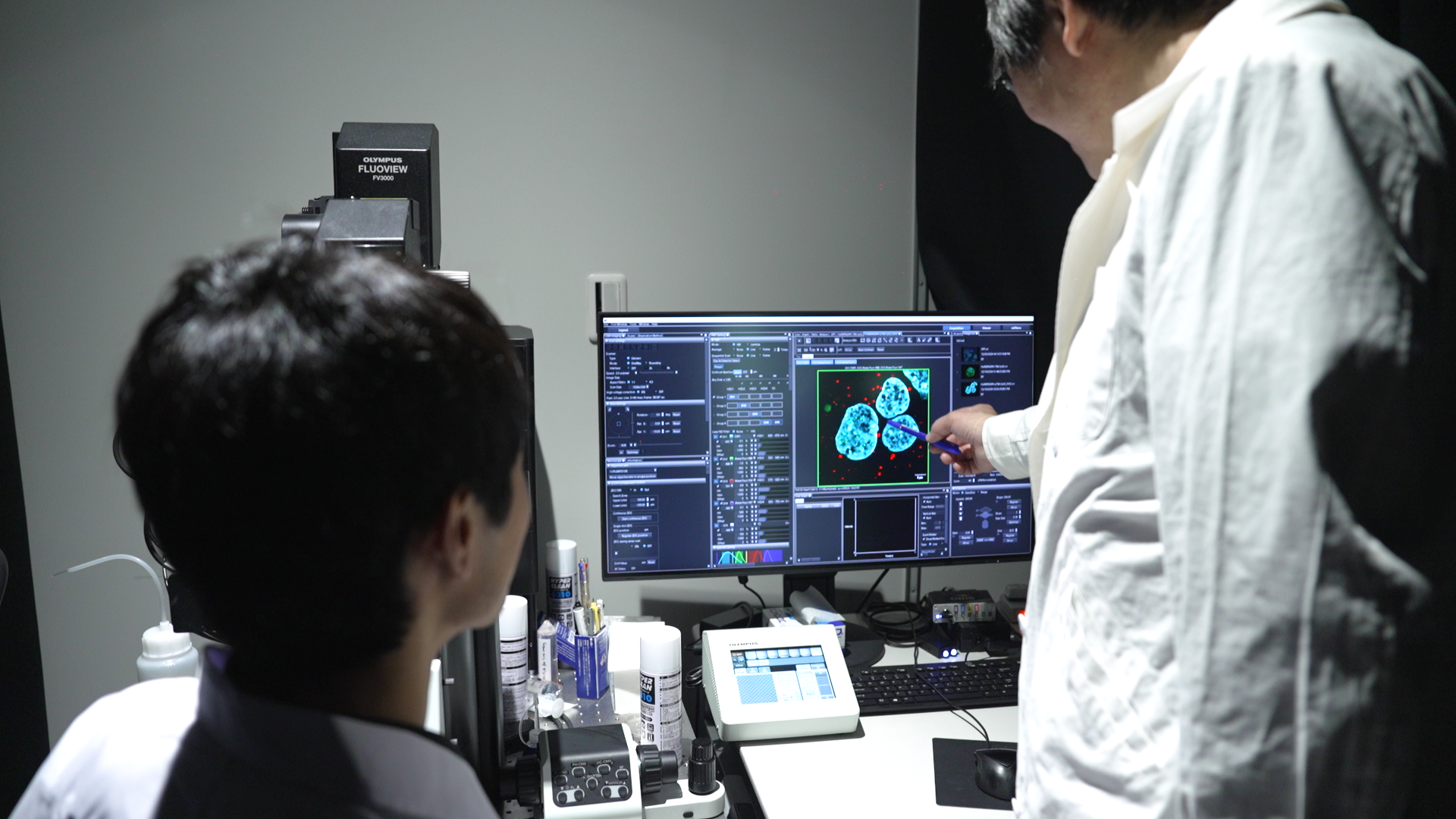

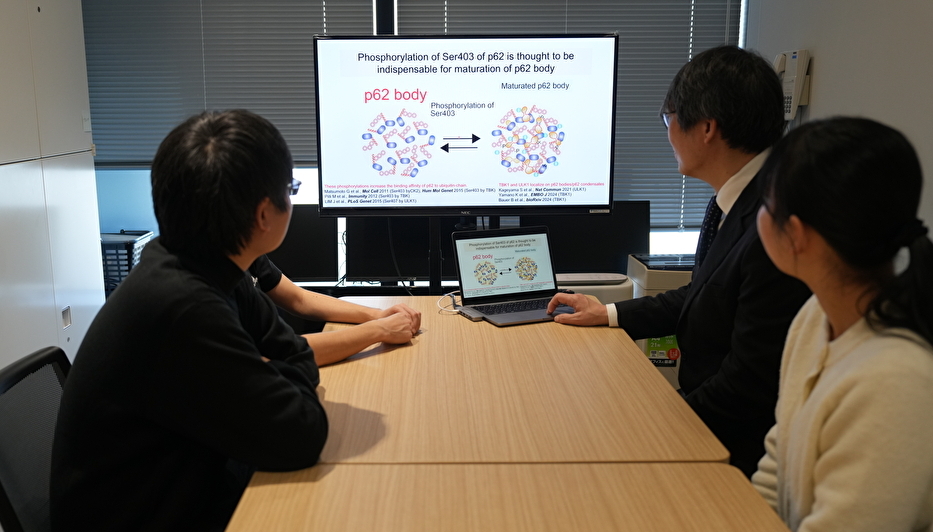

このユビキチン化タンパク質凝集体は、「細胞膜に濃縮される」とともに「液体の性質からゲル状の性質に変換される」必要があると考えられています。この濃縮とゲル化の鍵を握るのが、まさに細胞内タンパク質p62です。私たちはさまざまなストレス応答実験によって、細胞内にp62 bodyと呼ばれる「液滴」が生じることを見出しました。

研究キーワードは「液滴」と「液―液相分離」です。まず、液滴とは、その名の通り液体のような性質を備えた構造体で、その内部は流動性と生化学反応が維持されている可逆的な性質を持ちます。この液滴は、分子の濃度が特定の域に達すると「液―液相分離」が起こり、類似成分が集まって凝縮し、反応の速度を上げたり、望ましくない分子を隔離したりできるようになることが知られています。水とサラダオイルを混ぜると油滴が集まる現象と同じことが細胞の中でも起こっていると考えてください。

細胞の中には、ストレス顆粒、生殖顆粒など多数の液滴が存在しており、それらの作用により細胞は環境変化などの外的要因による変化を回避することができます。さらに、液滴の形成異常や分解異常による凝集化・ゲル化が、神経変性疾患やがんの発症に関与していることもわかっています。

話を「選択的オートファジー」に戻すと、変性したユビキチン化タンパク質はp62と結合することで、液―液相分離が起こり、液滴であるp62 bodyに取り込まれます。そして、ユビキチン化タンパク質を大量に含んだp62 bodyは、物性変化を伴って最終的に「選択的オートファジー」によって、分解されることを私たちは実験で明らかにしようとしています。つまり、液―液相分離によって形成されたp62 bodyが、オートファジーと「協奏」することで、細胞内の恒常性維持に貢献するメカニズムを解明することがこの研究の目的です。

次世代のオートファジー研究者を育成する

またこの研究プロジェクトは、順天堂大学が先導してきたオートファジー研究のノウハウを用いて、若手研究者を育成し、新たなステージに押し上げる国際研究拠点を形成するというミッションも担っています。世界を先導するオートファジー研究の国内外6グループに、バイオイメージングを専門とする2グループ、血液がんや神経変性疾患を専門とする臨床3グループを加え、オートファジーによる細胞内の恒常性維持のメカニズム解明および破綻時の病態発症機序の解明を行っていきます。

研究チームは、国内では順天堂大学のほか、北海道大学、東京科学大学が参画し、さらに中国、イギリス、アメリカの研究チームも参加しています。この研究チームの中で、若手研究者に積極的に留学なども経験してもらい、オートファジー研究の第一線で活躍するエキスパートを育成したいと考えています。

臨床と連携して革新的手法で「選択的オートファジー」の謎に迫る

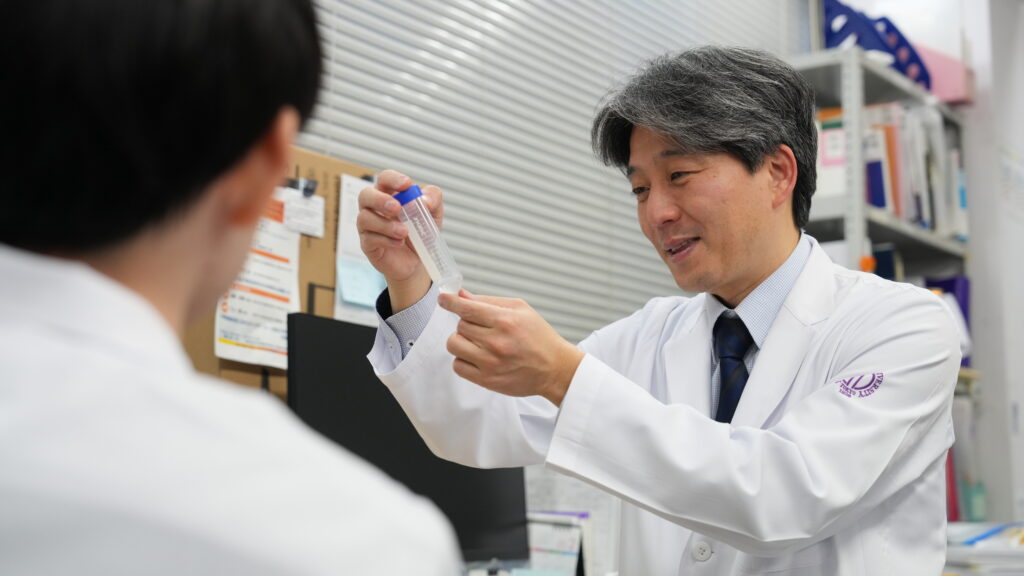

今後の研究目標は、実直に「選択的オートファジー」の機能を解明していくことです。それが、私のような基礎研究者の使命だと考えています。具体的には、独自に開発したp62 bodyを精製できる革新的手法と「選択的オートファジー」の阻害方法を駆使して、各種ストレスに応じたp62 bodyの新規構成因子を網羅的に探索していきます。同時に、研究プロジェクトの臨床メンバーと共同で、p62 bodyの形成や分解異常がその発症に関わると考えられている肝疾患に注目し、複数の肝疾患マウス、ヒト三次元肝胚芽オルガノイド、ヒト肝疾患検体を用いて、p62 bodyの動態を検証していく計画です。

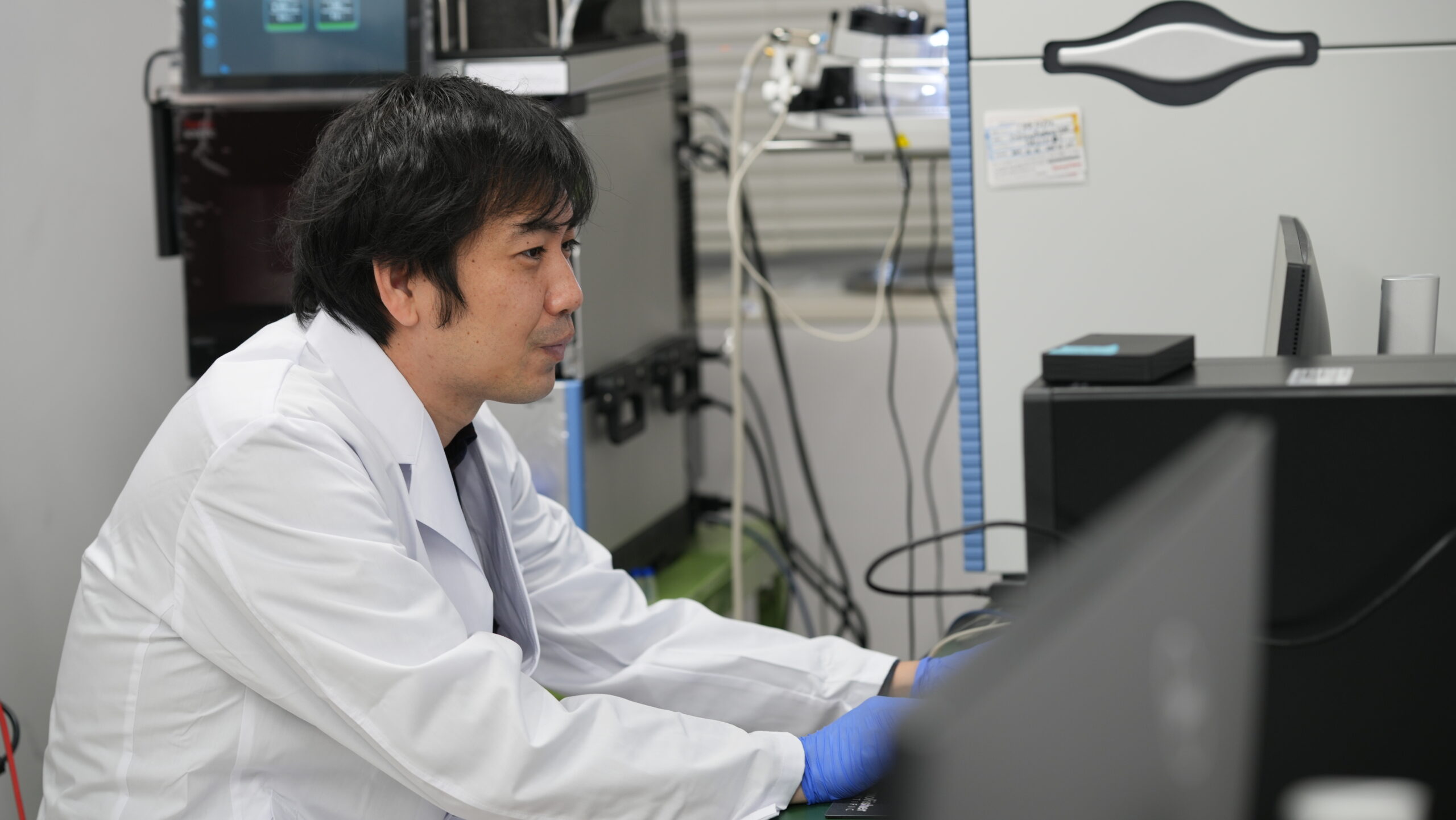

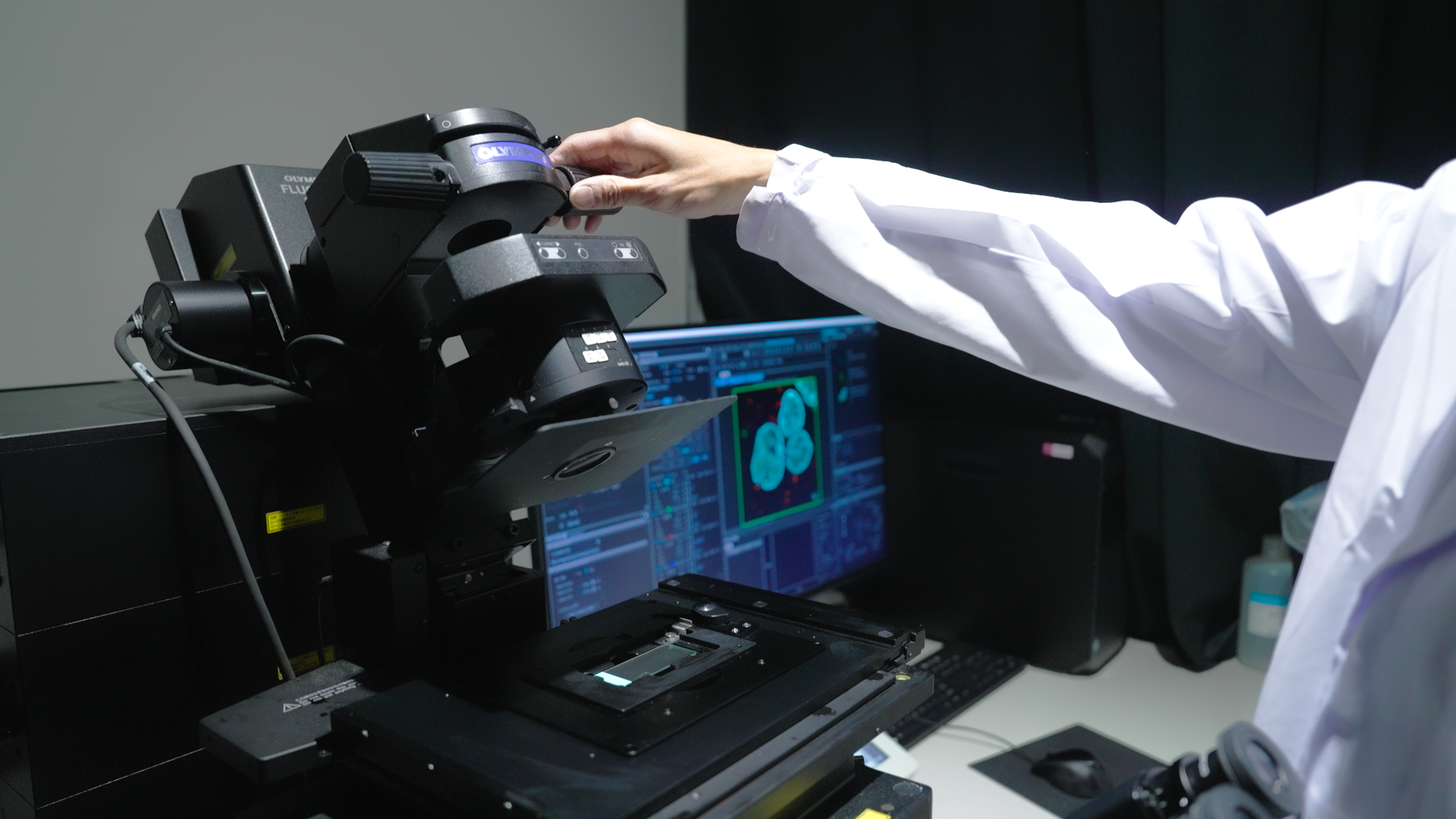

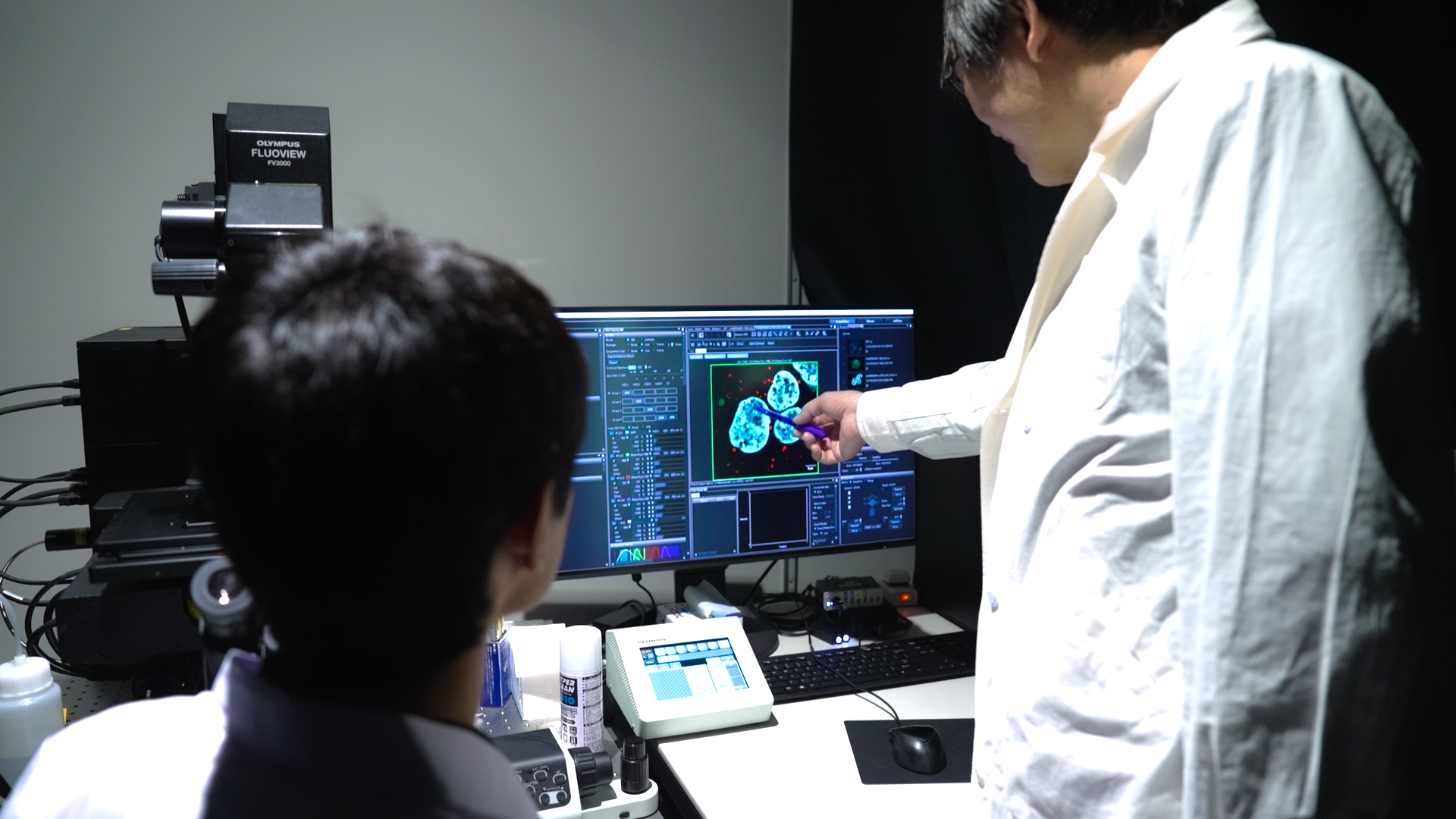

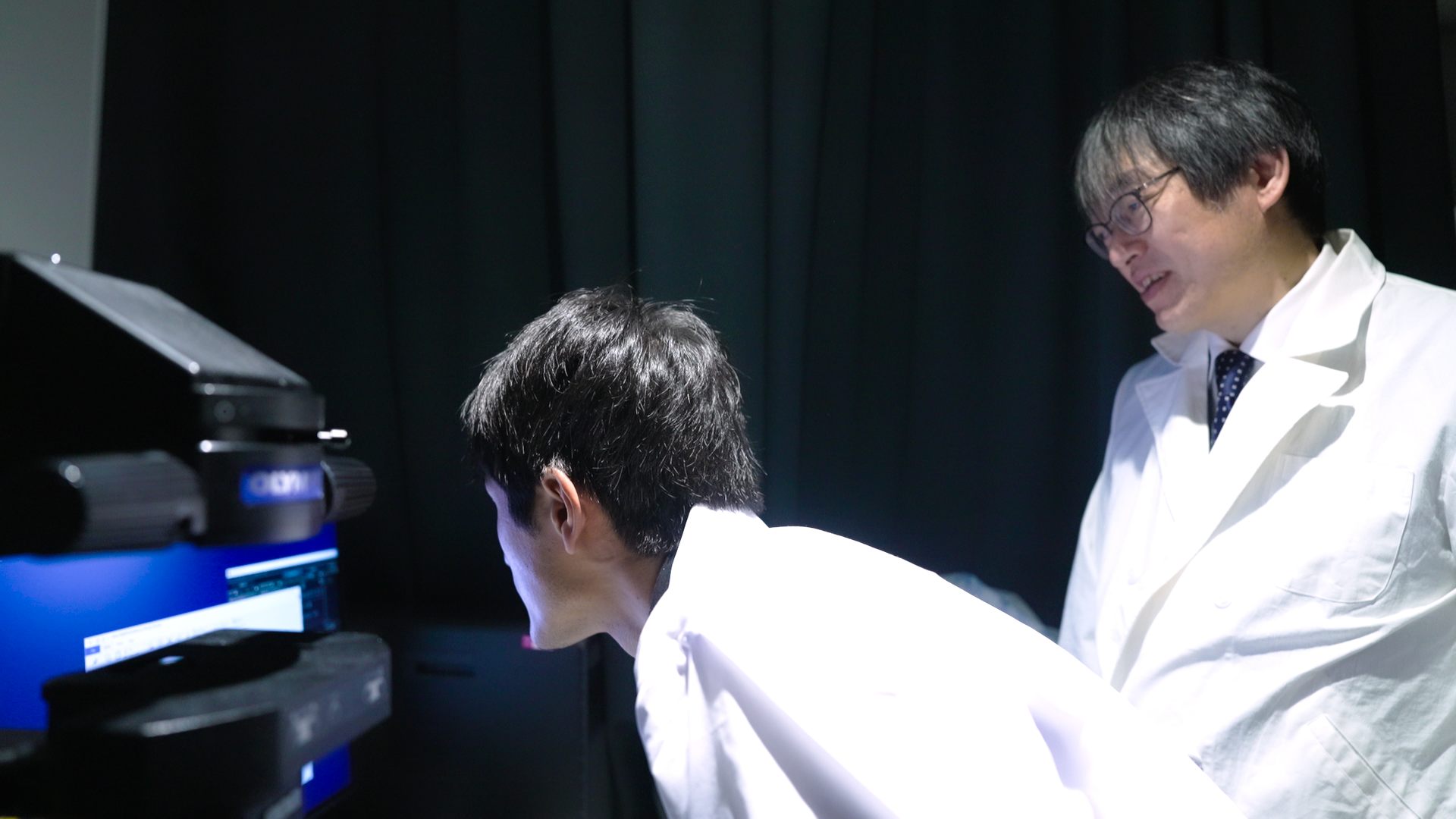

順天堂大学は、こうした基礎研究に対してポジティブなマインドを持つ臨床医が多く、研究対象である肝疾患の臨床例も多いことから、最適な研究環境だと感じています。現在は、学内に高度な質量分析器を配備したオートファジーリサーチセンターがあるほか、最新鋭の超解像顕微鏡、電子顕微鏡が利用できるイメージングセンターも形態学的にはたいへんありがたい存在です。

人材面、設備面のリソースをフル活用しながら、「選択的オートファジー」の機能解明とこの分野の次世代研究者育成に取り組んでいきます。

研究者Profile

小松 雅明

Masaaki Komatsu

大学院医学研究科器官・細胞生理学

教授

Researchmap