高齢化が進む現代社会において、糖尿病やアルツハイマー病など加齢関連疾患の新たな治療法開発に、世界中の注目が集まっています。順天堂大学大学院医学研究科循環器内科の南野徹教授らの研究グループは、加齢関連疾患の発症因子として、「老化細胞」に着目。2021年に老化細胞除去ワクチンの開発に成功し、Nature Aging誌オンライン版に論文を発表しました。ここから世界的に注目が集まり、各国で老化細胞除去治療の研究開発が進められています。この分野で世界をリードする南野教授に話を伺いました。

Nature Aging誌オンライン版に成果論文を発表

生活習慣病やアルツハイマー病などの加齢関連疾患が発症・進展する原因のひとつとして、加齢や肥満による代謝ストレスが挙げられます。しかし、その関連を裏付ける仕組みはよくわかっていません。私たちの研究グループでは、これまで30年以上にわたり、「老化細胞」をキーワードに加齢関連疾患の発症メカニズムについて研究を続けてきました。そして、加齢やストレスによって、組織に「老化細胞」が蓄積し、それによって引き起こされる慢性炎症が、加齢関連疾患の発症・進展に深く関与していることを明らかにしてきました。

2021年12月に、Nature Aging誌オンライン版に発表した「GPNMBを標的とした老化細胞除去ワクチンの開発」に関する論文は、国内外でたいへん大きな反響をいただきました。これにより、海外のベンチャーキャピタルなどから研究支援に関する多数のオファーが届いた一方で、老化細胞研究に新規参入する研究者も増え、ワクチンや除去薬の開発競争は激化しています。

ここでは、老化細胞除去ワクチン開発の現状、並行して進む老化細胞除去薬の開発、さらに、細胞老化研究のためのガイドラインの作成について、ご報告します。

ペプチドワクチンとRNAワクチンを両軸で開発

これまでの研究により、蓄積した老化細胞を除去することで、加齢関連疾患における病的な老化形質を改善できることがわかっています。老化細胞を選択的に除去する方法は、「セノリシス」と呼ばれており、これまでの数々の老化細胞除去薬が開発されてきました。しかし、これらは抗がん剤として使用されているものが多く、副作用の懸念があります。そこで、ワクチンによって、セノリシスを実現しようと考え、開発したのが、「GPNMBを標的とした老化細胞除去ワクチン」でした。

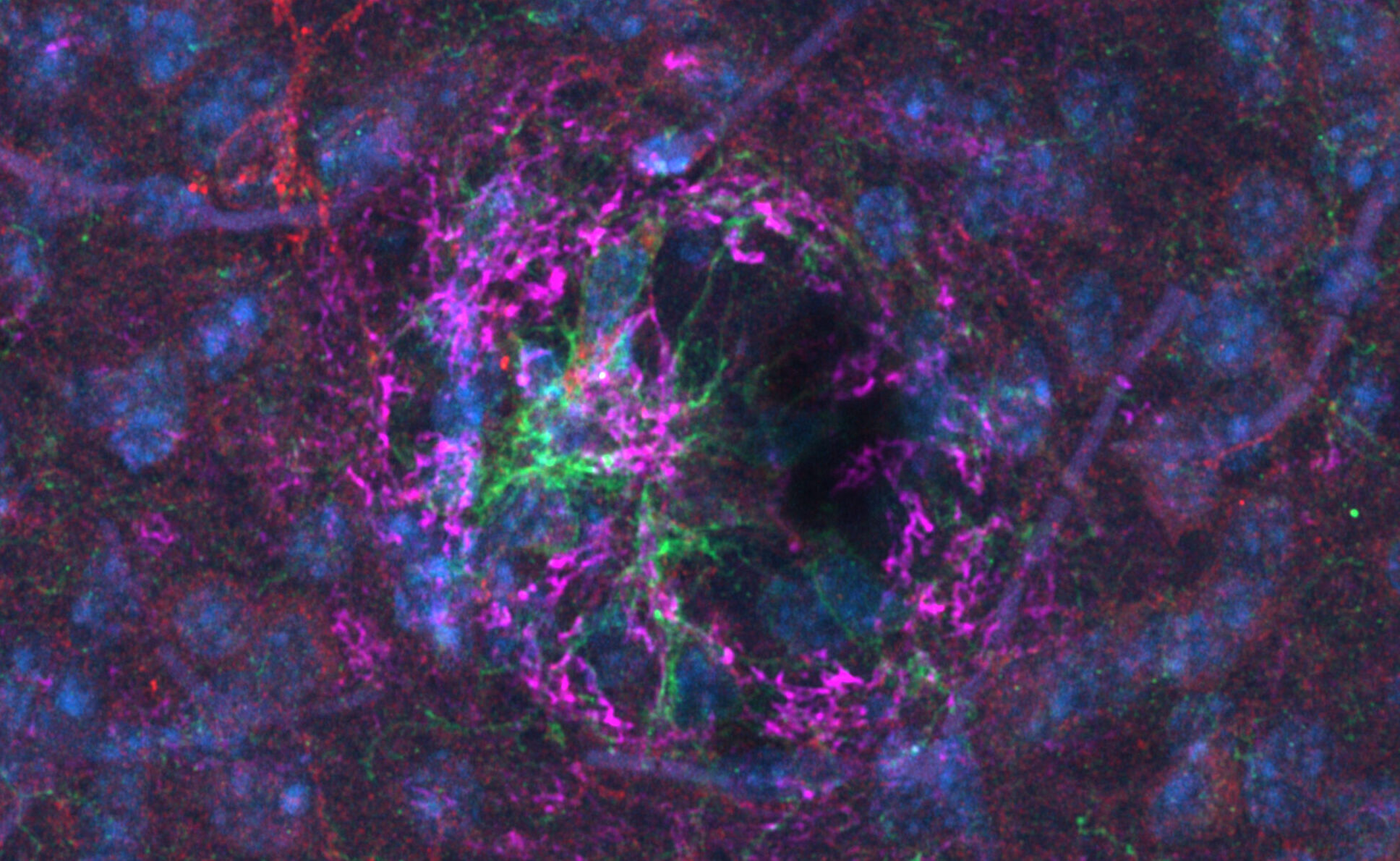

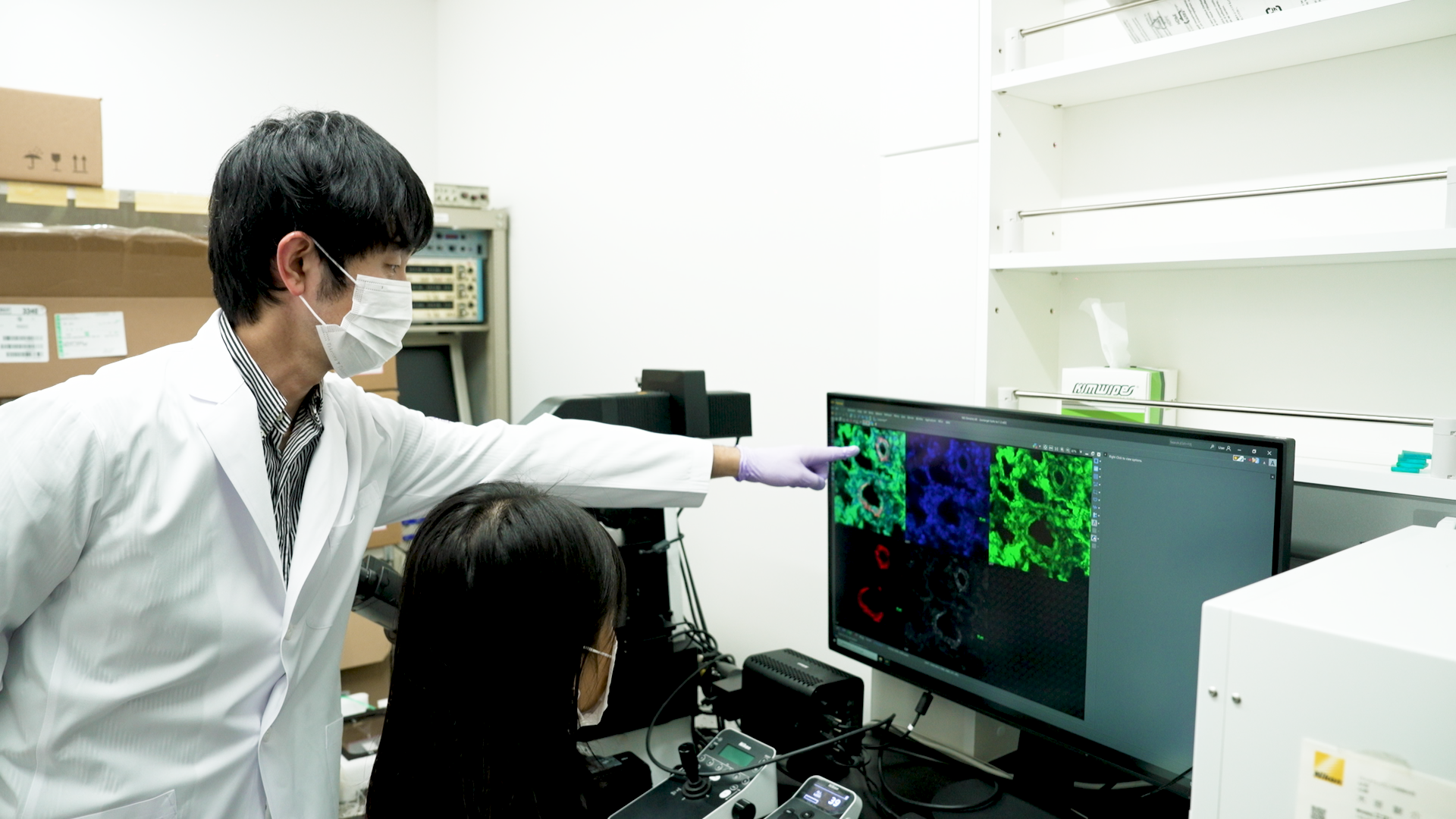

GPNMB は、Glycoprotein non-metastatic melanoma Bという分子で、老化細胞に特異的に発現する老化抗原になります。抗原とは、病原菌やウイルスなど(ここでは老化細胞)に対して免疫応答を引き起こす目印となる分子と考えてください。私たちは、老化したヒト血管内皮細胞の遺伝子情報を網羅的に解析し、老化抗原GPNMBを同定しました。

老化細胞除去ワクチンの正体は、GPNMBたんぱく質の配列の一部であるペプチドです。このペプチドを投与することにより、老化抗原GPNMBに結合し免疫応答により老化細胞を除去することができる抗体を体内で作ることができます。これは、がんペプチドワクチンと同じ仕組みと考えていただければいいでしょう。

このワクチンを肥満状態のマウスに接種したところ、肥満に伴って内臓脂肪に蓄積した老化細胞が除去され、脂肪組織における慢性炎症が改善することで、糖代謝異常の改善が得られることがわかりました。また早老症モデルマウスに対するワクチン接種では、寿命の延長効果が確認され、さらに、既存の老化細胞除去薬との比較実験では、老化細胞除去ワクチンの副作用が少ないことも確認できました。

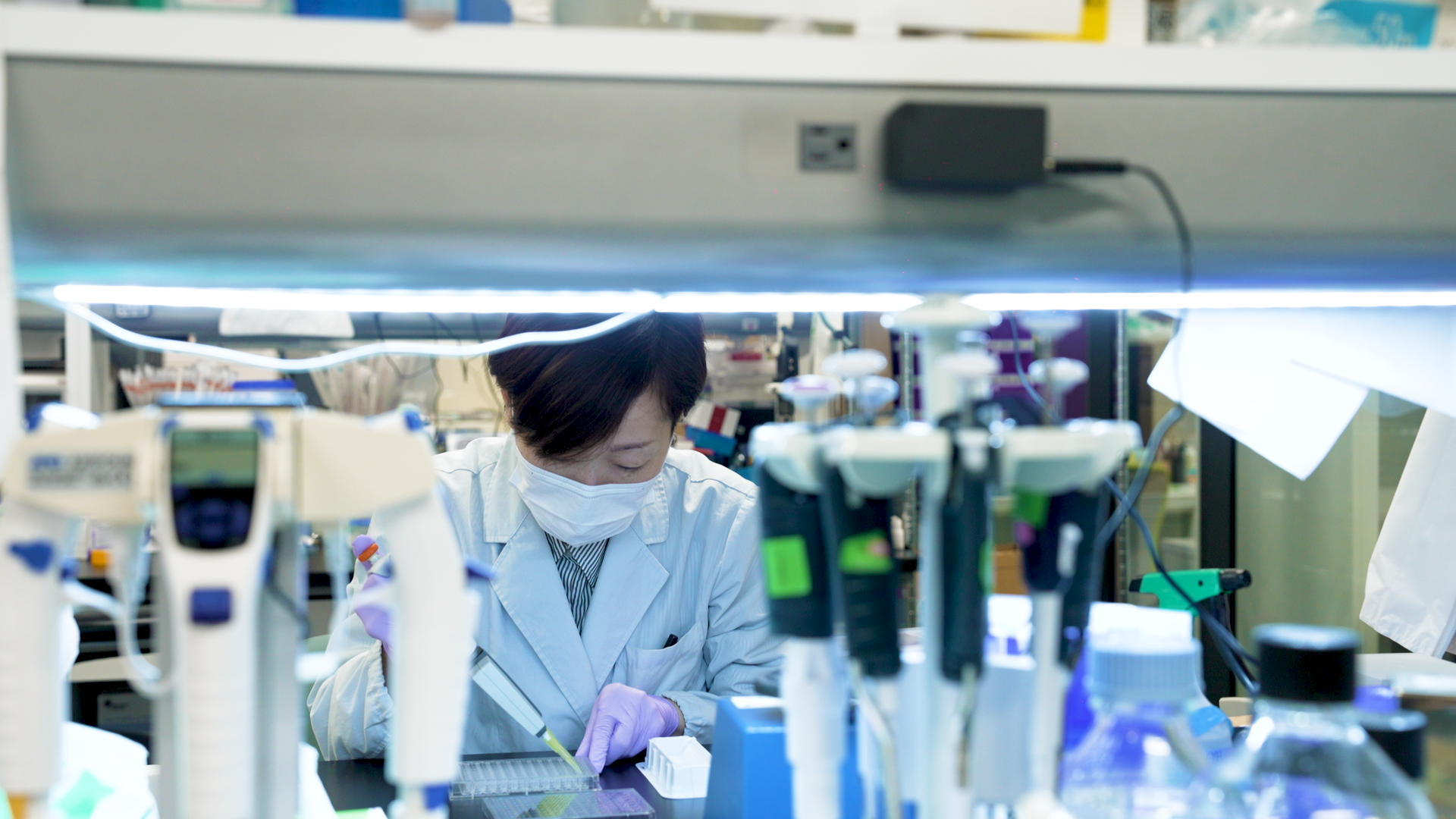

最近は、これらと並行して、老化細胞除去を目的としたRNAワクチンの開発も行っています。新型コロナウイルス感染拡大後、世界のワクチン開発のトレンドは、RNAワクチンに移っています。現在は、(ヒトの老化細胞を持つ)ヒト化マウスを用いてRNAワクチンの実験を進めています。仕組みとしては、がん治療を目的としたRNAワクチンと同様で、免疫の力で老化細胞を除去するものになります。

SGLT2阻害薬の老化細胞除去薬としての作用を発見

老化細胞除去ワクチンだけでなく、老化細胞除去薬でも新たな研究が進んでいます。私たちの研究グループは、糖尿病の治療薬であるSGLT2阻害薬(*1)が、老化細胞除去薬として作用することをマウス実験で明らかにしました。前述の通り、既存の老化細胞除去薬は、抗がん剤として使われているものが多く、副作用の懸念がありますが、SGLT2阻害薬を使った老化細胞除去が可能になれば、この課題をクリアできる可能性があります。

以前より、カロリー制限によって、ヒトの寿命が延長することはよく知られています。マウスを使った実験では、カロリー制限によって寿命が延長した個体で、加齢に伴う老化細胞の蓄積が抑制されていることも確認されていました。そこで、私たちの研究グループは、糖尿病治療薬であるSGLT2阻害薬に着目。尿への糖の排出を促進し、血糖を低下させる薬効によって、カロリー制限と同じ状態となり、老化細胞の蓄積を抑制し、その除去が促進されるのではないかと考えたのです。

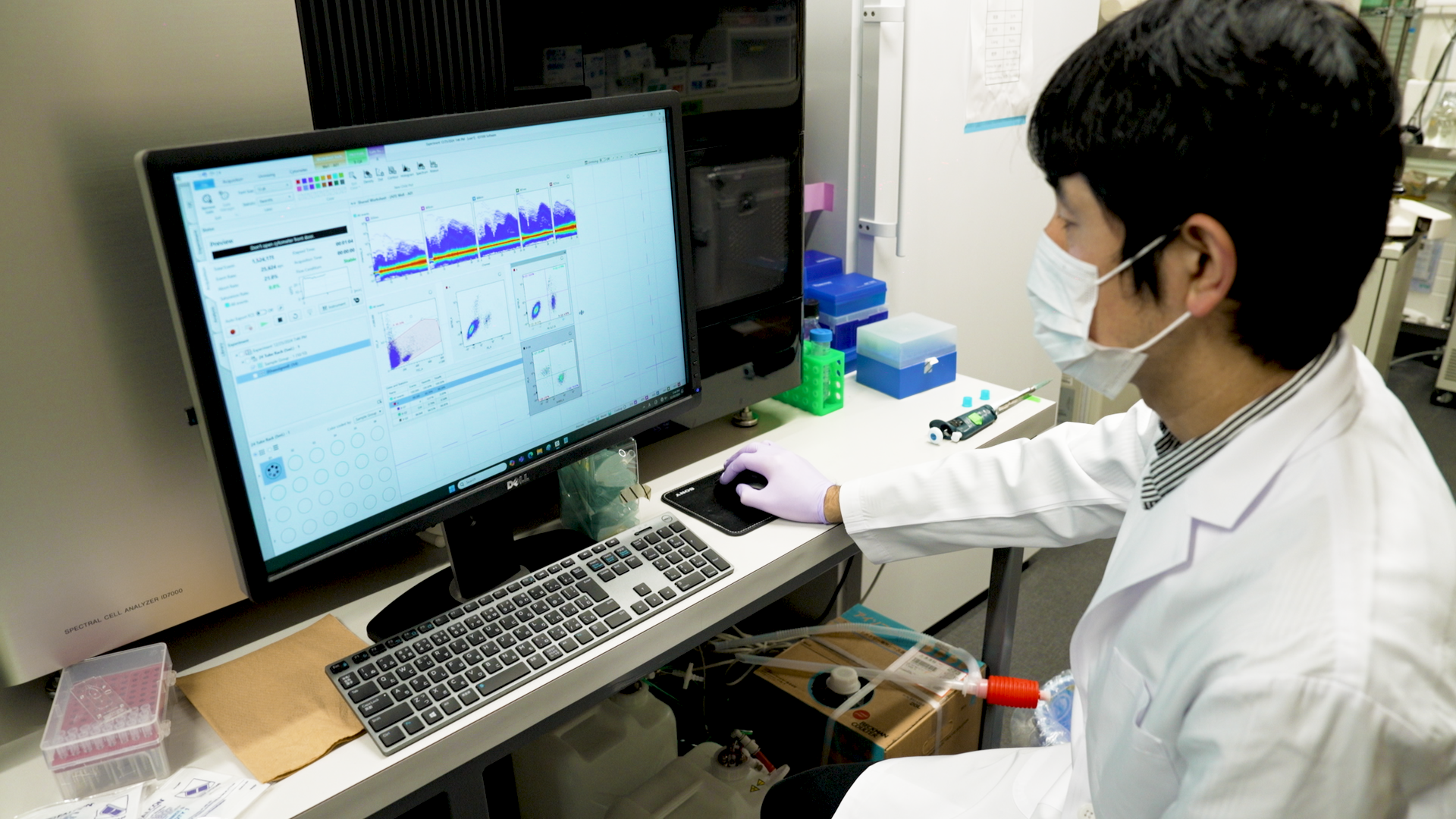

まず、高脂肪食によって肥満させたマウスにSGLT2阻害薬を投与したところ、内臓脂肪に蓄積した老化細胞が除去されるとともに内臓脂肪の炎症が改善し、糖代謝異常やインスリン抵抗性の改善がみられました。そこで、その作用機序を明らかにするために代謝物の網羅的解析を行ったところ、SGLT2阻害薬によって、リン酸化酵素AMPK(*2)を活性化させる「AICAR」という代謝物が増加していることがわかりました。

増加したAICARは、老化細胞のAMPKを活性化し、さらに免疫チェックポイント分子PD-L1(*3)を抑制することで、老化細胞除去を促進していることが明らかとなりました。PD-L1は本来、免疫細胞の働きを抑制する効果があります。つまり、PD-L1の抑制が、免疫細胞を活性化することによって、老化細胞除去を促進していると考えることができます。

SGLT2阻害薬の投与によって、加齢に伴うフレイルの改善、早老症マウスの寿命の延長なども確認できました。今後は、新規老化細胞除去薬としてアルツハイマー病を含むさまざまな加齢関連疾患での検証やヒトへの臨床応用が期待されます。

老化細胞研究のためのガイドラインを作成

最後に「老化細胞研究のためのガイドライン作成」について。2021年12月のNature Aging誌オンライン版での論文発表後、細胞老化研究の新規参入が増え、論文査読の際に同じようなチェックが入る事例が多くなっていました。そこで、私たちの研究グループは、欧州老化生物学研究所のマルコ・デマリア博士、ルートヴィヒ・ボルツマン外傷学研究所のヨハネス・グリラーリ博士、同研究所のミコライ・オグロドニク博士らをはじめとするこの分野の世界的トップリーダーらと共同で、細胞老化研究を広く一般の研究者が適切に行うことを目的としたガイドラインを作成しました。

このガイドラインは、組織内の自然な環境で老化細胞を研究するために必要なマーカーと技術について、統一されたツールセットを提供するものです。今後の新しい展開として、マウス以外の生物における細胞老化研究やオミックス解析、人工知能を用いた解析などの研究にも言及しています。これに基づき多くの研究者が適切に実験や評価を行うことで、老化細胞に関する研究人口が増え、研究自体も活性化されることを期待しています。本論文はCell誌のオンライン版に2024年8月8日付で公開されました。

大学発ベンチャー企業を創設する計画も始動

一連の研究は、超高齢社会を迎える日本において、老化細胞の選択的除去に着眼した臨床研究により、これまで治療が難しかった加齢関連疾患に対する新規治療法を確立することを目指すものです。モデルマウスの実験において、老化細胞除去治療が有効であることが証明されている疾患は、動脈硬化性疾患、糖尿病、心不全、呼吸器疾患に加え、アルツハイマー病、サルコペニア、フレイルといった「アンメットメディカルニーズ」の高いものが含まれます。

老化細胞除去ワクチンに関しては、ペプチドワクチンとRNAワクチンの研究を並行して進めていきます。また、SGLT2阻害薬をベースとした新規老化細胞除去薬に関しては、順天堂医院ほか附属病院とのネットワークを駆使して、早期の臨床応用を目指します。現在は、老化細胞除去治療の社会的意義に共感してくださる海外のベンチャーキャピタルなどから外部資金を調達し、大学発ベンチャー企業を設立する計画も始動しています。

<用語解説>

*1:SGLT2阻害薬: SGLT2は腎臓の近位尿細管に局在するナトリウムグルコース共輸送体。その阻害によって糖質を尿へ排出するため、糖尿病の治療薬として使用されている。

*2:AMPK:細胞内のエネルギーが不足すると活性化するリン酸化酵素。AMPやその類似代謝産物であるAICARによって活性化される。

*3:PD-L1: 細胞の表面に発現しているタンパク質で、免疫細胞であるT細胞の表面にあるPD-1と呼ばれるタンパク質に結合し、免疫細胞の働きを抑制して「攻撃をしないように」と免疫の働きにブレーキをかける役割をしている。

研究者Profile

南野 徹

Toru Minamino

大学院医学研究科循環器内科学

教授

関連記事「老化細胞除去ワクチンを開発し加齢関連疾患の治療に役立てる」

Researchmap