学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- スポーツ健康科学研究科

- 在学生

2年前、あの座談会で語った夢と今—研究と向き合った日々の先に ~VRスポーツにおけるアバターの性別はジェンダーステレオタイプを変容させるか?~

博士前期課程2年

渡部 宙 さん

2年前に開催された2つのテーマの座談会「スポ健で見つけた私の学び 卒業研究を振り返る」と「学部生から修士課程に向けて&私たちがスポ健を選んだ理由」では、学部時代に取り組んだ卒業研究を振り返りながら、修士課程への期待や不安、そして自身の学びをどのように深めていきたいかを5名の学生が語ってくれました。

彼らが修士課程の2年間でどのような研究に取り組み、どのような成長を遂げたのかを、一人ひとりのストーリーとしてお届けします。

連載最終回となる第5回は、科学コミュニケーション研究室でヒューマンコンピューターインタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)や社会心理学を専門に研究した渡部 宙さんの歩みを紹介します。

学部時代には、「社会課題の解決に向けたバーチャル空間デザインにデザイン人間工学アプローチは有効か?」をテーマに卒業研究を行い、バーチャル空間が社会に与える影響について探究しました。

修士課程では、さらにこの関心を発展させ、「VRスポーツにおけるアバターの性別はジェンダーステレオタイプを変容させるか?」をテーマに研究を進めました。

―修士課程で取り組んだ研究について教えてください

私は、VR技術を活用した新しいスポーツの可能性について研究しました。特に、「身体拡張テクノロジー」がスポーツのあり方やプレイヤーの体験にどのような変化をもたらすのかに着目しました。

身体拡張テクノロジーとは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)をはじめ、ロボティクスやAIといった工学技術を活用し、人間の身体能力や知覚を補完・向上させる技術を指します。運動能力の向上や感覚の強化、新たな知覚体験の創出が可能となります。これらの技術をスポーツに応用することで、身体能力の違いを補完したり、新たな運動体験を生み出したりする可能性があります。

本研究では、VRスポーツにおけるプレイヤーの動作や認知の変化、そして競技の公平性やジェンダー観にどのような影響を与えるのかを実験的に検証しました。単なる仮想空間でのスポーツ体験ではなく、テクノロジーによって身体の感覚や動作が拡張されたとき、人々のスポーツに対する認識がどう変わるのかという観点から、実践的な研究を行いました。

―修士論文について教えてください

修士論文のタイトルは「VRスポーツにおけるアバターの性別はジェンダーステレオタイプを変容させるか?」です。VRスポーツでは、プレイヤーはアバターを使用することで、実際の性別とは異なる性別でプレイすることが可能になります。本研究では、この「性別の入れ替わり錯覚」がスポーツに対するジェンダーステレオタイプにどのような影響を与えるのかを検討しました。実験を通じて、VRスポーツをプレイする際のアバターの性別が、プレイヤーの意識や認識にどのような変化をもたらすのかを分析しました。

結果として、本研究の実験条件下では、VRスポーツにおけるアバターの性別変更自体がジェンダーステレオタイプを明確に変容させるとはいえませんでした。今後、より多様な対象者を募り、実験条件を精査することで、新たな知見が得られる可能性があります。一方で、参加者のスポーツに対するジェンダー観が影響を与えており、特にスポーツを「男性的」と認識していた参加者ほど、VR体験後にステレオタイプが緩和される傾向が見られました。

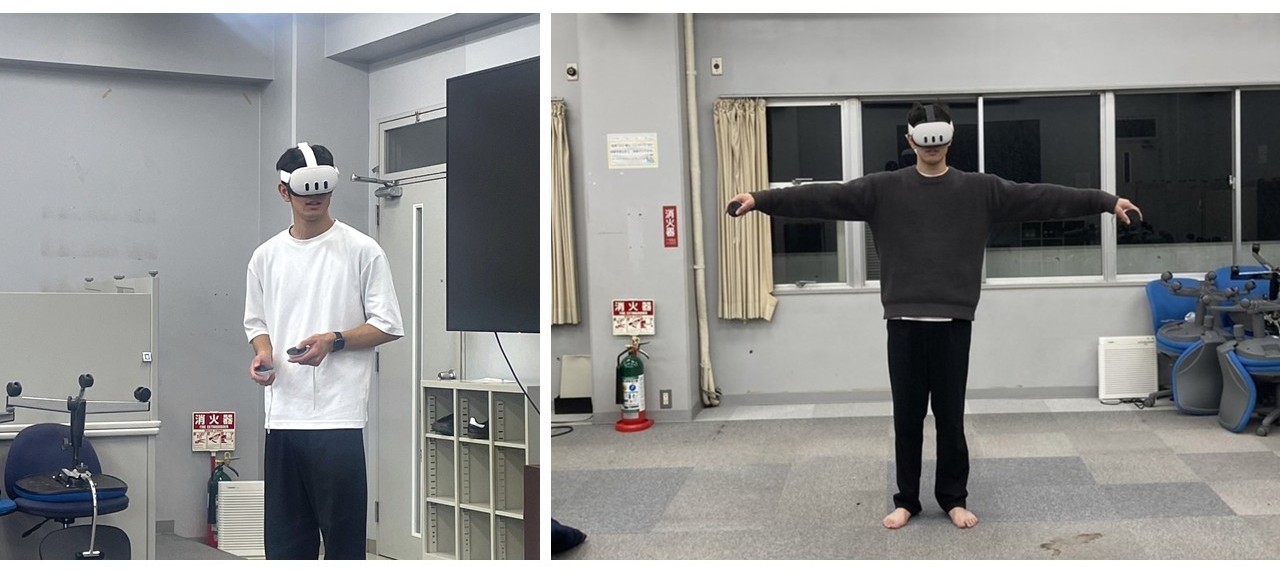

VRを用いた実験を遂行する渡部さん

―研究を進めるうえでどのようなスキルが必要でしたか

研究に必要な基礎的なスキルはもちろんですが、特に「研究に生成AIをどのように取り入れるか」という点を考え続けた2年間だったと感じています。従来の研究手法においては、確立された方法やフレームワークが存在しますが、生成AIの活用に関してはまだ明確なガイドラインがないため、自分自身で情報を収集し、試行錯誤を重ねながら活用方法を模索することが求められました。

このプロセスを通じて、単に既存のスキルを習得するのではなく、新しい技術を研究に応用するための柔軟な思考力や、自ら学び続ける姿勢を身につけることができたと考えています。

―研究で用いた手法や工夫した点などがあれば教えてください

特に、プログラムを書く際に生成AIを活用しました。実験に必要なツールの開発、データの統計解析、結果の可視化といったプロセスの多くに生成AIを取り入れ、自作のシステムを構築しました。

これにより、従来であれば時間のかかるプログラム開発やデータ分析のプロセスを効率化することができ、研究のアイデアをより迅速に形にすることが可能になったと感じています。また、エンジニアリングを専門としない研究者にとっても生成AIを用いた開発は、足りないスキルを補うツールとして活用できると感じました。

―修士課程での時間の使い方で工夫したことや、研究をおこなううえで苦労したことがあれば教えてください

最も苦労したのは、実験結果をどのように考察し、新たな知見として整理するかという点でした。いい換えれば、自分の研究結果をどのように解釈し、それを科学的な知識として確立するかという部分に難しさを感じました。

特に、「自分の研究結果から何がいえるのか」「先行研究の蓄積に対してどのような貢献ができるのか」を明確にすることが、当初の研究計画の段階では見えていなかった大きな課題でした。研究を進める中で、新たな疑問や予想していなかった問題が次々と浮かび上がり、それらを整理し、論理的にまとめることに苦戦しました。こうしたプロセスを通じて、単にデータを分析するだけでなく、その意味を深く考え、研究全体の意義を見出す力が求められることを実感しました。

研究発表をおこなう渡部さん

―2年前の「キーワード」はどのように生かされたでしょうか?

2年前の座談会では、「巨人の肩の上に立つ」というキーワードを掲げました。修士課程の2年間を通して、研究を通じて多くの人と出会い、対話を重ねる中で、この言葉の意味を改めて見つめ直すことがありました。

学部時代の私は、「巨人」をデータや理論、あるいは機械的に蓄積された知識だと考えていました。しかし、自分で研究を進め、議論し、学会で他者の発表を聞くうちに、研究とは人の営みであることを再認識しました。遠くから見れば「巨人」のように見えるものも、実際には共通の課題に取り組む研究者たちが積み上げてきた知の集合体であり、そこには人の思いや対話の積み重ねがあることに気づいたのです。

こうした学びを経て、改めて自分を表すキーワードとして「小人と共に歩く」を挙げたいと思います。私自身も、その一人の「小人」として、同じ方向を向く仲間と手を取り合いながら、共に知を積み上げていきたいと考えています。

―修士課程を通じて得られたことと、今後どのように活かすことができるでるでしょうか

修士課程では、異なる興味・関心を持つ個性的な人たちと関わり、対話する機会に恵まれました。この経験を通じて、多様な人とのコミュニケーションが、自分のアイデアを洗練させたり、自分自身を見つめ直したりする大きなきっかけになることを実感しました。修士課程修了後も、研究を続けていく予定です。あらたな研究活動を通じて、これからもさまざまな人と関わり、対話を重ねながら、知を深めていきたいと考えています。

―修士課程での取り組みは今後のキャリアや目標にどのように活かせるでしょうか

修士課程では、異なる興味・関心を持つ個性的な人たちと関わり、対話する機会に恵まれました。この経験を通じて、多様な人とのコミュニケーションが、自分のアイデアを洗練させたり、自分自身を見つめ直したりする大きなきっかけになることを実感しました。今後も、研究を通じてさまざまな人と関わり、対話を重ねながら、知を深めていきたいと考えています。

―これから修士課程を目指す方へのメッセージをお願いします

少なくとも、私にとって修士課程は思い描いていたものとは違っていました。想定していなかった失敗もあれば、予想もしなかった発見もあり、そのすべてが大きな学びにつながりました。研究というものは、計画通りに進むものではなく、むしろ偶発的な気づきや発見を通じて成長していく体験なのだと実感しました。だからこそ、思いがけない出会いや発見を楽しむ気持ちで、ぜひ大学院にチャレンジしてみてください!

結びに

渡部さんは修士課程を通じて、VR技術とスポーツの可能性を探究し、新たな視点からスポーツ科学にアプローチしました。研究を進める中で、異分野との対話の大切さや、自身の研究を伝えるスキルを磨いたことが、大きな成長につながったといえます。今後も多様な視点を取り入れながら、新たな知の創造に挑戦していくことでしょう。

連載あとがき

本連載を通じて、修士課程での学びや研究に向き合う姿を5名のストーリーとして紹介してきました。彼らの歩みは、それぞれ異なる分野において試行錯誤を重ねながらも、問いを立て、考え抜く力を培ってきた2年間の記録でもあります。研究とは常に新たな課題に向き合い、自ら学び続ける姿勢が求められる営みです。

本学では、これからも研究に挑む学生たちが、それぞれの興味や関心を深め、学びを発展させる環境を提供していきます。本連載が、これから研究を志す皆さんにとって、新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

関連記事