学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- スポーツ健康科学研究科

- 在学生

2年前、あの座談会で語った夢と今—研究と向き合った日々の先に ~大学男子バレーボールチームにおける心理的安全性と組織コミットメント~

博士前期課程2年

田中 萌 さん

2年前に開催された2つのテーマの座談会「スポ健で見つけた私の学び 卒業研究を振り返る」と「学部生から修士課程に向けて&私たちがスポ健を選んだ理由」では、学部時代に取り組んだ卒業研究を振り返りながら、修士課程への期待や不安、そして自身の学びをどのように深めていきたいかを5名の学生が語ってくれました。

彼らが修士課程の2年間でどのような研究に取り組み、どのような成長を遂げたのかを、一人ひとりのストーリーとしてお届けします。

第3回は、スポーツ経営組織学研究室で経営組織学や組織行動学を専門に研究をおこなった田中 萌さんの歩みを紹介します。

学部時代には、「運動部活動に所属する大学生におけるコミュニケーション能力と対人信頼感に関する研究」を研究しました。修士課程では、「大学男子バレーボールチームにおける心理的安全性と組織コミットメント」をテーマに研究に取り組みました。

―修士課程で取り組んだ研究について教えてください

修士1年生のときは、リーダーシップやモチベーションといった組織行動に関する分野の論文を読み進めながら、以前から興味のあった「信頼」というキーワードを軸に論文検索を行いました。関連する論文を精査しながら、修士論文の方向性を徐々に固めていきました。

2年生になる少し前からは、研究を本格的に進めるために研究計画書(修士論文提案書)や研究倫理申請書の作成・提出に取り組みました。研究は、これらの書類の申請と審査が通って初めて具体的に進めることができるため、早い段階から計画的に準備を進めることが重要でした。

特にスケジュール管理は大切で、修士論文の締め切りである12月上旬から逆算し、計画を立てました。「何月までに調査を終えるか」「どの時点で分析に入るか」といった具体的なスケジュールを決め、それに沿って進めるよう努めました。

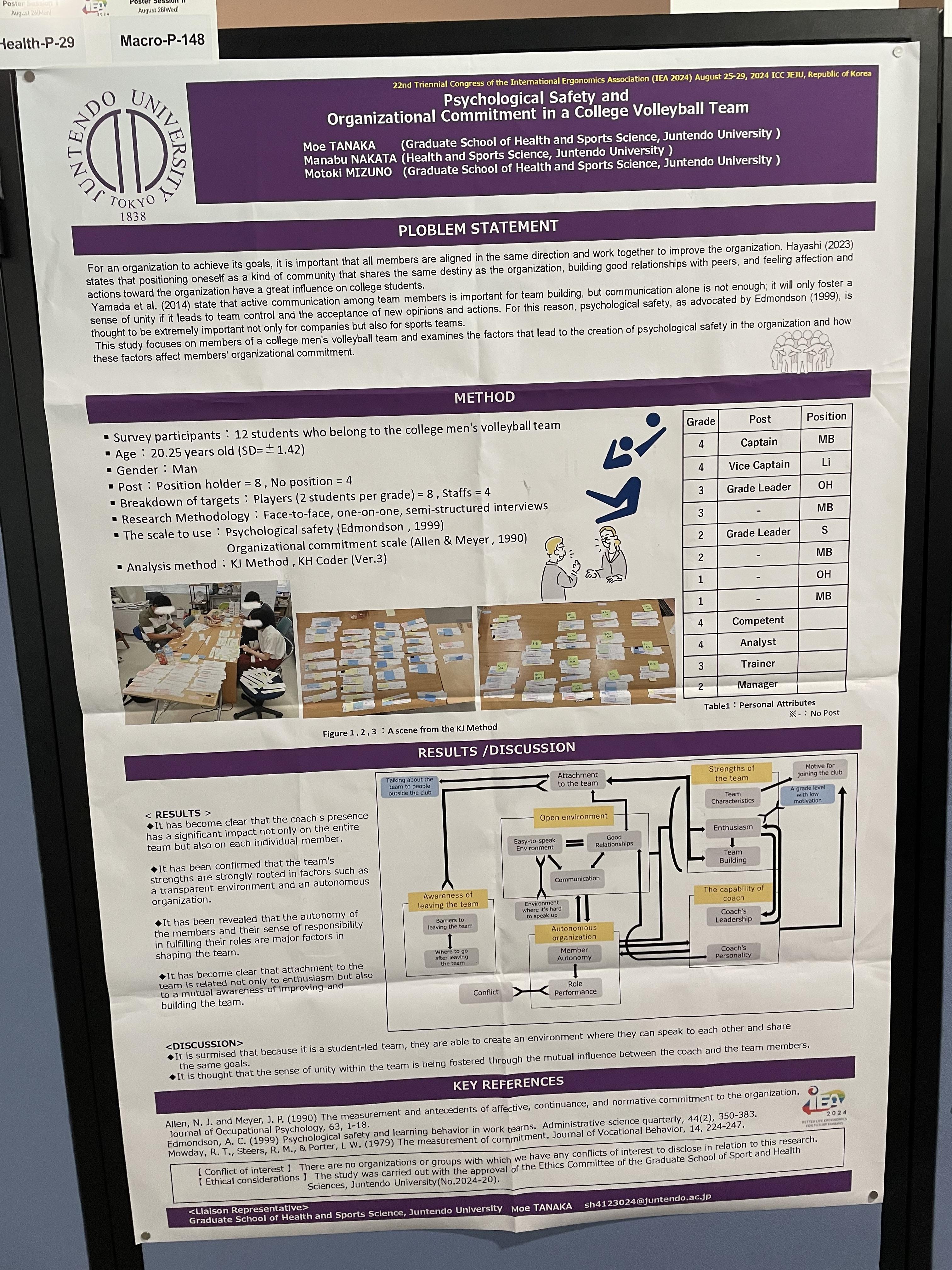

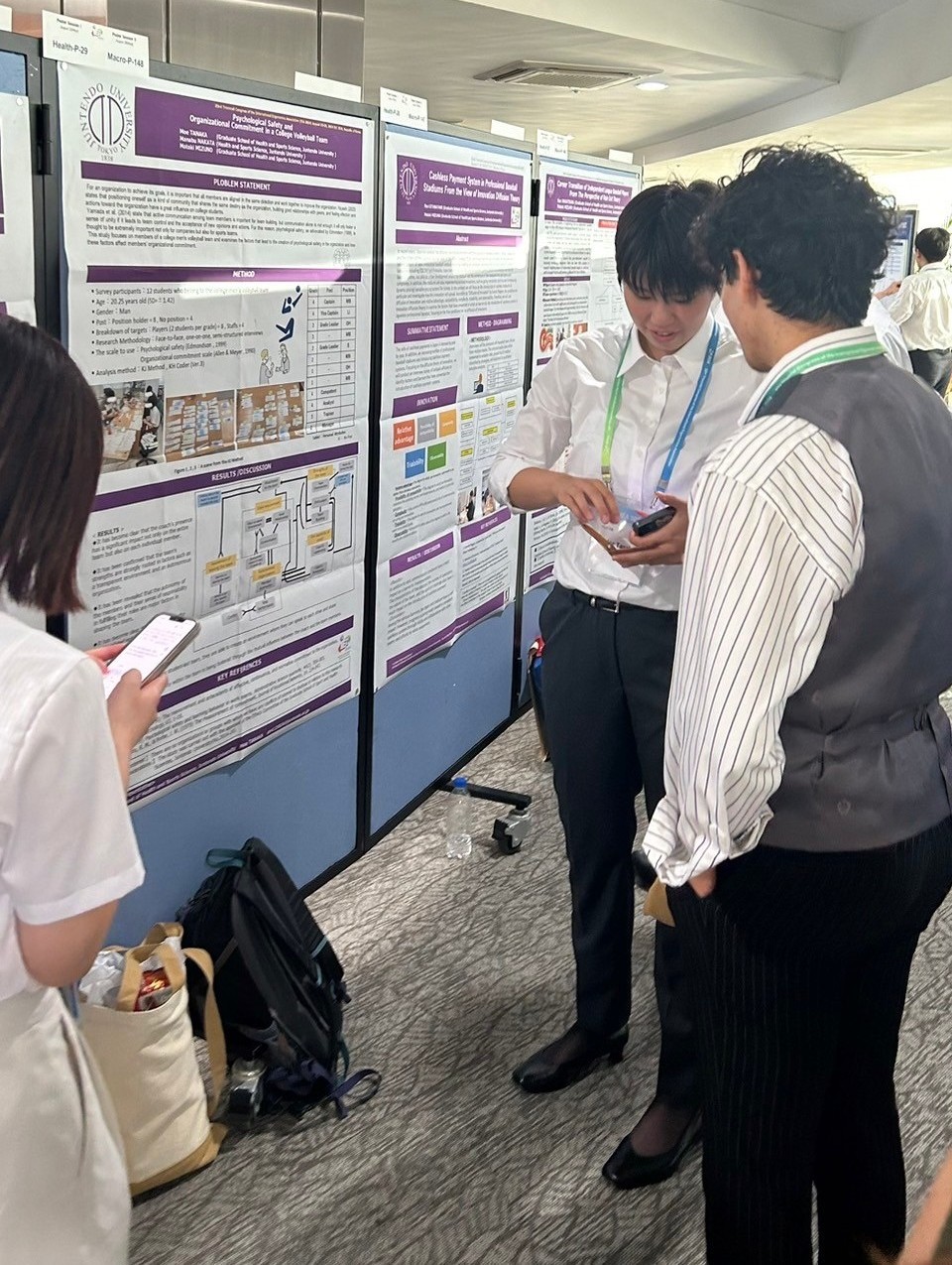

また、専門領域の学会に複数回参加し、研究発表を行ったことも、研究計画を進めるうえで重要な要素でした。学会発表の準備と並行しながら研究を進める必要があったため、スケジュール管理の重要性をより一層実感しました。

韓国で行われた国際学会(第22回国際人間工学会)で発表をおこない研究者と交流する田中さん

―修士論文について教えてください

私の修士論文のタイトルは、「大学男子バレーボールチームにおける心理的安全性と組織コミットメント」です。

この研究では、チームの中でメンバーが安心して発言できる状態を指す「心理的安全性」が、どのような要因によって形成されるのかを分析しました。さらに、その心理的安全性が組織への愛着や帰属意識を示す「組織コミットメント」にどのような影響を及ぼすのかを検討しました。

研究の対象は、関東大学バレーボール連盟1部リーグに所属するチームです。大学スポーツのトップレベルにあるチームに焦点を当て、心理的安全性と組織コミットメントの関係性を明らかにすることを目的としました。

―研究を進めるうえでどのようなスキルが必要でしたか

研究を進めるうえでは、質的・量的の両方の分析方法に関する理解が不可欠でした。当然、専門的な知識も必要ですが、それ以上に論文を書くためのスキルを身につけることの重要性を実感しました。

たとえば、論文の構成や文章の書き方、得られたデータの分析方法や解釈の仕方などが挙げられます。また、専門分野ごとに論文の記述方法や表現の傾向、学術的なルール(お作法)が異なるため、自分の研究分野に適した書き方を学ぶことも大切だと感じました。

―研究で用いた手法や工夫した点などがあれば教えてください

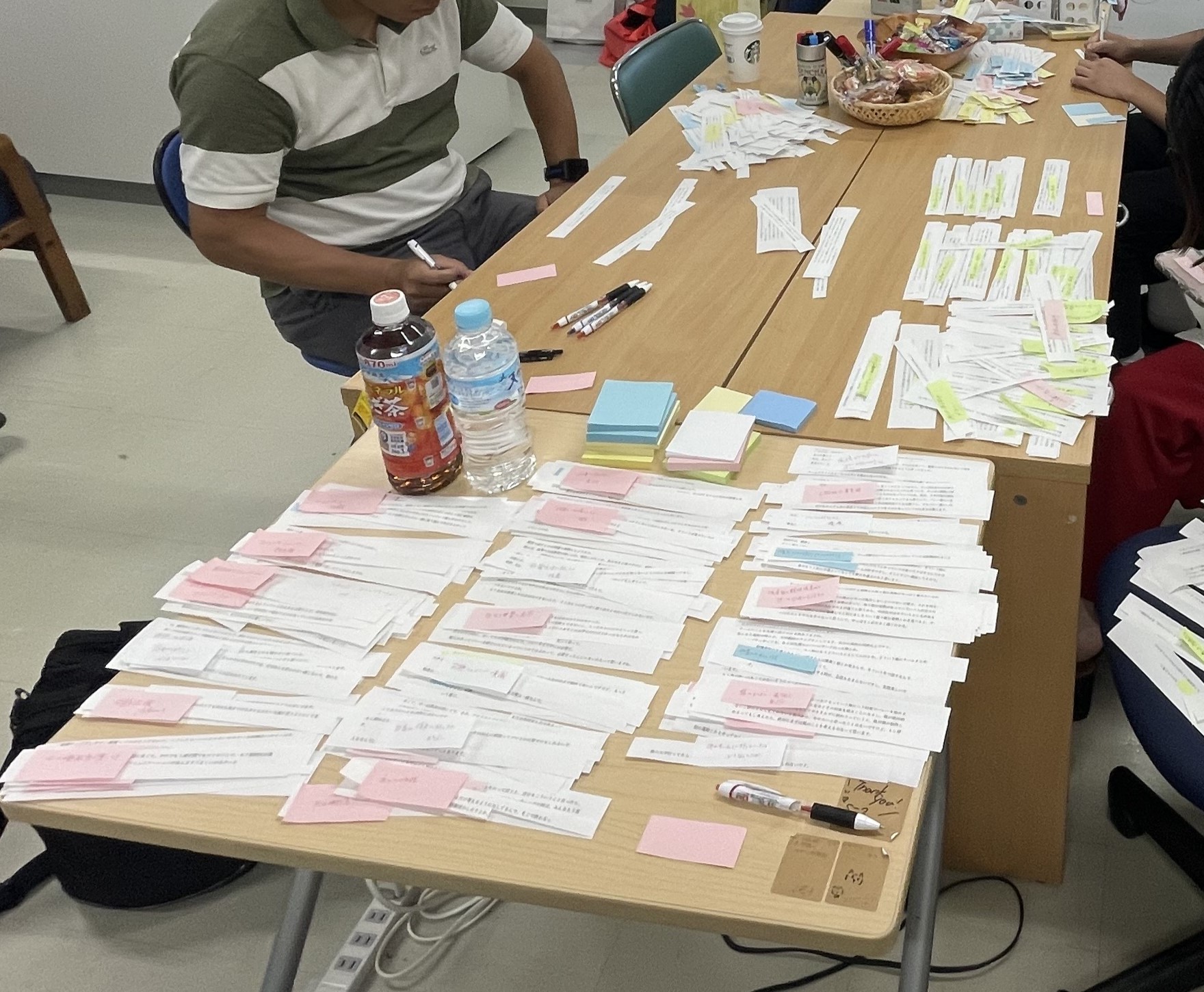

データ収集のため、12名を対象にインタビュー調査を実施し、1人あたり約40~50分の時間をかけました。質的分析にはKJ法を用いました。KJ法とは、情報をカード化し、グループごとに分類しながら整理・分析する手法です。まず、インタビュー内容を文字起こしし、カード化する作業を行いました。その後、情報をグループごとに整理し、関係性を示すために図解を作成しました。矢印の向きや分類の仕方については試行錯誤しながら、研究室のメンバーとも相談し、できるだけ分かりやすく簡潔にまとめることを工夫しました。

研究室のメンバーと、バレーボール競技を専門とする研究者の協力を得て、インタビュー内容をKJ法でグループ分類する様子

研究室のメンバーと、バレーボール競技を専門とする研究者の協力を得て、インタビュー内容をKJ法でグループ分類する様子

―修士課程での時間の使い方で工夫したことや、研究をおこなううえで苦労したことがあれば教えてください

苦労した点の一つは、インタビュー調査を行った際に、期待していた回答が得られない場合があったことです。対象者によって受け答えのスキルに差があり、回答の質が大きく異なることが課題でした。誘導にならないよう注意しながら、目的とするナラティブデータ(語られる内容)をどのように引き出すかには特に苦労しました。

修士論文や学術発表の資料作成においても、文章表現の工夫が必要でした。自分の中では理解できている内容でも、読む人にとって分かりやすい表現になっていなければ意味がありません。そのため、研究室の同期や指導教員に何度もチェックしてもらいながら、表現を調整し、伝わりやすい文章を意識しました。

学会発表の準備も大変でした。学会にエントリーするまでにデータを整理し、解釈を進めて結果をまとめ、資料を作成する 必要があります。ほかにも、発表資料(ポスターなど)の作成や発表準備には時間との勝負という側面もありました。

その中で、生活のためのアルバイトとの両立も大きな課題でした。修士1年生で多くの単位を取得すると、2年生では授業が減り、時間に余裕があるように見えます。しかし、実際には研究、学会発表、論文執筆、アルバイトなどが重なり、想像以上に忙しくなりました。

このような過密なスケジュールの中でも、研究に集中するための工夫を心がけました。具体的には、午前中の早い時間に大学へ行き、作業に取り組むことを習慣化しました。たとえば、「研究に集中する日」「バイトの日」「完全に休むオフの日」というように、メリハリをつけることで効率的に時間を使うようにしました。

さらに、健康管理にも気を配ることが大切だと感じました。夜はできるだけ早めに寝るようにし、体調を崩さないよう心がけました。修士課程の2年間はハードな日々でしたが、計画的に時間を使うことが、研究を続ける上でとても重要だったと実感しました。

―2年前の「キーワード」はどのように生かされたでしょうか?

2年前の座談会で私が掲げたキーワードは「Love the life you live, Live the life you love (自分が生きる人生を愛し、自分が愛する人生を生きよう)」でした。修士課程で研究を進める中で、新たにもう一つの大切なキーワードが生まれました。

私の修士論文では、関東大学バレーボール連盟1部リーグという日本の大学スポーツでもトップクラスのチームを対象に、組織づくりに関する研究を行いました。強豪チームを対象としたこの研究は、同分野ではまだ前例が少なく、「パイオニア」と言えるものだったのではないかと思います。

この経験を通じて、改めて「自分を信じる」という言葉が、私を表すキーワードになったと感じています。研究を進める中で、自分がやりたいことはこれでいいのか、この進め方で正しいのか、文章表現は適切か、修士論文を無事に書き終えられるのかと、不安に襲われることが何度もありました。

しかし、そうした中で、「自分の論文について一番理解しているのは自分なのだから、不安になる必要はない」と思えるようになってからは、肩の荷が下りたように研究を進めることができました。「自分は大丈夫だ」というマインドは、たとえ思い込みだったとしても、実はとても大切なことなのだと、この2年間で実感しました。

―修士課程を通じて得られたことと、今後どのように活かすことができるでしょうか

修士課程での研究を通じて、文章表現能力、分かりやすいPowerPointの作成スキル、そして簡潔に相手に自分の研究を伝える力を身につけることができました。研究は必ずしも良い結果が出るとは限らないため、くじけずにトライアンドエラーを繰り返し、失敗も一つの結果として受け止める考え方が培われました。

自分の研究が将来のキャリアに直接結びつく人もいれば、そうでない人もいます。私は企業に就職しますが、仕事に活かせると感じるのは研究の内容そのものではなく、物事に対する考え方や、人に何かを伝える能力です。修士課程で培ったスキルは、今後の人生においても大いに役立つと確信しています。

―これから修士課程を目指す方へのメッセージをお願いします

修士課程を目指すにあたって、希望する研究室の雰囲気を事前に知っておくことが大切だと思います。研究室の先生や先輩・同期との相性、学会やイベントへの参加頻度など、その研究室が本当に自分に合っているかを確認することで、入学後のギャップを減らすことができます。

また、研究を進める中で得られる学びは人それぞれ異なります。自分がやりたい研究をどの程度実現できるのか、どのようなサポートを受けられるのかを、指導教員としっかり話し合いながら進学を目指していただければと思います。

結びに

田中さんは修士課程の2年間を通じて、組織における心理的安全性の重要性を研究し、質的・量的分析のスキルを磨いてきました。学部時代の研究で得た知見を活かしながら、より実践的な課題に取り組んだことが、大きな学びにつながったといえるでしょう。

次回は、スポーツ医学アンチ・ドーピング研究室で研究を行った錦織 岳さんのストーリーを紹介します。

関連リンク