学生生活・キャリア Juntendo Scope

- スポーツ健康科学部

- スポーツ健康科学研究科

- 在学生

2年前、あの座談会で語った夢と今ー研究と向き合った日々の先に ~青年期における競泳アスリートの自我同一性とバーンアウト症候群の関係性~

博士前期課程2年

近藤ちひろ さん

2年前に開催された2つのテーマの座談会「スポ健で見つけた私の学び 卒業研究を振り返る」と「学部生から修士課程に向けて&私たちがスポ健を選んだ理由」では、学部時代に取り組んだ卒業研究を振り返りながら、修士課程への期待や不安、そして自身の学びをどのように深めていきたいかを5名の学生が語ってくれました。

彼らが修士課程の2年間でどのような研究に取り組み、どのような成長を遂げたのかを、一人ひとりのストーリーとしてお届けします。

第2回は、精神保健学研究室でスポーツ精神医学を専門に研究をおこなった近藤ちひろさんの歩みを紹介します。

学部時代には、「運動選手の自我同一性と性格:スポーツパフォーマンス的同一性が正確に及ぼす影響」をテーマに卒業研究をおこないました。修士課程では、「青年期における競泳アスリートの自我同一性とバーンアウト症候群の関係性」をテーマに研究に取り組みました。

―修士課程で取り組んだ研究について教えてください

私が修士課程で取り組んだ研究は、競泳競技に取り組む中学生、高校生、大学生のアスリートを対象に、アスリートのメンタルヘルスの実態を調査することでした。このテーマを選んだ背景には、私が10年以上競泳競技に取り組む中で、大学時代に記録の伸び悩みに苦しんだ経験があります。

「こんなに一生懸命やっているのに、どうして何年も記録が出ないのか」「記録が出ない自分は見放されてしまうのではないか」と焦燥や自信喪失を感じていた時、学部2年生の必須科目「スポーツ心理学」の講義で、アスリートのバーンアウト症候群について学びました。特に、バーンアウト症候群の発症の要因の一つとしてアスリートのアイデンティティや性格形成が深く関与していることに興味・関心を持ったことが、この研究をはじめるきっかけになりました。

学部時代では「運動選手の自我同一性と性格:スポーツマン的同一性が性格に及ぼす影響」というテーマで研究を行い、修士論文では自分自身が今まで継続してきた競泳競技アスリートに焦点を当て、中学生から大学生まで幅広い年代のアスリートを対象とした調査を展開しました。

―修士論文について教えてください

私の修士論文のタイトルは、「青年期における競泳アスリートの自我同一性とバーンアウト症候群の関係性」です。

この研究では、「自分は何者なのか、これからどうしたいのか」といった自我同一性の確立が進む青年期のアスリートにとって、競技活動が思うようにいかない状況がメンタルヘルスにどのような影響を及ぼすのかを検討しました。特に、記録が停滞しやすいと言われる競泳アスリートに焦点を当て、競技の成果や環境の変化が心理的な状態に与える影響について調査しました。

青年期は、競技面でも精神面でも大きな変化が生じる時期であり、アスリートとしての自己認識が揺らぎやすい時期でもあります。競技の成績や周囲からの評価が自己概念に強く影響を与えることで、バーンアウトのリスクが高まる可能性があると考えました。そこで、本研究では、競泳アスリートの自我同一性とメンタルヘルスの関連を明らかにし、精神的なサポートのあり方について示唆を得ることを目的としました。

―研究を進めるうえでどのようなスキルが必要でしたか

研究を進めるうえで、青年期(10歳代~20歳代半ば)の競泳アスリートにおける自我同一性やバーンアウト症候群に関する先行研究を幅広く調査する必要がありました。そのため、関連文献の考証では、アスリートの分野と青年期全般の分野の両方を参考にしました。アスリートの分野では、バーンアウトの発症メカニズムや事例研究を中心に、スポーツ心理学の研究を参照しました。青年期全般の分野では、自我同一性の確立・拡散に関するメンタルヘルス研究を主に参考にし、必要に応じて発達心理学、教育学、社会心理学の文献も活用しました。

特に、スポーツ心理学と発達心理学の知識が求められました。学部時代にも関連する知識を学んでいましたが、自我同一性の研究については十分に理解できていたとは言えず、修士課程では先行研究を精読・整理する時間を確保し、重点的に知識を補うよう努めました。

―研究で用いた手法や工夫した点などがあれば教えてください

研究では、アンケート調査を実施し、そのデータを統計解析によって分析しました。統計解析は苦手な分野だったため、指導教員や他の先生方に協力をいただきながら進めました。特に、適切な分析手法を選択し、結果を正しく解釈するには専門的な知識が求められるため、早い段階で自分の苦手な点を把握し、適切なタイミングで相談することを意識しました。

また、文献調査の進め方にも工夫をしました。単に原著論文を読むだけではなく、それぞれの研究がどのように関連しているのかを意識しながら調査を進めました。研究の背景を整理する上で、文献同士のつながりを把握し、全体像を明確にすることが重要だと感じました。

―修士課程での時間の使い方で工夫したことや、研究をおこなううえで苦労したことがあれば教えてください

アンケート調査を進める中で、研究内容や専門用語を分かりやすく伝えることの難しさを実感しました。特に、協力いただいたスイミングスクールや学校、団体の先生方からの指摘や提案を受けながら、説明の表現を改善していく過程は貴重な学びとなりました。調査の協力者に研究の意図を正しく伝えることが重要であり、説明を何度も見直しながら分かりやすく伝えられるよう工夫を重ねました。

研究のスケジュールとしては、1年目の4月から10月頃まで文献考証を進め、11月頃に研究テーマを決定しました。その後、1年目の12月から2年目の7月まで調査を実施し、並行して調査参加者の募集も行いました。データの分析に着手したのは2年目の8月以降で、本格的な修士論文の執筆は9月末から開始しました。

限られた時間の中で、データの整理、考察の構築、論理の一貫性を意識しながら執筆を進めることが大きな課題でしたが、計画的に進めることでスムーズにまとめることができました。

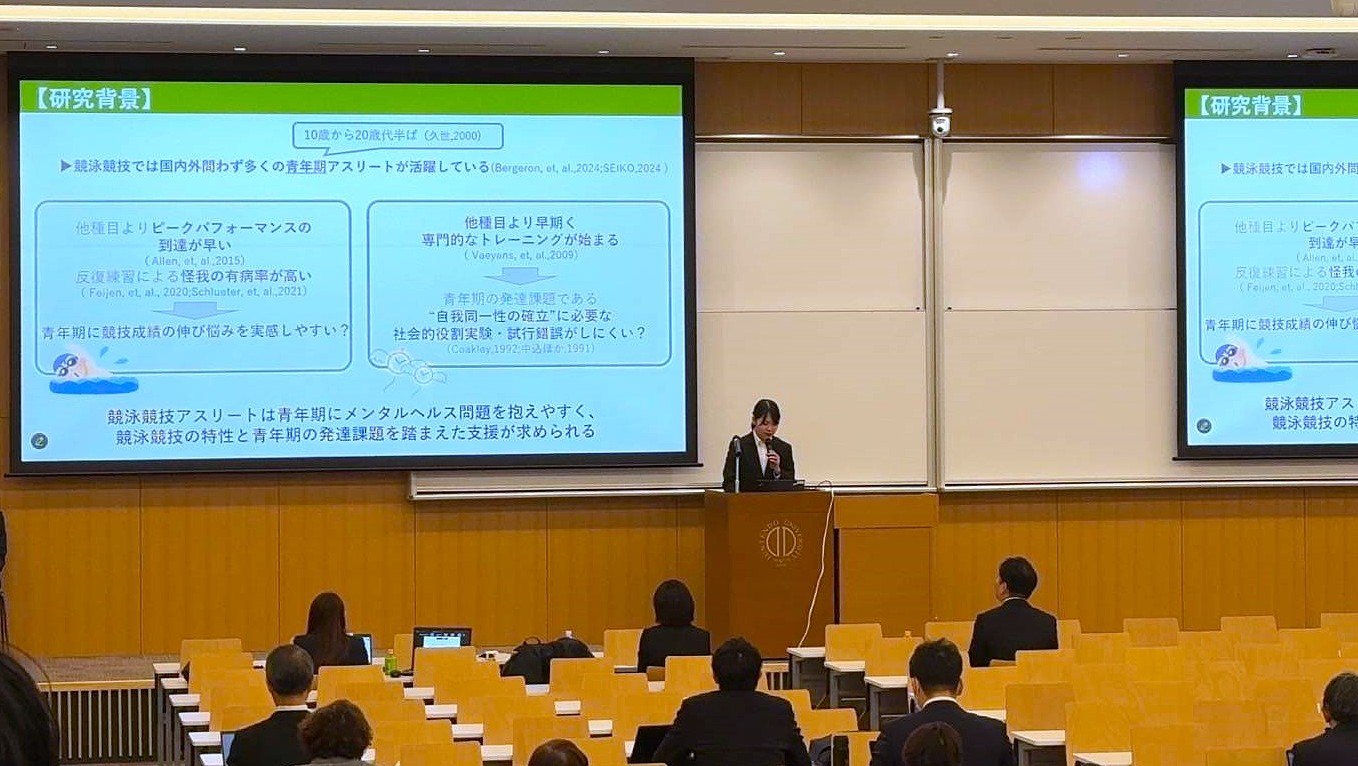

最終発表会の様子

―2年前の「キーワード」はどのように生かされたでしょうか?

修士課程に在学中、先行研究を調べれば調べるほど、自分が何も分かっていないと痛感し、「こんなに知らないなんて恥ずかしい」「自分はまだまだダメだな」と感じることが正直ありました。しかし、そんな時に以前の座談会で掲げた座右の銘「無知の知」という言葉を思い出し、知識がないと気づくことこそが学びの第一歩であると考えることで、気持ちを少しずつ前向きに切り替えることができました。

また、「試行錯誤」という言葉も、修士の2年間を通して強く実感したものです。この期間には、大勢の前でのプレゼンテーションや、大学の先生方、競泳競技に関連する指導者の方々との対話など、多くの場面で成功と失敗の両方を経験しました。

学部時代までの競技活動における成功・失敗体験とは異なり、最初は戸惑うことも多くありました。しかし、試行錯誤を重ね、失敗を怖がらずに挑戦し続けたことで、最終的に修士論文を完成させることができたと実感しています。

―修士課程を通じて得られたことと、今後どのように活かすことができるでしょうか

今後、ソーシャルワーカーとして医療の現場に携わる立場として、複雑な医療制度を分かりやすく説明する機会が多くなると考えています。修士課程の研究を通じて、情報を整理し、相手に伝わるように説明する力を磨いてきました。この経験を、患者様やそのご家族に対しても活かし、必要な情報を分かりやすく伝えられるよう努めていきたいと思います。

ただ、説明力はまだまだ発展途上であり、さらに向上させる必要があると感じています。今後も慢心することなく、情報を正しく理解し、それを適切に伝えるためのインプットとアウトプットの練習を重ねていきたいと考えています。

―これから修士課程を目指す方へのメッセージをお願いします

研究活動に限らず、何事においても結果が出るまでの過程や試行錯誤は大きな学びの機会になります。研究を進める中では思い通りにいかないことも多いかもしれませんが、その試行錯誤こそが成長につながる貴重な経験だと思います。

ぜひ、研究の過程そのものを楽しみながら充実した時間を過ごしてほしいと思います。皆様が実りある研究活動を行えることを心より応援しています。

結びに

近藤さんは修士課程において、競泳アスリートの自我同一性とバーンアウト症候群の関係性について研究を進め、青年期のメンタルヘルスと競技環境が選手に与える影響を探求しました。学部時代に取り組んだ自我同一性と性格の研究を土台としながら、より発展的なテーマに取り組み、実際の競技環境での課題に焦点を当てたことが、この2年間の大きな学びにつながったといえるでしょう。

次回は、スポーツ経営組織学研究室で研究を行った田中萌さんのストーリーを紹介します。

関連リンク