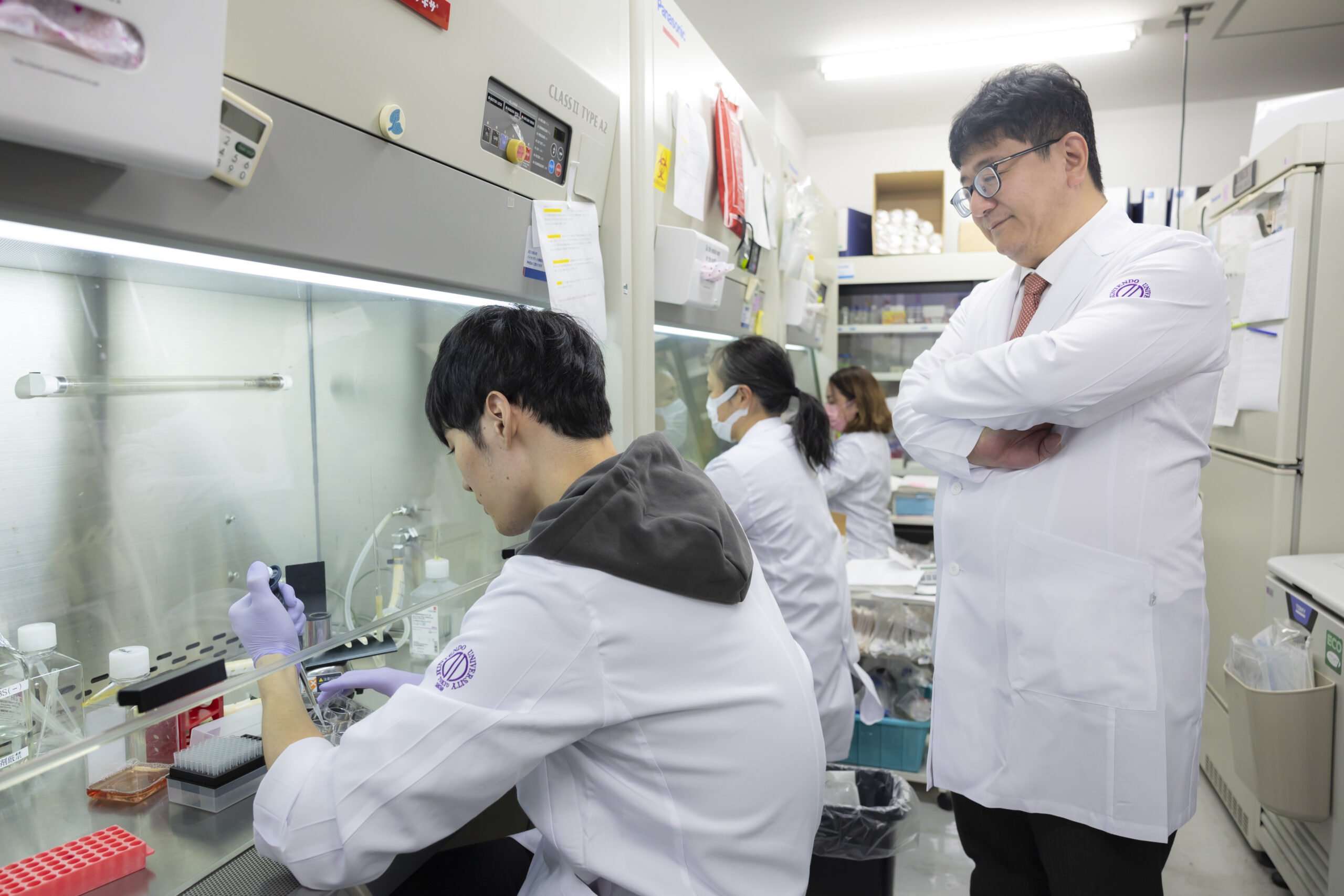

ゲノム・再生医療センターは、再生医療の実現に向けて、iPS細胞の分化誘導技術や疾患モデルに関する基礎的研究を行いつつ、学内外の研究グループの基礎研究を支援しています。パーキンソン病をはじめとした神経疾患において強みを発揮するなど、数々の研究業績を挙げているセンターの今とこれからについて、赤松和土副センター長にお聞きしました。

iPS細胞技術のエキスパートとして学内外の研究室を技術的にサポート

ゲノム・再生医療センターは、iPS細胞を用いた再生医療基礎研究・疾患モデル研究を支援し、さらに加速することを目的に設立されたセンターです。

2014年からの5年間は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「再生技術を用いた生活習慣病の次世代型統合的研究基盤の構築」の支援を受けて、学内の臨床研究室と再生医学・細胞生物学的解析技術を有する基礎研究室の協力により、心血管障害や脳血管障害、神経変性疾患、認知症などの病態解明、新規治療法の開発に取り組んできました。

現在は、iPS細胞を用いた研究に関して数々の実績を持つ再生医療研究室が中心となり、iPS細胞から分化誘導した神経細胞を用いて、パーキンソン病をはじめとした神経疾患の病態解明、疾患解明、創薬などに取り組んでいます。センターのプロジェクトには、再生医療研究所のほかに、脳神経内科学、老人性疾患病態・治療研究センターなど、それぞれの専門分野で大きな実績を有する13の研究チームが参画し、当センターの研究リソースを活用して相互に連携を図ることで強みを発揮しています。

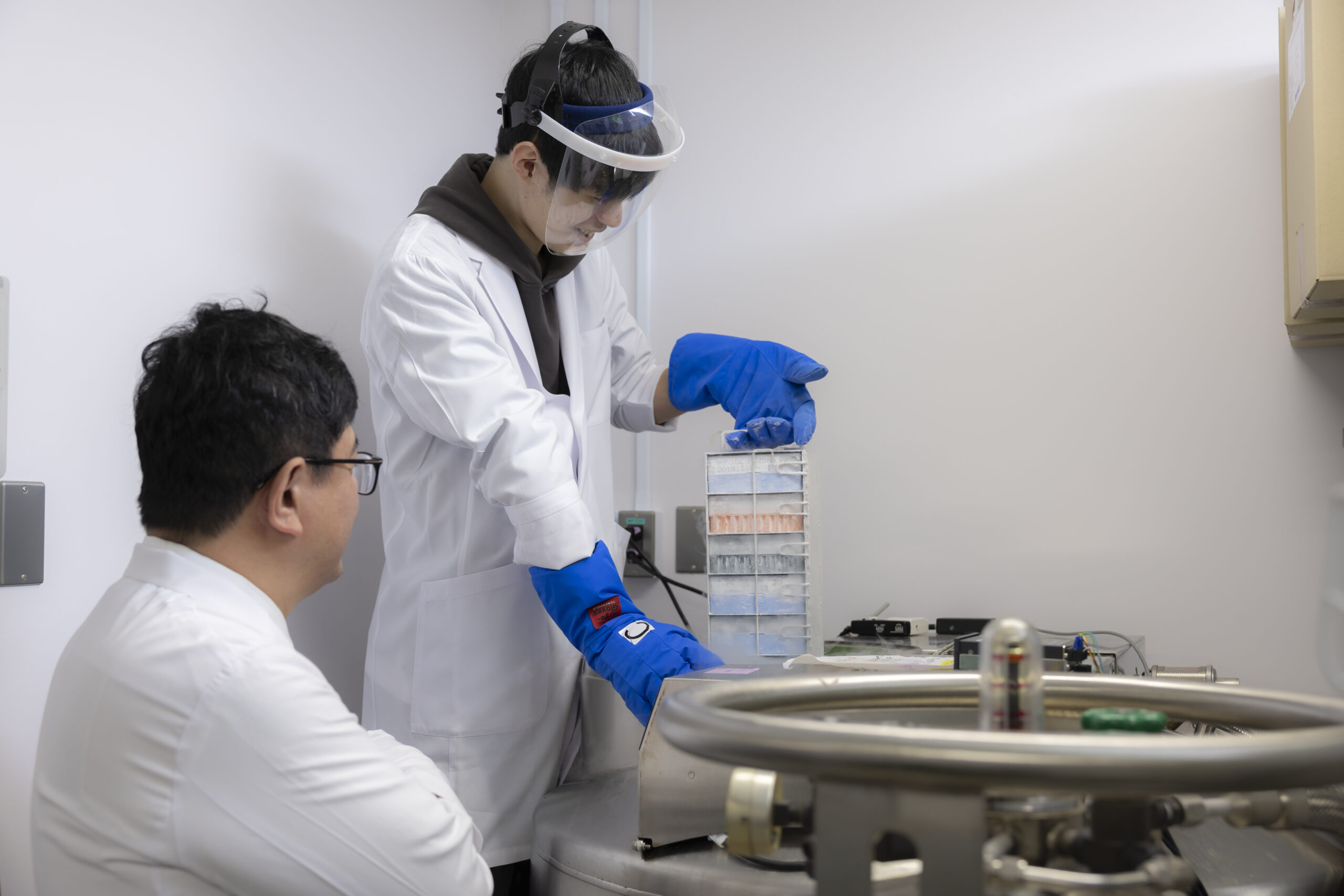

また、当センターは順天堂大学の再生医療を牽引する拠点でもあることから、将来の再生医療で役立つiPS細胞技術や疾患モデルの研究を行う一方で、学内外でiPS細胞を用いた研究を希望する研究室や教室をサポートしています。iPS細胞樹立のための患者検体採取から、分化誘導、培養の技術指導など、さまざまな研究領域の基礎研究を支援しているほか、センター内に設置されたiPS細胞培養施設やIn Cell Analyzerといったイメージング機器についても利用可能です。

iPS細胞による疾患モデルを作製

世界最大規模のiPS細胞バンクも設立

当センターの主な研究内容は「iPS細胞を用いたパーキンソン病の病態解明と創薬」「iPS細胞を用いた疾患解析」「iPS細胞の分化誘導方法の開発」「iPS細胞を用いた再生医療の開発」という4つです。

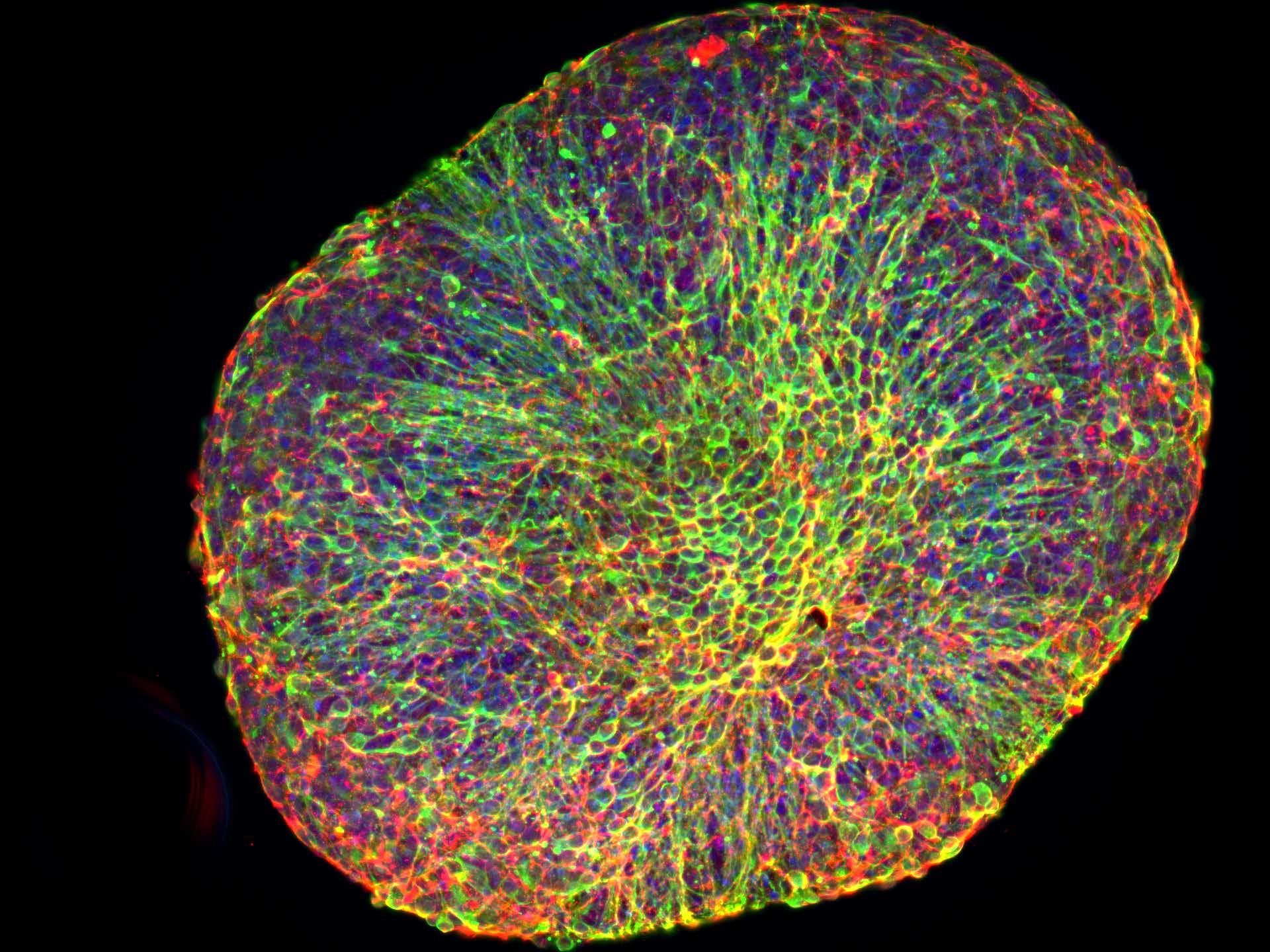

近年進歩が著しい再生医療技術の中でも、京都大学の山中伸弥教授らによって開発されたiPS細胞は、皮膚や血液などから採取した体細胞にいくつかの遺伝子を導入することであらゆる細胞にリプログラミングできる多能性細胞で、生きた細胞を採取することが困難な神経細胞を分化誘導することができるという特徴があります。

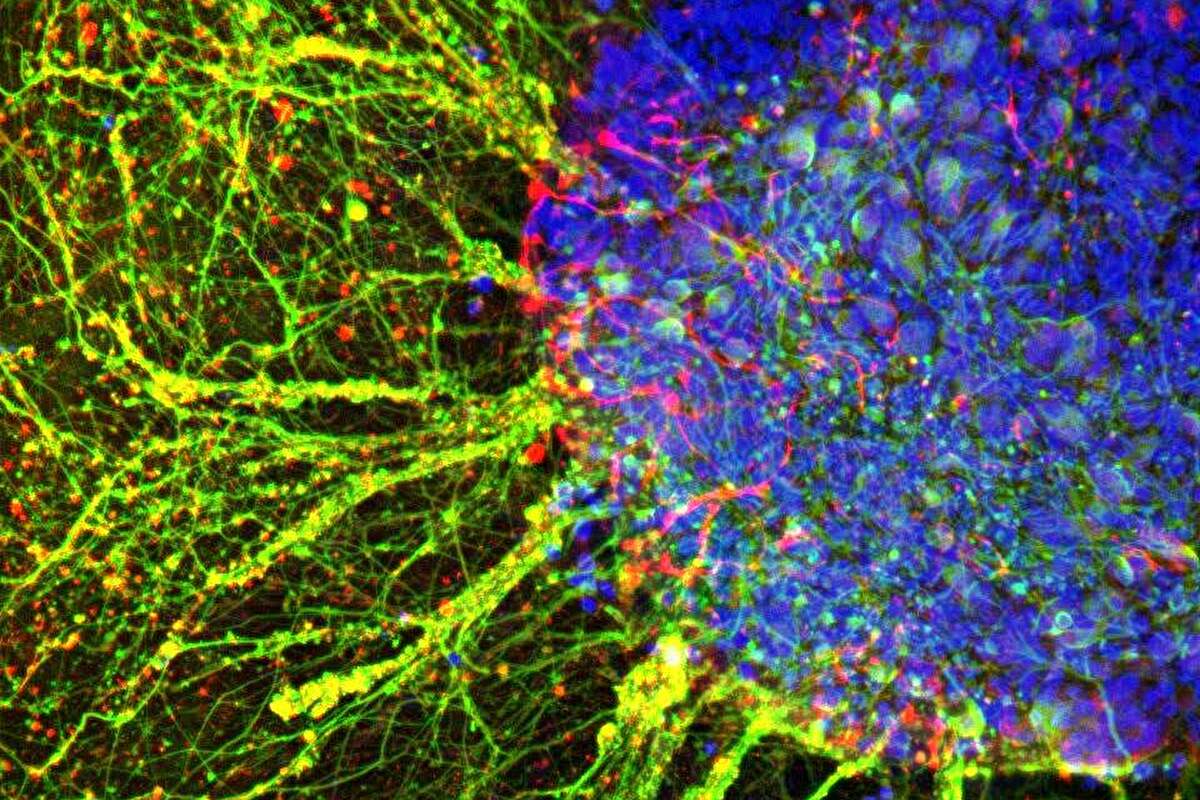

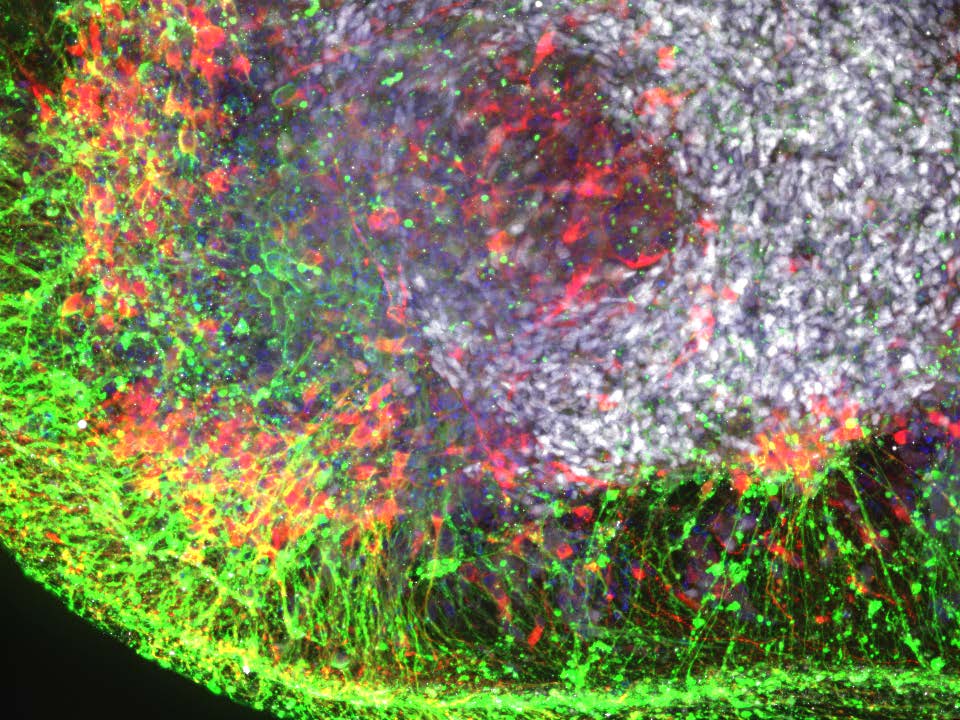

加えて、順天堂大学脳神経内科は国内最多となる年間5000人のパーキンソン病患者さんが来院する、世界屈指のパーキンソン病の臨床・研究拠点です。その両方の強みを生かして、2012年にパーキンソン病患者さん由来のiPS細胞からパーキンソン病の原因となるドーパミン神経細胞を作製することに成功し、iPS細胞から作られたドーパミン神経細胞でも、患者さんと同じように特定の遺伝子が働かなくなることを確認しました。

このようにして作製したiPS細胞を利用することで、患者さんの脳内で起きていることを実験室で再現し、病態や疾患メカニズムの解明、医薬品の候補探索などを効果的かつ効率的に行うことができます。2016年には、当センターと脳神経内科との共同で、患者さんたちから採取した少量の血液から作製したパーキンソン病iPS細胞バンクを設立。パーキンソン病に特化した細胞バンクは国内唯一であり、世界でも類を見ない数百例規模のバンクとなっています。

血液由来のiPS細胞から神経系細胞を高効率・短期間で作製する技術を開発

ヒトiPS細胞の技術が開発された2007年頃は、患者さんの皮膚の一部を切り取り、採取した細胞からiPS細胞を作製するというやり方しかなく、患者さんの身体的負担が非常に大きいという問題点がありました。

2010年頃に血液細胞からiPS細胞を樹立する技術が開発され、研究に協力して頂く患者さんの身体的負担は大幅に軽減されました。血液であれば、診察に来られた患者さんに説明のうえ、通常の採血検査の際に少し多め(5~10ml程度)に採血させてもらうことでiPS細胞が作製できます。それにより協力してくれる患者さんが増え、パーキンソン病iPS細胞バンクを設立できるほどになったのです。

しかし、血液から作成したiPS細胞は神経系に分化しにくく、神経幹細胞を樹立できたとしても3カ月もかかるなど、極めて効率が悪いという問題がありました。そこで当センターは、2016年に慶應義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之教授との共同研究により、血液(末梢血)由来のiPS細胞であっても培養中の酸素濃度を低くすることで強制的に神経系に分化させられることを見いだし、従来よりも大幅に短い期間で高効率に神経系に分化させることを可能にしたのです(プレスリリース:2016)。しかしながらヒトiPS細胞は成熟が遅く、解析する細胞の培養に時間を要しました。2017年には、この問題についても、3つの化合物を培養液に添加する技術を開発し、分化誘導した細胞の分化効率と速度を同時に向上させる方法を確立しました(プレスリリース:2017)。

パーキンソン病の大多数を占める孤発性症例の病態解明に大きな一歩

パーキンソン病患者さんの約10%は家族のうち複数名が発症している家族性パーキンソン病と呼ばれるタイプで、約20種類の原因遺伝子が判明しています。しかし、残りの約90%を占める孤発性パーキンソン病は原因不明です。

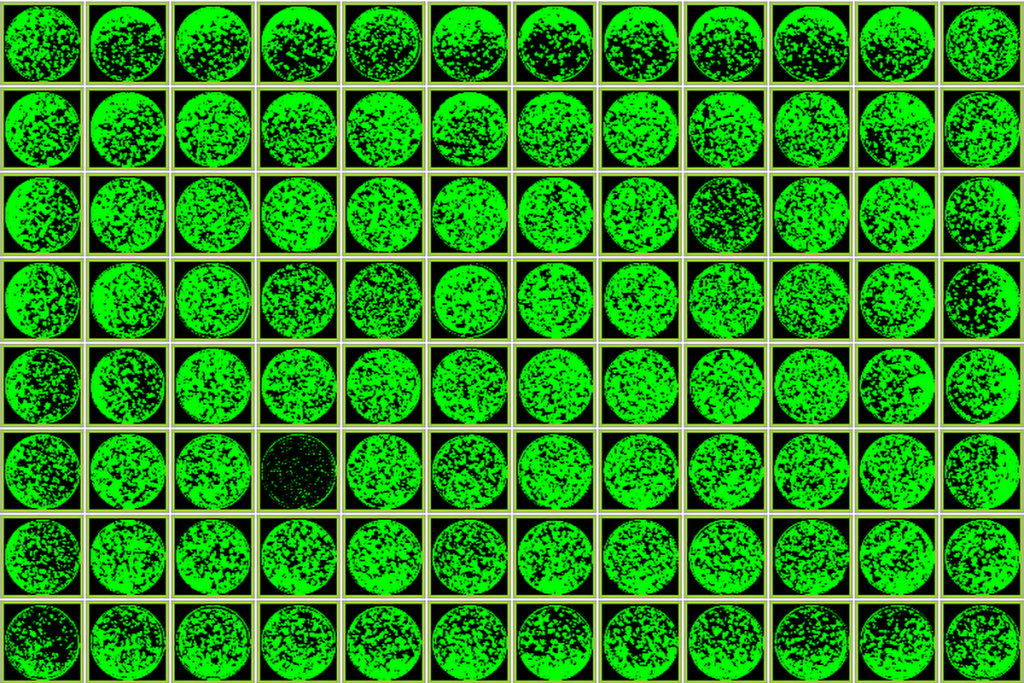

私たちの研究グループは、原因遺伝子のわかっている家族性パーキンソン病患者さんからiPS細胞を作製して発症メカニズムを解明しようとしてきました。その中で、損傷していたり古くなったミトコンドリアを除去する機能(マイトファジー)が低下しているタイプの家族性パーキンソン病では、ミトコンドリアの除去異常を回復させられる薬があれば、病気の予防や進行を食い止めることが可能ではないかと考えました。しかし、そのためには一つひとつの細胞を調べる必要があり、数百種類におよぶ薬剤候補の効果を検証することは困難です。

そこで、私たちは家族性パーキンソン病患者さん由来のiPS細胞から作製したドーパミン神経細胞を用いて、一度に大量の薬剤スクリーニングができる病態検出システムの自動化に成功しました。このシステムを使って320種類の薬剤の効果を検証したところ、そのうちの4種類の薬剤がミトコンドリアを除去する機能が低下しているタイプの家族性パーキンソン病患者細胞でミトコンドリアの除去異常などの症状を改善させる可能性があることがわかったことに加えて、ミトコンドリアの除去異常を示す孤発性パーキンソン病患者由来のiPS細胞の一部でも病態を改善させる効果があることが確認できました(プレスリリース:2020)。

これは原因不明でありながら患者さんの大部分を占める孤発性パーキンソン病の病態解明に向けた大きな一歩といえる研究成果で、現在解析を進めている孤発性パーキンソン病患者iPS細胞ライブラリーが今後の創薬研究にも大いに役立つ可能性があることを示しています。

パーキンソン病の治療法確立のためには若手研究者の育成が最重要課題

パーキンソン病は、1000人に1~1.5人が発症し、60歳を過ぎると約100人に1人が発症と、高齢になるほど患者さんが増える身近な神経疾患です。発症すると、手の震え、動きにくさ、姿勢の不安定などの運動症状があらわれるものの、現在では不足しているドーパミンを補充する対症療法しかなく、病気の進行を食い止めることもできません。

そのようなパーキンソン病の現状を私たちの研究成果によって大きく変え、パーキンソン病の治療や予防、進行の抑制を実現していくことを最大の目標としています。当センターは、我々が行うそのような基盤となる技術の研究開発だけでなく、学内の再生基礎研究を支援するための拠点としてiPS細胞を用いた研究を加速するハブとして機能することが重要なミッションの1つであると考えています。

また、将来の再生研究の発展のためには、若手研究者の育成が最重要課題となります。そこで2019年度からは、再生医学に関連した研究をそれまで以上に重点的に支援することを目的に、若手研究者を対象とした研究奨励プロジェクトの拡充を図りました。

若手研究者に対する支援に関しては、准教授以下の若手PIを支援するプロジェクトBと若手助教・PD・大学院生を対象とする研究奨励費を柱として学内公募を行っています。学内公募研究からはこれまでに血液内科領域、小児外科領域、眼科、乳腺外科など多くの研究室の若手研究者が採択されています。一方で当研究室のメンバーには、医学部2年から6年の学部生も各学年1~2名が自主的に在籍して研究を進めており、この中から将来の再生医学研究のリーダーとなりえる人材を輩出していければと考えています。

研究者Profile

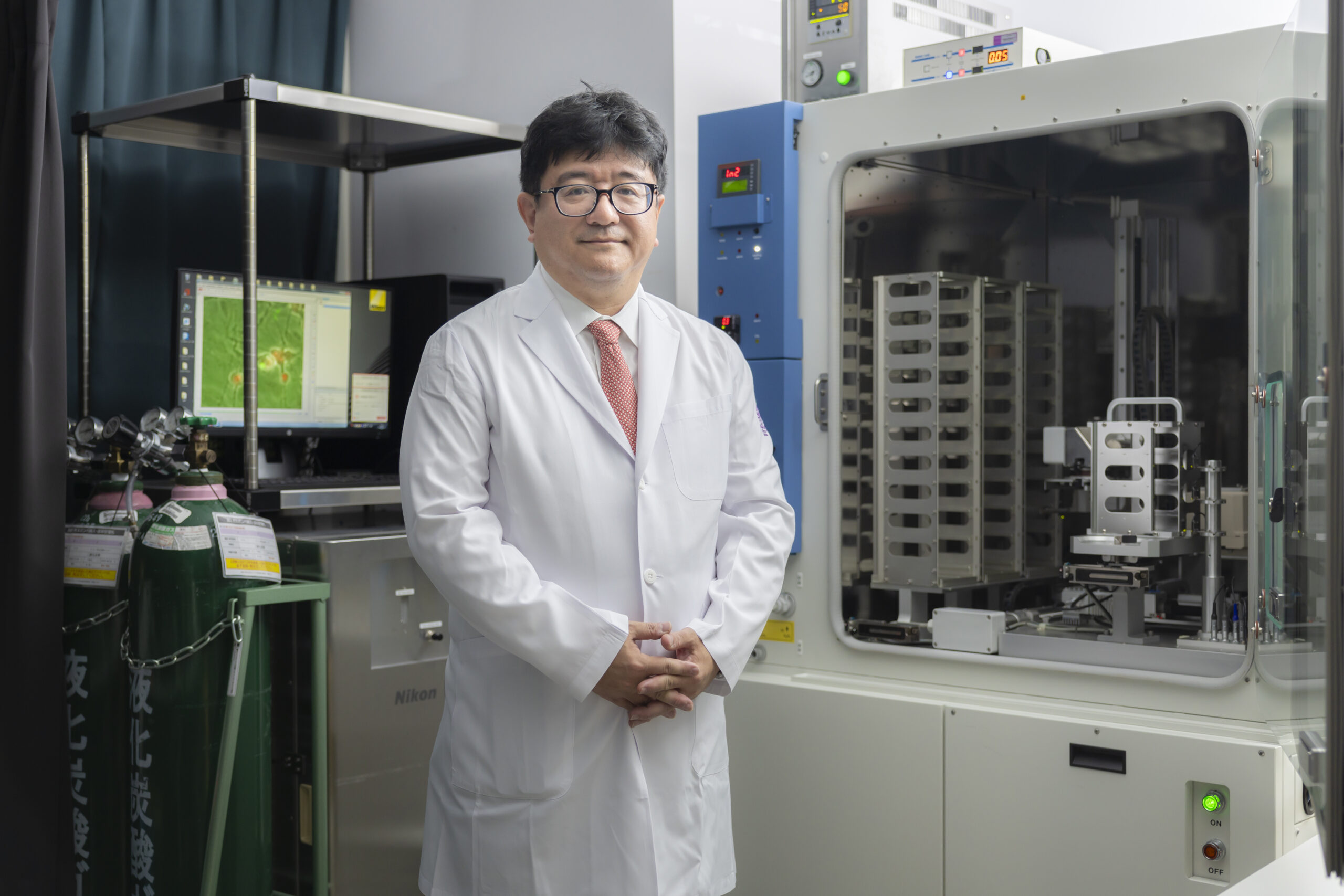

赤松 和土

Wado Akamatsu

大学院医学研究科ゲノム・再生医療センター

副センター長

Researchmap